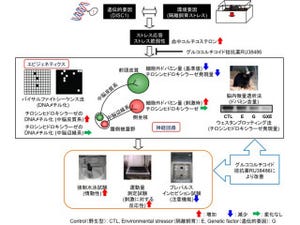

科学技術振興機構(JST)、藤田学園(藤田保健衛生大学)、生理学研究所(生理研)の3者は2月6日、日本医科大学、理化学研究所、九州大学、久留米大学、岐阜大学、愛知県 心身障害者コロニー発達障害研究所、アステラス製薬、放射線医学研究所、東京工業大学との共同研究により、遺伝子操作により脳内で軽度の慢性炎症を起こさせたマウスは、脳の一部が未成熟な状態になっており、その結果、「作業記憶」の低下や巣作り行動の障害が引き起こされていることを明らかにしたと発表した。

成果は、藤田保健衛生大 総合医科学研究所の宮川剛教授、生理研の高雄啓三特任准教授らの共同研究グループによるもの。研究はJST戦略的創造研究推進事業チーム型研究(CREST)の一環として行われ、詳細な内容は、米国東部時間2月6日付けで米国神経精神薬理学会誌「Neuropsychopharmacology」オンライン版に掲載された。

統合失調症は、あらゆる人種や地域において、総人口の約1%で発症するが、未だに十分な予防・治療法が確立されていない精神疾患であり、近年、その原因遺伝子探索に向けた大規模な「ゲノムワイド関連解析」が実施されている。その結果、統合失調症は単独の遺伝子変異で引き起こされることはごくまれで、多くの場合は複数の小さい効果を持つ遺伝子多型による遺伝的要因とさまざまな環境要因の組み合わせによって発症するものであると考えられるようになった。

また、複数の信頼性の高い大規模解析により、免疫に関わる遺伝子情報が多く含まれる領域である「主要組織適合遺伝子複合体(MHC)」において、統合失調症に関連する遺伝子多型が多数同定されており、そのMHC領域と統合失調症との関係が注目されるようになってきており、研究グループも発足された2003年から、160を超す遺伝子改変マウスの系統に対し、「網羅的行動テストバッテリー」を用いた行動調査を実施してきており、今回、それらの中から「Schnurri-2欠損(Shn-2 KO)マウス」が、顕著な行動異常を示す系統であることを見出したという。ちなみにShn-2は当初、MHC領域に結合する分子として発見されたが、現在ではMHC領域にある遺伝子の発現制御に関わっているものであると考えられるようになっているという。

今回の研究では、Shn-2 KOマウスは、野生型マウスに比べて作業記憶(状況の変化や作業の進行に応じて、必要な情報の処理と保持を行う一時的な記憶機能)が悪くなっていたほか、「プレパルス抑制(PPI)」の障害、社会的行動の低下、巣作り行動の障害、快楽消失など統合失調症とよく似た行動異常のパターンを示すことが網羅的行動テストバッテリーによる解析で明らかにされた。

PPIは、強い刺激、例えば大きな音をヒトや動物に突然与えると驚愕反応が引き起こされるが、その刺激の直前に微弱な刺激(小さな音)を提示すると驚愕反応が抑制されること現象であるが、統合失調症の治療薬として使われている「ハロペリドール」の投与で改善することが確認されたとのことで、同マウスで見られた一連の行動異常が統合失調症患者で見られる認知障害や陰性症状などに相当するものと考えられたことから、行動レベルで統合失調症患者にそっくりなマウスを同定することに成功したことが示されたこととなった。

|

|

画像1。Shn-2 KOマウスで見られた統合失調症に似た行動異常に関するデータなど。8方向放射状迷路(A)で調べられる作業記憶が顕著に悪くなっていた(B)ほか、活動性の亢進、社会的行動の低下、プレパルス抑制の障害など統合失調症に似た行動異常のパターンだ示された(C) |

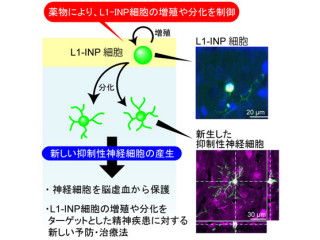

そこで、このShn-2 KOマウスの前頭皮質の遺伝子発現変化を「ジーンチップ(ガラスや半導体の基板の上にDNAを貼り付けたもので遺伝子がどのように発現しているかを網羅的に調べることができるチップ)」で調査を行い、遺伝子の発現パターンをバイオインフォマティクス的手法で解析した結果、Shn-2 KOマウスの脳で発現量が変化している遺伝子の多くは、統合失調症患者の死後脳(前頭葉)でもほぼ同様に変化していることが確認された。これは、同マウスの脳と統合失調患者の死後脳の遺伝子発現パターンの間には類似性があることが示されたことを意味する。

画像2は、Shn-2 KOマウスの脳と統合失調症患者の死後脳の遺伝子発現パターン。AとBは、Shn-2 KOマウスの前頭葉における遺伝子発現パターンと、統合失調症患者の死後脳の遺伝子発現パターンの比較したもので、100程度の遺伝子が共通して変動していること、ならびにほとんどの遺伝子発現変化の増減の向きが同じであることが確認された。

さらに同マウスの脳を調べたところ、「パルバルブミン陽性細胞(パルバルブミンは細胞内シグナル伝達に重要なカルシウムイオンに結合するタンパク質の1つ)」の減少、「GAD67(グルタミン酸脱炭酸酵素の1つで、この酵素の働きにより、グルタミン酸からγ-アミノ酪酸(GABA)が作られる)の発現低下」、「大脳皮質の薄化」、「脳波の内のガンマ波の低下」など、統合失調症患者の脳で報告されている特徴が多く見られ、特徴という点においても統合失調症患者と似ていることが確認された。

画像3は、同マウスの脳の解析結果。左上の2点の蛍光顕微鏡画像とその右の棒グラフは、野生型マウスとShn-2 KOマウスのパルバルブミンを発現する細胞数の比較。Shn-2 KOマウスの方の同細胞が減っていることがわかる。左下のグラフは、αからγまでの脳波のパワー値。γ成分が低下していることが分かる。

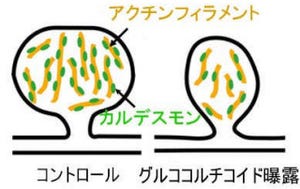

加えて、同マウスの海馬歯状回の神経細胞が、発達期に一度、成熟細胞マーカー「カルビンジン」を発現しながらも、その後、成育するに従ってほとんど発現しなくなり、逆に未成熟細胞のマーカーであるカルレチニンの発現が増加し、電気生理学的な性質も未成熟な神経細胞に似ていることも明らかになったという。これは、同マウスでは、成育するに従って再び未成熟な細胞の特徴を持つようになり(脱成熟)、成体ながら歯状回全体がいわば未成熟な状態(未成熟歯状回)であることを示すもので、統合失調症の発症が青年期以降であることと一致するとする。ちなみに、統合失調症患者の死後脳で海馬の歯状回が未成熟な状態にあることはすでに研究グループの別の研究から明らかにされているという。

このほか、同マウスの脳では、神経炎症の特徴の1つである「アストログリア細胞」の活性化が顕著であることが確認されたほか、発現が変化している遺伝子群と、炎症を引き起こす典型的な状態で発現が変化する遺伝子群に高い共通性が見られることが確認された。

|

|

画像5、Shn-2 KOマウスの脳で軽度な慢性炎症が起こっていることが確認できる蛍光顕微鏡写真とグラフ。神経炎症の特徴の1つであるアストログリア細胞の活性化が顕著であることが確認されたほか(上)、発現が変化している遺伝子群は急性の炎症で変化する遺伝子と共通するものが多くあり、両者の間には高い類似性があることが確認された(下) |

研究グループでは、これらの遺伝子群の変化は、典型的な炎症で変化する場合と比較すると小さいことから、同マウスの脳では、慢性的で軽度な炎症が起こっていると考えられたことから、抗炎症作用を持つ薬物である「イブプロフェン」と「ロリプラム」を同マウスに3週間にわたって投与。その結果、海馬歯状回で増加していた未成熟細胞マーカーのカルレチニンの発現が低下し、正常な状態に近づいたことが示されたほか、作業記憶の障害と巣作り行動の異常も改善することが確認されたという。

|

|

画像6。イブプロフェンとロリプラムを3週間投与した結果、Shn-2 KOマウスの未成熟歯状回および作業記憶障害、巣作り行動の異常が改善されたことを示すグラフ。3週間の投与で、神経の炎症の指標であるアストログリア細胞の活性化が抑制され(A)、カルレチニンの発現が正常レベルに戻り(B)、T字型迷路で計測される作業記憶の障害が改善し(C)、巣作り行動の障害も改善された(D) |

これらの結果から、研究グループでは、同マウスでは遺伝的な要因によって脳内に慢性的な軽度の炎症が生じ、それが海馬歯状回の脱成熟を引き起こすことで、統合失調症に似た行動異常の内作業記憶の障害や巣作り行動の異常を引き起こしているのではないか、その考えを示しているほか、ヒトでも何らかの遺伝・環境要因により脳内に慢性的で軽度な炎症が起こることで、海馬歯状回の脱成熟などの現象が生じ、その結果として統合失調症が発症するというモデルが想定されることから、同モデルに基づく新たな予防・診断・治療法が開発される可能性が出てくることが期待できるとしている。

統合失調症は慢性化する症例が多く、治療効果は十分とはいえないことから、効果的な治療法の研究開発が求められることとなる。Shn-2 KOマウスはそうした意味ではかなり統合失調症患者と似た行動や脳の特徴を示すことから、これにより統合失調症に対する新しい予防・診断・治療法の開発や創薬につながることが期待できると研究グループは説明する。

また、実験では抗炎症作用を持つ薬物を投与することで、神経の炎症の指標であるアストログリア細胞の活性化が抑制され、歯状回の神経細胞で増加していた未成熟細胞のマーカーが低下し、作業記憶の障害と巣作り行動の異常が改善されることが示されたものの、パルブルブミン陽性細胞数の低下や、GAD67の発現低下については改善されていないことが確認されている。さらに行動レベルでは、プレパルス抑制の低下や活動性の増加などには抗炎症薬投与の効果は見られなかったため、統合失調症で見られるさまざまな症状には、脳内の慢性炎症や未成熟歯状回が関係しているものと、そうでないものに分類できる可能性があるとしており、統合失調症の予防・治療には既存の抗精神病薬と抗炎症作用のある物質との組み合わせが有効であることが示唆されたとするほか、食物の成分にも炎症を抑える作用を持つものがあることが確認されていることから、そうした物質の中から統合失調症の予防・治療に使えるものが見つかる可能性もあるとしている。

なお研究グループでは今後、これらの抗炎症作用を持つ物質と既存の抗精神病薬とを組み合わせた投与の効果を同マウスで検討を進め、効果があった組み合わせを用いて実際の統合失調症患者の症状が改善するかどうかを調べることで、統合失調症の新たな治療法の開発を進められるようになるとの期待を示している。