鳥取大学は1月23日、九州大学との共同研究で、化学合成したペプチドから組み上げた約40nmの人工ウイルスキャプシド(殻)構造の内部電荷を解明し、陰イオン性の色素やDNAを人工ウイルスキャプシドに内包することに成功したと発表した。

成果は、鳥取大 大学院工学研究科 化学・生物応用工学専攻の松浦和則教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、1月23日付けで国際的化学誌「Polymer Journal」オンライン版に掲載された。

一般的に、植物ウイルスは、数10~100nm程度の球状もしくは棒状構造体であり、遺伝子の周りにタンパク質のキャプシドが自己集合してできている。球状ウイルスのキャプシドの場合、決まった数(60の倍数個)のタンパク質が正20面体構造に集合して形成されているのが特徴だ。

球状の植物ウイルスから遺伝子を除いたキャプシド構造は、決まった大きさのナノ空間であることから、ナノ物質の反応器や運び手として利用する研究が国内外で盛んに行われている。

例えば、「ササゲクロロティックモットルウイルス(C CMV)」に内包されているRNAを除去し、そのキャプシド内にタンパク質や医薬品などを内包したものなどがすでに報告されている。これらの研究は、「出来合い(ready-made)」のウイルスキャプシドを利用したナノテクノロジー研究といえるが、これまで、「テーラーメイド」のウイルスキャプシド構造をデザインして、化学合成により構築する戦略はなかった。

2010年に松浦教授らは、植物ウイルスの1種である「トマトブッシースタントウイルス(TBSV)」由来の24残基ペプチドを化学合成し、それらが水中で自己集合して約40nmの中空のカプセル(人工ウイルスキャプシド)を形成することを見出していたが、これを医薬品や遺伝子のデリバリー材料として応用するためには、内部構造の解明が必要であり、それを調べるのが困難であったのである。また、この人工ウイルスキャプシドにどのような分子を内包できるかについても未解明であった。

そこで今回の研究では、これらの化学合成されたペプチドから組み上げられた人工ウイルスキャプシドの内部構造の解明のために、人工ウイルスキャプシドのゼータ電位(表面電位)のpH依存性の測定が行われた形だ。

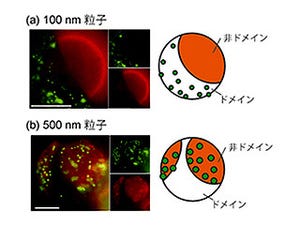

その結果、ペプチドのC末端側がウイルスキャプシドの外側に、N末端側が内側に配向していることが明らかとなった。これは、中性pHにおいては、人工ウイルスキャプシドの外側は両性イオン性(+と-の電荷が釣り合っている状態)であり、内側は陽イオン性(+電荷が多い状態)であることを意味する。この結果から、人工ウイルスキャプシド内部には、陰イオン(-電荷)の分子が内包できることが考えられたというわけだ。

実際、平衡透析実験により、さまざまな色素分子の人工ウイルスキャプシドへの内包を調べたところ、ウラニンやANSのような陰イオン性の色素が、カプセル構造に影響を与えることなく内包されることが判明した。

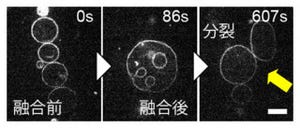

また、「M13phage」DNA(7249bp)の人工ウイルスキャプシドへの内包を検討したところ、透過型電子顕微鏡(TEM)によりDNAとペプチドの2層構造を有する約90nmの球状構造が観察された。これは、人工ウイルスキャプシド内部にDNAが凝縮され内包されたことを意味している。

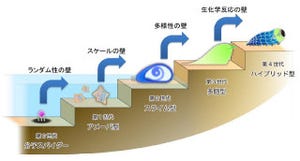

化学合成でウイルスの殻構造を作ることのメリットは、その分子設計の多用さにある。つまり、ウイルスの殻構造を簡単なペプチドで構築できることから、さまざまな機能性ウイルスキャプシドを人工的に創成することが可能だ。そのため松浦教授らは、このペプチドからなる人工ウイルスキャプシドに適切な化学修飾を施すことで、医薬品や遺伝子のデリバリー材料としての応用が期待できると語っている。