東京大学と科学技術振興機構(JST)は12月18日、医薬品医療機器総合機構、大阪大学(阪大)の協力を得て、光をエネルギー源として酸素発生型光合成を行う原核生物であるシアノバクテリアの光受容体群「シアノバクテリオクロムAnPixJ(赤/緑色光変換型)」と「同TePixJ(青/緑色光変換型)」の光受容部位の立体構造を、X線結晶構造解析によって明らかにしたと共同で発表した。

成果は、東大大学院 総合文化研究科の成川礼助教(JSTさきがけ兼任研究者)、同・池内昌彦教授、同・博士課程学生の石塚量見氏(現 医薬品医療機器総合機構所属博士)、阪大の栗栖源嗣教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、米国東部時間12月17日の週に米国科学雑誌「米科学アカデミー紀要(PNAS)」に掲載される予定だ。

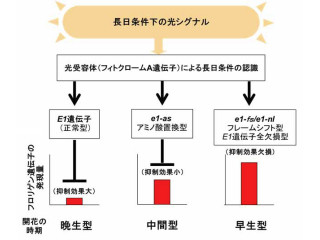

光合成生物にとって光はエネルギーであり、それ故に光は最重要な情報といえ、光合成生物は高度な光応答機構を備えている。陸上植物では、「フラビン」という色素を結合して青色光を感知する光受容体と、「開環テトラピロール」という色素を結合して、赤色光と遠赤色光を感知する光受容体が開花の時期や気孔の開閉などさまざまな光応答現象を制御している仕組みだ。

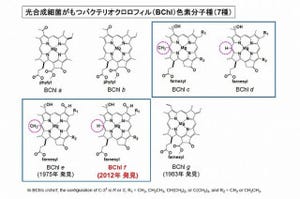

シアノバクテリアにおいては、上記の光受容体に加えて、シアノバクテリオクロムと呼ばれる新規光受容体群が紫外光から赤色光までの幅広い光を感知し、光依存的な細胞凝集、「走光性」(光に向かって動く性質)、「光合成アンテナ色素」(クロロフィルが吸収できない波長の光をフォローする形で吸収している色素のこと)の量比調節などのさまざまな光応答現象を制御している。

シアノバクテリオクロムは2つの光吸収型の間を可逆的に光変換する性質があり、青(紫)/緑色光変換型、紫/黄色光変換型、緑/赤色光変換型、赤/緑色光変換型など多くの光受容体が同定済みだ。

シアノバクテリオクロムは、「フィトクロム」(赤色光と遠赤色光の間で光変換する光受容体)と同様に、開環テトラピロール色素を結合し、光変換過程で、C環とD環の間の二重結合の回転が共通に起こることが知られており、それらの異性化構造はZ型、E型と呼ばれている。

これらの多様なシアノバクテリオクロムについては詳細な解析が進められており、結合する色素の違いや光変換プロセスの違いによって、多様な光変換が実現されていることが明らかとなりつつある状況だ。ただし、立体構造は明らかにされておらず、色素とタンパク質がどのように相互作用をしているかについては直接的な知見が存在していなかったのである。

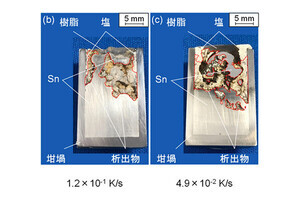

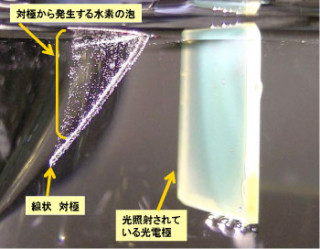

研究グループは今回、X線結晶構造解析によって、赤色光と緑色光の間で光変換するAnPixJというタンパク質の光受容部位の赤色光吸収型(Pr型)と青色光と緑色光の間で光変換するTePixJというタンパク質の光受容部位の緑色光吸収型(Pg型)について、その立体構造を決定することに成功し、色素とタンパク質の相互作用を直接的に明らにした(画像1)。

AnPixJのPr型はZ型のとフィコシアノビリンを結合していたのに対し、TePixJのPg型はE型のとフィコビオロビリンを結合していることが判明。これらの色素種や異性化状態は先行研究の分光学的解析で示唆されていたものだが、今回、構造として明確化することに成功したのである。

2つの構造は互いによく似ており、さらに、フィトクロムの構造ともよく似ているものの、タンパク質と色素の相互作用の詳細は、それぞれで異なっていた。

またタンパク質は違うものの、Z型とE型の両方の構造を決定することができたことから、それらを比較することでシアノバクテリオクロムの光変換機構について、推定することにも成功している。

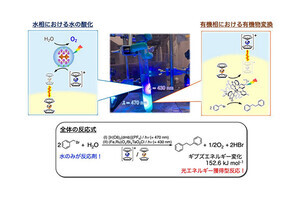

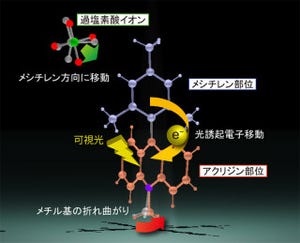

シアノバクテリオクロム間で高度に保存された「アスパラギン酸残基」の側鎖の「カルボニル基」が、Z型構造(AnPixJ Pr)においては、A、B、C環の窒素と水素結合を形成しているのに対し、E型構造(TePixJ Pg)においては、B、C環の窒素と水分子を介して水素結合しつつ、回転したD環の窒素と水素結合を形成している(画像2)。

これらのことから、シアノバクテリオクロムの光変換過程において、アスパラギン酸の相互作用相手がスイッチする可能性が示唆された。今回決定した構造とフィトクロムの構造とを合わせることで、開環テトラピロール結合型光受容体の普遍性と多様性について理解が深まったといえる。

画像2は、色素とアスパラギン酸残基との相互作用。Z型構造であるAnPixJでは、アスパラギン酸残基がA、B、C環の窒素と相互作用しているのに対し(A)、E型構造であるTePixJでは、アスパラギン酸残基がB、C環の窒素と水を介して相互作用しつつ、回転したD環の窒素と直接相互作用している(B)。フィトクロムのZ型構造(C)とE型構造(D)も比較として載せている。こちらでも、異なった形ではあるが、アスパラギン酸残基の相互作用相手が変化していることがわかる。

これらの構造を基に、さらなる解析や新しい光受容体の解析を進めることで光感知機構の全容解明が期待されると研究グループはいう。また、この構造を基盤とした分子デザインを進めていくことで、光によって細胞を制御する応用研究が展開されることも期待されるとした。

実際、今回の成果を基に、東大の成川助教らは、光合成による物質生産を効率よく行うための光スイッチを開発している。光合成生物を利用して、再生可能エネルギーとして利用できる物質を生産することは、とても重要な課題だが、通常の培養では、細胞増殖と物質生産の両方にエネルギーが分散してしまう。そこで、細胞増殖と物質生産を切り替えるための光スイッチを今回の構造を基にデザインし、細胞を制御することで効率よく物質生産するための研究に着手している。