大阪大学(阪大)は11月12日、有機薄膜太陽電池素子を作製することなく、迅速に性能を予測診断できる装置および手法を開発したと発表した。

同成果は、同大 大学院工学研究科 佐伯昭紀助教、博士前期課程1年 吉川沙耶氏、関修平教授らによるもの。詳細は、米国の化学会誌「Journal of the American Chemical Society」のオンライン速報版に近日公開される。

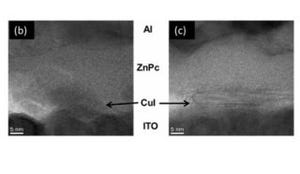

現在、住宅屋上や大規模太陽光発電所で用いられている太陽電池は、ほぼすべてシリコンや化合物半導体で製造されている。バルクヘテロジャンクションと呼ばれる有機薄膜太陽電池は、印刷・常温プロセスや資源の有効利用の観点から、低価格・軽量化につながるため、次世代太陽電池として世界中で研究が行われている。実用化には、高効率化と高耐久化が大きな鍵だが、近年、より多くの光を吸収する有機材料の開発などにより、8~11%の変換効率が報告されている。変換効率を高めるには、新規材料の開発はもちろんのこと、太陽光を吸収して電荷を発生させる活性層の様々なパラメータの最適化や、電流・電圧として外部に取り出すための素子構造の最適化を、高価な装置を用いて徹底的に行わなくてはならない。特に、素子作製時は酸素や水分濃度を極限まで少なくして作業を行い、さらに高真空金属容器内にて電極を熱蒸着するため、多くの時間と労力を必要とするが、小さな要素で性能が大きく変化することがある。このため、迅速で安定な素子性能評価方法の開発が望まれていた。

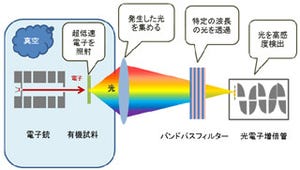

これまでに研究グループでは、携帯電話や電子レンジなどで使われているマイクロ波の一種(約9GHz付近、波長約4cm)を用いたマイクロ波法が、この目的に有効であることが示していた。従来の素子作製による評価では、5~8時間程度かかったが、新たな方法では、大気中で石英基板に活性層を塗布するだけで準備ができ、測定も数分で行えるため、サンプルの準備から結果が出るまで30分もかからないという。しかし、当初は光パルス照射源としてナノ秒パルスレーザを用いていたため、一度に1つの色の光照射しか行えず、太陽光のように多くの色の光を含む白色光に対する評価を行うにはレーザの色を少しずつ変えて測定し、太陽光のそれぞれの色での強度補正を伴う解析を行わなければならないため、迅速な評価という特徴を最大限に生かすことができなかった。また、代表的な電子供与体であるポリチオフェンと電子受容体である可溶性フラーレン(PCBM)の組み合わせで作製された太陽電池には有効だったが、色の異なる材料を用いた時は、単色の光照射では正確な評価が困難だった。

そこで、家庭で使われている蛍光灯やLED照明のように様々な色の光を含む白色光を用いることを考案し、かつ短時間で起こる現象を測定するためにパルス光を照射できる光源を検討した。この結果、デジタルカメラのフラッシュ光にも使われているキセノンフラッシュランプと呼ばれる希ガスの瞬間的な放電発光(パルス)現象を利用した光源に着目し、マイクロ波測定装置に組み込んだ。通常のキセノンフラッシュランプは、数ミリ秒度の長いパルス光だが、同装置にて利用するため、100万分の1秒の高強度短パルスを発生できるように改良し、マイクロ波測定時に問題となる特有の電気ノイズ軽減の開発を行った結果、期待通りに有機薄膜太陽電池の光電流信号を得ることに成功した。パルス光でない定常光のキセノンランプは、ソーラーシミュレータと呼ばれる疑似太陽光照射装置の光源にも用いられており、キセノンフラッシュランプからの短パルス光も太陽光に近いスペクトル形状を持っていることも確認された。

|

|

図3 キセノンフラッシュランプとマイクロ波を用いた評価装置と特性。a)測定システム概略図。b)キセノンフラッシュマイクロ波法測定による、代表的なポリチオフェンフラーレン混合膜の過渡伝導度信号。c)キセノンフラッシュランプからの白色光パルスと太陽光のスペクトル形状の比較。波長による感度補正は行っていないため、相対的な比較は可能だが絶対的なスペクトル形状ではない |

同装置を用いて、高い変換効率が報告されている代表的な高分子材料(電子供与体)と可溶性フラーレン(PCBM、電子受容体)の2種混合膜からなる有機薄膜太陽電池の光電気特性を評価した。この結果、従来のナノ秒レーザからの単色光パルスを用いた実験では、信号が最大になる電子供与体・受容体比率が照射する光の色によって異なる結果となり、どの比率が最適になるかを判別するのが困難だった。しかし、キセノンフラッシュランプを用いた実験では、報告されている素子での最適比率に対応する混合比率の場所で最大値を示す結果となり、同装置による評価が有効なことが確認された。

次に、電子供与体・受容体混合比率だけでなく、薄膜作製に用いる溶媒の違いと材料の違いを統一的に評価できるかどうかを検討するため、4種類の代表的な高分子材料に対して、それぞれを可溶性フラーレンと混合した活性層の光電気特性をさらに詳細に検討した。この結果、材料と溶媒が異なっていても、統一的な相関があることが分かった。従って、未知の材料と薄膜作製条件であっても、キセノンフラッシュマイクロ波測定を行えば素子を作製することなく、迅速で安定に性能を診断・予測することが可能となる。従来のナノ秒レーザを用いた方法でも同様の検討を行ったが、用いる波長によって結果が異なり、かつキセノンフラッシュの結果と比べると素子性能との相関は不明瞭なものであったため、今回の装置を用いた評価法の有効性が非常に高いことが分かった。

|

|

図5 有機薄膜太陽電池に用いられている代表的な4種類の高分子材料に対して、薄膜作製条件(溶媒と混合比率)を変えた時の素子性能(縦軸)とマイクロ波信号(横軸)の相関。a)横軸にマイクロ波過渡伝導度信号のピーク強度、縦軸に素子の変換効率(%)を開放電圧(Voc)で割った値をプロット。b)用いた4種類の高分子材料と可溶性フラーレン(PCBM)の化学構造 |

有機薄膜太陽電池の高効率化・高耐久性化には、さらなる新規材料の開発、最適薄膜作製条件の探索、最適素子構造の構築が必要となる。今回の装置による評価法では、材料と薄膜作製条件の探索に有効であるだけでなく、マイクロ波によって検知されるナノスケールの電荷移動度の研究という、基礎科学へのアプローチにも展開できる。さらに、サンプル形態によらない自由度の高い測定が可能なため、例えば溶解性が悪かったために素子性能評価まで至らなかった材料についても、粉末の状態で光電気特性を評価することができ、これまで見落としていた特性や材料を再発見できる可能性もある。また、色素増感太陽電池や光触媒材料などの有機と無機の境界領域研究でも利用できるため、太陽光を利用する様々な分野にも応用することが可能という。

将来的には、企業や大学などのニーズに応えるため、評価装置を高機能化・システム化(自動化)、高感度化、高安定化させるなどのステップを経て、高効率有機太陽電池をはじめとする太陽光を利用した多角的な機能性材料の性能予測診断にも展開し、素子性能向上の加速に寄与できるものと期待しているとコメントしている。