理化学研究所(理研)は、植物の細胞成長を抑制する転写調節因子「GTL1(GT2-LIKE1)」の機能を解明し、植物細胞の大きさが決まる仕組みを明らかにしたと発表した。

成果は、理研植物科学研究センター 細胞機能研究チームの杉本慶子チームリーダー、同・クリスチャン・ブラウア特別研究員、同・河村彩子テクニカルスタッフを中心とした、米オハイオ州立大学、奈良先端科学技術大学院大学との共同研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間11月10日付けで欧州分子生物学機構の科学雑誌「The EMBO Journal」オンライン版に掲載された。

動物や植物を初めとする多細胞生物の器官は、いうまでもなく多くの細胞からなり立つ。こうした器官の成長は、その構成細胞が分裂して数が増えたり、分裂を終了した細胞がさらに伸長成長(細胞成長)し、体積を増大させたりすることで起きている。このような細胞成長は特に植物で頻繁に起き、葉や花、実などの成長の重要な原動力だ。

1つひとつの細胞はある程度の大きさに達すると成長を止めるため、例えば「シロイヌナズナ」の葉の毛細胞である「トライコーム」のように、元の数100倍にまで体積が大きくなる細胞でも、最終的な細胞の大きさはほぼ一定だ(画像1)。

このように、これまでの研究により、細胞の成長を促進する仕組みについては理解が深まってきている。しかし、最終的な細胞の大きさがどのような仕組みで決まるかについてはほとんどわかっていなかった。

成長過程の中で、多くの細胞が分裂を終えて細胞成長を始めるのと同時に、染色体の倍加が始まる。染色体の倍加が始まった細胞では、細胞の分裂を経ずに染色体の複製が繰り返されるため、細胞内のDNA量が倍加していく。

20世紀初頭からの研究によって、多くの細胞種で染色体の倍加に依存した細胞成長が起きることが発見されてきたが、実際にどのような仕組みでこうした成長が起きるのかは実はまだわかっていない。

また、染色体倍加に依存しない細胞成長の例も数多く報告され、染色体の倍加依存的、非依存的な成長がそれぞれどのような仕組みになっているのか、またどの程度全体の細胞成長に寄与するのかについては現在も議論が続いている。

研究グループは、シロイヌナズナを用いて2009年に植物細胞の成長を抑制する遺伝子としてGTL1を発見した経緯を持つ。GTL1の発現量を減少させると、トライコーム細胞の染色体が異常に倍加し、細胞が巨大化することを見出していた。

GTL1は、転写調節因子として働くため、ある特定の関連遺伝子群の発現を調節することで細胞成長を抑制することが予測されていたが、その詳細は謎だった。

今回、研究グループはシロイヌナズナを用いて全ゲノムレベルでの「クロマチン免疫沈降解析」および「遺伝子発現解析」を行い、GTL1が関連する遺伝子の網羅的な同定に挑んだ。また同定された関連遺伝子の機能解析を通して、細胞成長を積極的に抑制する仕組みの解明を目指したのである。

GTL1が関連因子の遺伝子発現を調節するには、その遺伝子のプロモータと呼ばれる発現調節配列に直接結合することが予測された。そこで研究グループは、シロイヌナズナのゲノム上でGTL1が結合するDNA配列を決定することにしたのである。

まずGTL1の機能が欠失したgtl1変異体の中で、GTL1に緑色蛍光タンパク質(GFP)を結合させたGTL1-GFPタンパク質を発現させた。そして、この結合タンパク質がGTL1の欠失を補って、GTL1が正常に機能することを確認。

次にGFPに対する抗体を用いたクロマチン免疫沈降によって、GTL1-GFPタンパク質を発現している植物体からGTL1と結合するDNA断片を精製し、「タイリングアレイ」と呼ばれる手法を用いてその配列を決定した。この結果、GTL1がプロモータに強い結合性を示す3900個の遺伝子が同定されたのである。

さらに、GTL1によって実際の発現が変化する遺伝子も見つけ出す必要があった。そこで、野生型とgtl1変異体のトライコーム細胞での遺伝子発現を「マイクロアレイ法」で解析し、GTL1に依存して転写量が変化する1694個の遺伝子が同定された次第だ。

そしてこれらの2つの解析に共通して見出される遺伝子を探索し、GTL1が直接プロモータに結合し、発現を制御する182個の遺伝子が発見されたのである(画像2)。

画像2は、GTL1の関連遺伝子を探索するための全ゲノム解析実験手法。クロマチン免疫沈降解析では、GTL1-GFPタンパク質を発現する植物体(写真左)を用いてGTL1が結合するゲノム配列が決定された。

そして遺伝子発現解析では、野生株とgtl1変異株の巨大化したトライコーム細胞(写真右)での遺伝子発現を比較し、GTL1に依存的に発現が変動する遺伝子が決定された形だ。これらの解析結果を照合することにより、GTL1が直接的に発現調節配列であるプロモータに結合し、発現を制御する182個の遺伝子が発見されたというわけである。

次に、GTL1が染色体の倍加に依存的な細胞成長を制御する可能性を探るため、発見した遺伝子群の中にこの過程に関わる遺伝子が含まれているかどうかが調べられた。すると唯一、染色体の倍加を促進することが知られている遺伝子「CCS52A1」が発見されたのである。

そこで、野生型のトライコーム細胞でこれらの遺伝子の発現時期を調べて見ると、CCS52A1は細胞成長の開始時期から終了時期までずっと発現しているのに対し、GTL1は細胞成長の終了時期に発現し始め、その発現のタイミングに合わせてCCS52A1の発現が低下することが判明した。

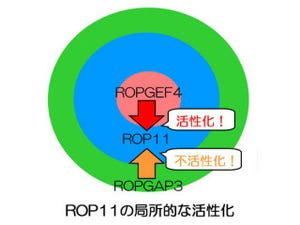

しかし、GTL1の機能が欠失したgtl1変異体のトライコーム細胞では、細胞成長の終了時期でもCCS52A1の発現が継続していることがわかったのである(画像3)。

画像3は、GTL1が細胞成長の終了時期に発現し、CCS52A1の発現を抑制することを表した模式図。若いシロイヌナズナの葉のトライコーム細胞を示したもので、左側には細胞成長を開始したばかりの小さなトライコーム細胞(白色の細胞)、右側には細胞成長終了間近の大きな細胞(灰色の細胞)が見える。

野生株では、CCS52A1(緑の丸印)は細胞成長の開始時期から発現しているが、成長の終了間近になるとGTL1によってその発現を抑制された。そして、GTL1の機能を欠失させたgtl1変異体ではCCS52A1の発現が抑制されないため、細胞が成長し続け、最終的に巨大化してしまうというわけだ。

さらに、GTL1とCCS52A1の機能を欠失させた「gtl1ccs52a1二重変異体」を作成して、gtl1変異体に見られるCCS52A1の異常な蓄積の解消が行われた。すると、gtl1変異体で見られていた異常な染色体の倍加が起きなくなり、トライコーム細胞の成長も著しく抑制されたのである。

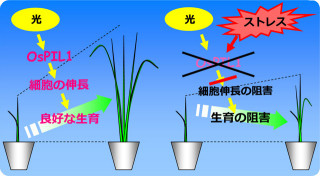

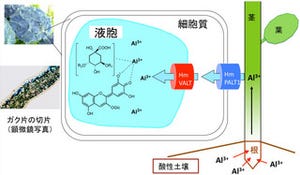

これらの結果から、植物細胞の細胞成長はGTL1の発現によって積極的に止められること、またその主要なメカニズムとしてGTL1がCCS52A1の発現を抑制することによって、染色体の倍加に依存的な細胞成長が止まることが明らかになったというわけだ(画像4)。

画像4は、GTL1が細胞成長を抑制する仕組みの模式図。GTL1はCCS52A1遺伝子の発現を抑えることによって、染色体の倍加に依存した細胞成長を止める。一方でGTL1は染色体の倍加に非依存的な細胞成長も抑制するが、その際の直接的に関連する遺伝子はまだわかっていない。

もしGTL1の役目がCCS52A1の発現を抑制するだけならば、gtl1ccs52a1二重変異体のトライコーム細胞は、野生型の半分くらいの大きさのccs52a1変異体のトライコーム細胞と同じ大きさになるはずと思われた。ところが予想に反して、この二重変異体のトライコーム細胞はccs52a1変異体よりも2割程度大きくなっていたのである。

この結果は、GTL1がCCS52A1以外の別の関連遺伝子の発現も抑制していて、gtl1ccs52a1二重変異体ではこの遺伝子の発現に影響がないため成長が進んでしまうことを示しているはずだ。

一方で、gtl1ccs52a1二重変異体の染色体倍加レベルはccs52a1変異体とまったく同じなので、この2割の細胞成長は、染色体倍加に依存しないで起きていることになる。つまり、GTL1はCCS52A1以外の関連遺伝子の発現も調節することで染色体倍加に依存しない細胞成長も同時に抑制することが判明したというわけだ。

こうした成果は、GTL1が細胞成長を止めるために必要であることを明確に示しているが、GTL1単独で細胞成長を止めるのに十分であるかどうかは不明である。そこで共同研究グループは、細胞成長が始まったばかりの初期のトライコーム細胞でGTL1を発現させてみた。すると、GTL1の発現と同時に細胞成長が完全に停止することが確認されたのである。

またトライコーム細胞以外の葉の細胞でGTL1の発現を誘導すると、同様に細胞成長が著しく抑制され、葉自体も極度に矮小化することがわかった(画像5)。これらの結果から、GTL1単独で細胞成長を厳密に抑制していること、またこうした成長抑制の仕組みが植物のさまざまな細胞でも働くことが明らかになったのである。

今回の研究から、GTL1が染色体の倍加に依存的な細胞成長と非依存的な細胞成長を統合的に制御することが明らかになった。これまで、CCS52A1や動物種に保存されているCCS52A1と同等な遺伝子「CDH1/FZR」が染色体の倍加を促進することは知られていたが、その発現を積極的に止めないと倍加の進行やそれに伴った細胞成長が終了しないことがわかったのは動植物を通じて今回が初めてだ。

今回は細胞成長のモデル系として葉のトライコーム細胞が用いられたが、葉以外の細胞でも同様の成長抑制機構が働く可能性は十分考えられるという。今後、GTL1やCCS52A1の関連因子の機能をさらに解明することで、植物の成長が正と負の制御バランスによって厳密に調節される仕組みが見えてくることが期待できるとした。

また、地球上のバイオマス総量の半分近くが染色体の倍加によって生産されると推定されていることから、GTL1の発現を特定部位で減少させることにより、農作物やバイオマス作物の増産が可能になると期待できるとも研究グループはコメントしている。