京都大学とニューヨーク市立大学ハンター校(CUNY)は10月29日、「多孔性金属錯体(MOF)」の細孔から「疎水性ペプチド分子」が放出されることでできる表面張力の勾配により、水上を高効率で運動する(高速に泳ぎ続ける)新しい化学モータの開発に成功したと発表した。

成果は、京大 物質-細胞統合システム拠点(iCeMS)の副拠点長の北川進教授、同・工学研究科の植村卓史准教授、iCeMS客員教授でもあるCUNYの松井宏教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間10月29日付けで英国科学誌「Nature Materials」オンライン速報版に掲載された。

我々の身の回りでは化学反応を利用して運動を生み出すことが頻繁に行われている。例えば、自動車などの熱機関では、ガソリンを爆発させて、その時の熱発生による圧力変化でピストンが動く仕組みだ。しかしこの手法では、化学反応を一旦熱エネルギーに変換して、さらに機械的エネルギーに変換をしているため、効率はあまり高くない。

これに対し、生物の運動では化学エネルギーを直接、機械的エネルギーに変換するために、その効率は極めて高いものとなっている。例えば、バクテリアでは、細胞内外のカリウムイオンの濃度差とpHの勾配から生じる電気化学的なエネルギーを直接機械的エネルギーに変換して、べん毛を回転運動させている。

細胞膜にある化学センサがその化学的な勾配を敏感に感じることで、べん毛の回転方向は切り替えられ、その結果バクテリアは栄養や温度が最適な環境に集まることができるというわけだ。

このように化学的な勾配(非平衡状態)をうまく利用することができれば、熱エネルギーへの変換を伴うことなく、効率よく機械的エネルギーを得ることが可能になるはずと、研究グループは考えたのである。

研究グループは今回、生体運動の仕組みを参考にし、化学的な勾配(非平衡状態)を生み出すことで水面を運動するモータ材料の開発を行った。これにより、従来の人工材料では達成できなかった速度、持続性、高エネルギー効率を示す機械的運動を達成することに成功したのである。

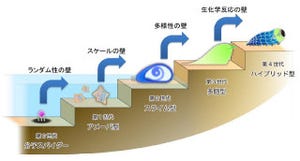

研究グループは今回、金属イオンとそれをつなぐ有機物からなり、無数のナノサイズの細孔を有するMOFに着目した(画像1)。このようなMOFはさまざまな分子をその細孔内に大量に吸着させることが可能だ。

さらにMOFのナノ細孔に疎水性のペプチド分子を導入し、水面でその分子をゆっくりと放出させる実験を実施。放出されたペプチドの集合性により、水面とMOFとの境界に疎水性の領域が急速に形成されることで、表面張力に不均一な状態が生じ、表面張力の低い疎水性の領域から表面張力の高い水面側にMOFが引っ張られるようになる。

そして、連続的な分子放出によって常に表面張力の勾配を存在させることで、結果的に水上を長時間「泳ぎ続ける」現象が持続したというわけだ。この系では、MOFに導入される分子の種類によって、運動の効率は大きく異なることもわかり、モータ研究における新しい駆動原理を打ち立てることに成功したのである。

研究グループはMOFに導入するゲスト分子として、「ジフェニルアラニン(DPA)」を用いた。DPAはアルツハイマー病の原因の一因と考えられている凝縮性の高いタンパク質「アミロイドβ」中のペプチド分子で、分子間の化学結合によりさまざまな集積状態を形成することが知られている。

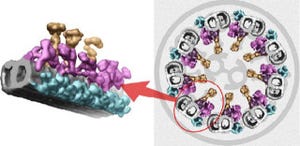

DPAを導入したMOFを「エデト酸」の水溶液に投入すると、エデト酸のキレート作用によりMOF表面の分解が発生。その結果、細孔内から徐々にDPAが放出され、疎水性のDPAが集積することによりその領域にて表面張力のバランスがくずれ、MOFが水上を動き続けるということがわかった(画像2・3)。

このように液体表面の表面張力に勾配ができることで、流体の流れが駆動される現象はマランゴニ対流と呼ばれ、この効果を用いたモータの開発は過去にも多く研究されている。しかし、報告されている運動性能はあまり高くなく、その改善が必要だった。

今回の研究では、モータとして初めてMOFを用いることで、従来の有機ゲル材料を用いた系に比べ、単位体積あたりで30倍以上の速度、運動エネルギーは2倍以上の効率で運動させることを成し遂げたのである。

|

|

|

画像2。MOFの細孔からDPAが放出されることで駆動される動きのイメージ図 |

画像3。エデト酸水溶液面におけるDPA-MOF、MOF、DPAの運動速度変化。複合体を形成することで初めて運動することがわかる |

この運動メカニズムの詳細を明らかにするために、水面でのMOFの運動途中にDPAを溶解する溶媒の添加実験が行われた。その結果、溶媒の添加直後にMOFの運動は静止したことから、確かにマランゴニ対流によりMOFが水上を運動していることが判明。

またほかのゲスト分子として、「フェニルアラニン」や「フェノール」を導入した場合、DPAの系ほど高い運動性を示さないことも明らかになった。「透過型電子顕微鏡(TEM)」や「Brewster角顕微鏡」の測定により、運動後の水面の観察を行うと、DPAでは自己集合的な結晶状態を取っているのに対して、フェニルアラニンやフェノールではそのような構造を示さなかったことから、放出された分子がMOF上にて急激に自己集合することが高い運動性のカギになっていることがわかったのである。

この系ではMOFに導入するDPA分子の量をコントロールすることが可能だ。そこで、運動の燃料であるDPAの導入量が異なる複合体を用いて測定を行うと、DPAの量に比例して、運動の継続時間が延びることがわかった。

さらに、運動の効率を上げるデモンストレーションとして、テール部分に切れ込みの入ったプラスチック製のボートを作成し、そこにMOF-DPA複合体を積載した。このようにして作成した「MOFボート」は、DPAの放出方向が一方向に制限されたことから、MOF-DPA単体に比べて運動速度および寿命が大幅に向上することが明らかになったのである(画像4)。

今回開発された化学モータ材料では、生体で見られるモータの駆動原理を参考にすることで、多孔性物質からのゲスト分子の放出・集積化を効率よく運動エネルギーに変換できるということを明らかにした。多孔性材料に関するまったく新しい応用展開を示したことから、学術的に非常に大きな成果であるといえよう。

MOFとゲスト分子の組み合わせはほぼ無限にあり、目的に応じた組み合わせを選ぶことで、さまざまな応用が可能になる。光や温度の変化に応答して駆動するモータや分子の輸送・運搬を思いのままにできる分子ロボットの開発にも繋がると期待されるという。

もし、人体内での運動が可能になるようにこの物質をプログラムすることができれば、MOFがターゲットのタンパク質や細胞を認識してそこへ泳いでいき、そこの化学物質を多孔質のMOF内へ取り込み、後に分離できるようなスマートマテリアルへと発展させることも可能となるとしている。