東北大学は3月7日、単細胞緑藻類「クラミドモナス」の光受容タンパク質(光受容陽イオンチャネル)の1つ、「チャネルロドプシン2」をゲノムに組み込んだトランスジェニックラットにおいて、触覚や深部感覚を司る大型の「後根神経節細胞」でチャネルロドプシン2が作られていることを確認した。また、皮膚の触覚受容器の神経終末にもチャネルロドプシン2が分布していることも判明。その結果、このラットでは足裏に照射した青色LED光を触覚として知覚する「スーパー感覚」が作り出されていることが判明した。

成果は東北大学大学院生命科学研究科の八尾寛教授らの研究グループによるもので、米フリー・アクセス学術誌「Public Library of Science (PLoS) ONE」に掲載された。

日常のさまざまな感覚は、物理的なエネルギーを感覚器が受け取り、興奮を脳に伝えることにより生まれている。例えば、光のエネルギーは、網膜の視細胞に受け取られ、脳に伝わり、視覚を生み出すという具合だ。また、空気の振動は蝸牛の有毛細胞に受け取られ、音として知覚されている。このように、ヒトの感覚器はそれぞれ受容する物理的エネルギーが定まっているのは、改めていうまでもない。

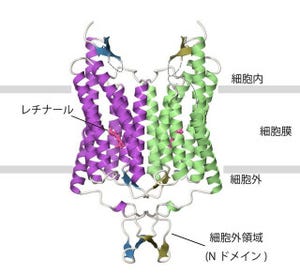

そしてヒトの皮膚は、触覚、痛覚、温度感覚などの「体性感覚」受容器としても働いている。しかし、皮膚で光を感じることはない。これは、網膜の視細胞にあるような光受容タンパク質が、皮膚の感覚受容器では作られていないことが理由だ。

従って、光受容タンパク質が皮膚の感覚受容器にもあれば、皮膚で光を感じることができるようになる可能性があるが、これは想像するだけならば容易にはできても、哺乳類などの高等動物ではこれまで実験して確かめられてはいなかった。なお、このように本来感覚できないエネルギーや情報の知覚を、研究グループでは「スーパー感覚」と呼んでいる。

研究グループは、チャネルロドプシン2をゲノムに組み込んだトランスジェニックラットを作製。このラットでは、中枢神経系のさまざまな神経細胞でチャネルロドプシン2が作られているのが特徴だ。

今回の研究では、まずこのラットの脊髄にある後根神経節(皮膚、筋肉、関節などの感覚受容に関わる神経細胞の集合)におけるチャネルロドプシン2の分布が調べられた。

その結果、触覚や深部感覚を司る大型の後根神経節細胞でチャネルロドプシン2が作られていることが確認されたが、一方で痛覚や温度感覚を司る小型の後根神経節細胞では作られていなかったのである。

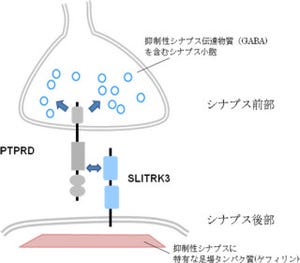

これらの神経細胞の神経終末は、皮膚に達し、「メルケル小体」や「マイスナー小体」などの感覚受容器を構成しているが、ここにもチャネルロドプシン2が分布していることが判明した。

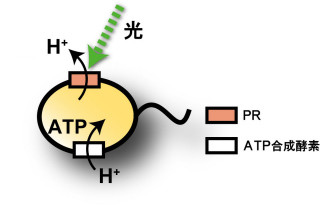

また、チャネルロドプシン2を作っている神経節細胞では、青色LEDの光に応答して、活動電位が発生することを確認。チャネルロドプシン2は、光受容と陽イオンチャネルの働きを、単一の分子に併せ持っているので、光により、膜電位が変動し、活動電位の閾値を越えたことが理由だ(画像1)。そこで、このラットの足裏に青色LEDの光を照射したところ(画像2)、光に反応した足の動きが認められたが、赤色の光には反応しなかった。

|

|

|

画像1。皮膚で光を受け取る仕組み。皮膚に当てた青色光は、これらの神経終末で受容されて活動電位を発生、これが信号となって、脊髄、脳に伝わり、触覚としての知覚を引き起こす |

画像2。トランスジェニックラットの足裏に青色LED光を照射すると、あたかも何かに触れたように、足を動かす反応が見られたことから、光を触覚として感じる「スーパー感覚」を持っていることが裏付けられた |

以上を総合すると、このラットの皮膚では、光が感覚受容器の神経終末で受け取られ、活動電位を発生し、脊髄、脳へと伝えられ、触覚としての知覚を引き起こしたことが示唆された形だ。なお、痛覚は引き起こされていない。

今回の研究は、世界で初めて、スーパー感覚を持つラットの作製に成功したものとなる。ものの形、大きさ、動き、手触りなど、触覚から得られるさまざまな情報が、脳でどのように認識されているのかは、ほとんど解明されていないのが現状だが、今回のラットは、このような研究を促進することが期待されると、研究グループはコメントした。