理化学研究所(理研)は2月9日、一般の顕微鏡の光源下に「励起フィルター」を取り付けるためのアダプタを開発し、蛍光顕微鏡を用いずとも一般の顕微鏡で細胞を蛍光観察することに成功したと発表した。研究は、理研発生・再生科学総合研究センターゲノム・リプログラミング研究チームの若山照彦チームリーダー、山縣一夫研究員(現大阪大学微生物病研究所 特任准教授)、近畿大学生物理工学部遺伝子工学科の佐伯和弘教授および大阪大学大学院生命機能研究科の木村宏准教授らの共同研究グループによるもので、成果は米オンライン科学雑誌「PLoS ONE」に2月8日付けで掲載された。

これまで、細胞内で「蛍光色素」(照射された光のエネルギーを吸収して発光する色素)を発色させ観察するには、水銀ランプやレーザーなど高出力の光源による「励起」が必要だとされてきた。

蛍光物質は光を照射されると、その物質の原子がエネルギーを吸収して電子が基底状態から励起状態に遷移する。この後、原子は吸収したエネルギーを蛍光として放出し、電子は再び基底状態に戻るが、この時に照射する光のことを励起光、光らせる手段を励起と呼ぶ。

非常に微弱な光のため、そのままでは可視光などほかの光に邪魔されて見ることができないという弱点を持つ。蛍光色素を観察するには、一般の光源よりはるかに高出力な水銀ランプやレーザーを使って、サングラスのような波長を分離する励起フィルターで蛍光色素を励起させる波長だけを試料へ照射する。接眼レンズの前には、光った蛍光だけを透過する吸収フィルターが取り付けられており、ほかの光に邪魔されず蛍光を観察することができるというわけだ。

ただし、この励起させるための強い光源は、蛍光を観察できる代わりに、細胞内の器官や細胞そのものを破壊してしまったり、「退色」を起こしてしまったりという、長時間の観察に適さない問題を抱えていたのである。なお退色とは、蛍光物質に励起光を当てて発色させ続けると、蛍光がだんだんと弱くなってやがては見えなくなってしまう現象のことだ。これは、蛍光色素が酸素と結合することで漂白されるのが主な原因とされ、励起光の出力が強ければ強いほど退色が早く進んでしまう。

そして、蛍光観察を行うための蛍光顕微鏡は、一般の光源(主にハロゲンランプ)のほかに前述したように強い光源として水銀ランプやレーザーの光源が取り付けられ、多様な色素に対応できるよう多くの励起フィルターを装着している仕組みだ。2つの光源を同時に使用可能にするため、顕微鏡内部には複雑な光路およびプリズムなどが配置されている。

そのため、蛍光顕微鏡の価格は安価なものでも300万円、高価なものになると数1000万円ととても高額だ。研究費の少ない研究室や発展途上国の研究現場では共同で利用するしかなく、先端の生命科学研究を行う環境に格差が広がってしまっている状況である。実際に若山チームリーダーらは、毎年アジア生殖工学学会をベトナムやタイ、カンボジアなどで開催し、途上国の学生に研究指導を行っているのだが、1台も蛍光顕微鏡がなく高度な実験ができない、という憂うべき状況を見てきたという。

そこで考え出されたのが、一般の顕微鏡で蛍光観察が可能になれば、細胞にダメージを与えずに長時間の蛍光観察が可能となるだけでなく、高額な蛍光顕微鏡が不要となり、教育現場へも普及させることが可能となるという一石二鳥のアイディアである。

また理研の研究チームでは、これまでに体細胞クローンマウス作製に関する成果を報告してきたが、さらなるクローン動物作製の成功率向上には、細胞にやさしい蛍光観察の実現が不可欠だと考えていた。そのためにも、一般の顕微鏡による蛍光色素の観察は必須で、今回の挑戦となったのである。

まず研究グループが行ったのが、光源から必要な励起光を取り出すために蛍光顕微鏡に内蔵されている励起フィルターを、一般の顕微鏡の光源下に取り付けるためのアダプタの開発だ。そして、蛍光以外の光をカットする吸収フィルターは対物レンズ直下に設置した。

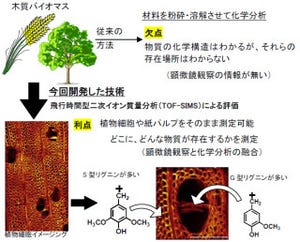

実際に、マウスの「胚盤胞」(マウスの場合は受精後4日目の初期胚)の内部細胞塊(胎児の元)を赤に、外部の細胞(胎盤の元)を緑に蛍光色素で染色し、水銀ランプを使った蛍光顕微鏡とハロゲンランプを使ったアダプタ付きの一般顕微鏡で撮影。そして蛍光顕微鏡の画像と比較すると、同程度に鮮明な蛍光写真を撮ることに成功した(画像1)。

画像1が、蛍光顕微鏡とアダプタを付けた一般顕微鏡の画像を比較したものだ。A~Cは、蛍光顕微鏡の水銀ランプを用いて撮影したもの。D~Fはアダプタを付けた一般的な倒立顕微鏡のハロゲンランプを用いたもので、G~Iはアダプタを付けた一般的な正立顕微鏡のハロゲンランプを用いたものである。Jは写真Iの白線内の胚盤胞を可視光(アダプタなし)で観察した拡大像で、KはJをアダプタ付き正立顕微鏡で蛍光観察したもの。焦点は初期胚の中心に合わせてある。そしてLは、Jをアダプタ付き正立顕微鏡で蛍光観察したもの。焦点を初期胚の表面に合わせてある。

なお、胚盤胞は中空のボール状になっており、胎児の元になる「内部細胞塊(ICM)」と胎盤を形成する外側の細胞群(TE)に分かれた構造を持つ。画像1の画像の胚盤胞は、ICMを赤色蛍光色素で、TEを緑色蛍光色素で染めてある。

蛍光顕微鏡に内蔵された励起フィルターは可視光を遮断するため、視野が暗く細胞の全体像は見えない。よって、蛍光を観察しながら「除核」などの顕微操作を行うには、明るい視野の中で細胞全体が確認できるよう、蛍光と同時に可視光も必要だ。

除核とは、卵子から核を取り出す作業のことで、クローン動物作製のためには、最初にすべての卵子から卵子自身の核を取り除く必要がある。しかし卵子の核ははっきりと見えないため、除核には相当な熟練を要し、また除核できたかどうかの確認も難しいことから、可視光でも見えることが重要だ。ちなみに、蛍光顕微鏡にハロゲンランプと水銀ランプの2つの光源が用意されている理由は、水銀ランプで蛍光観察を行っている間でもハロゲンランプによる可視光で細胞全体を見られるようにするためである。

そこでアダプタ開発の次に、研究グループは中央の励起フィルターとアダプタの間にハロゲンランプの光が漏れこむよう隙間を作り、さらに漏れこむ光の量を調節する絞りを付けて、1つの光源で蛍光と可視光を同時に見ることができるようにした(画像2・A~C)。

隙間の効果を調べるため、それ自身が蛍光を持つ「蛍光タンパク質」で標識されたマウスES細胞(胚性幹細胞)を胚盤胞に注入してキメラ胚を観察。すると、胚盤胞全体の像の中でES細胞の分布を確認することに成功した(画像3)。また、精巣(睾丸)内にわずかしかない精子のもとになる「精母細胞」を赤色蛍光色素で染色したところ、精母細胞だけを容易に選別し、回収することにも成功している(画像4)。

また、卵子の核を認識する蛍光色素を卵子内へ注入したところ、可視光を加えた明るい視野であっても、5分以内で核を観察できるようになった(画像5・A~DおよびEのグラフ)。顕微鏡の倍率を400倍に上げると、1本1本の染色体を識別でき(画像5・F、G)、注入した色素の濃度に依存して蛍光が強くなる様子も判明した(画像5・H~K)。色素の退色時間を調べると、蛍光顕微鏡による観察では30秒以内で観察できなくなるのに対し(画像5・L、M)、アダプタ付きの顕微鏡による観察では、ハロゲンランプの出力が低いため退色が進まず、10分間連続の観察に成功している(図5・N、O)。

こうして、蛍光の位置と細胞の全体像を同時に観察しながら除核するといった細胞操作や、ES細胞をマウス胚に注入した後のキメラ胚の観察、体内にほんのわずかしか存在しない細胞の選別が簡単にできるようになった。

|

|

画像5。マウス卵子の核を赤色蛍光色素で染色して観察した様子。(A~D)赤色蛍光色素(核を認識する抗体に結合)をマウス卵子へ注入した様子。(E)赤色蛍光色素を注入した後の核における蛍光輝度の変化。(F、G)染色した卵子の核と、染色体1本1本の様子。(H~K)注入した色素の濃度と蛍光の強さの様子。(L~O)水銀ランプとハロゲンランプによる退色の違い |

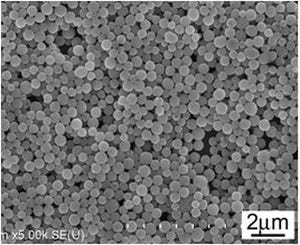

また、同じ卵子でもウシやブタなどの家畜のものは黒い「脂肪滴」(卵子細胞質内に含まれる黒色の顆粒で脂肪が主成分)が多く、可視光では核をまったく観察できないという特徴がある(画像6・A)。核を見るには、色素で核を染色し蛍光顕微鏡で観察しなければならないが、水銀ランプのダメージで卵子は傷つき、クローン産仔の成功率は大きく低下してしまうという問題があった。

そのため、これまでの除核は「ここに卵子の核があるはずだ」という研究者の勘と経験に頼っており、熟練者でも成功率は平均80%だったのである。その上、除核に成功したかをすべての卵子で確認する作業も必要で、失敗の場合はもうその卵子を使うことができないのは当然だ。このように、除核はクローン動物作製における最も手間のかかる難しい作業だったのである。

しかし、今回のアダプタを付けて観察を行うことで、ウシのものもブタのものも一般顕微鏡で観察できるようになり、水銀ランプによるダメージも心配する必要がなくなったというわけだ(画像6・B、C)。

今回開発したアダプタを取り付けた一般顕微鏡を用いれば、卵子全体と卵子内の核を見ながら除核が可能で、その様子が画像6・D~Fとなる。確認作業が不要なことから、経験の浅い人でも容易に核を取り除くことができるようになった。そのため、画像6・Gのように除核時に染色体を数本残してしまう作業の失敗も起こりにくく、クローン産仔の発育に何も影響がないことも確認されている(画像6・H)。

今回開発されたシンプルなアダプタは、一般の顕微鏡に取り付けるだけで蛍光観察を可能にすることはここまで紹介した通りだ。そのため、途上国や資金のない研究所でも先端の研究に参加しやすくなり、蛍光顕微鏡の有無による研究格差を減らすことが可能だ。また、水銀ランプやレーザーのような高出力の光源を使わないため、畜産工学技術の向上だけでなく、ヒトの卵子などダメージを最小限に抑える必要がある貴重な試料の観察にも有効となる。

なお、アダプタはまだ試作段階であり、より汎用性を高めることを目的に引き続き開発を進めていく計画であると研究グループは説明。このアダプタを中学校や高校にある顕微鏡に取り付けることができると、学生の実習でも蛍光観察が可能となる。特殊な光源を必要としないため、太陽光を光源にして野外でも蛍光観察ができる可能性すらあるという。

研究グループでは、2008年にノーベル化学賞を受賞した下村脩博士が発見した緑色蛍光タンパク質「GFP」などで発色する生きた細胞を観察することができれば、理科離れが叫ばれる10代の科学への興味や関心を引き起こすことにもつなげることが期待できるとコメントしている。