東京大学は、小さなRNAと複合体を作るタンパク質「Argonaute」の機能未知のドメイン(タンパク質の中で立体的・機能的にまとまった単位のこと)が、小さなRNAの2本の鎖を引きはがす重要な働きを担っていることを明らかにしたと発表した。同大分子細胞生物学研究所の泊幸秀准教授らの研究によるもので、成果は「Nature Structural & Molecular Biology」に掲載された。

microRNAやsiRNAなどの小さなRNAは、標的mRNAの発現を調節することにより、発生やがん化を初めとしたさまざまな生命現象を緻密に制御している。また、その作用を応用することにより、小さなRNAを新しいタイプの医薬品として用いるための研究も世界中で進められているのが現状だ。

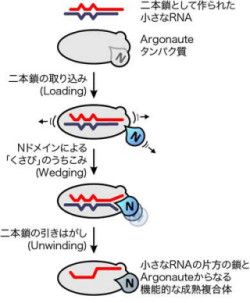

小さなRNAが働くためには、いくつかのタンパク質と複合体を作ることが必要で、その複合体の中心となるタンパク質がArgonauteだ。microRNAやsiRNAは2本鎖のRNAとして作り出されるが、Argonauteに取り込まれた後、2本の鎖が引きはがされ、片方の鎖だけがArgonauteの中に残ることにより、はじめて標的mRNAを認識できるようになるという仕組みである。つまり、小さなRNAはArgonauteによって成熟化されるといえる。

泊准教授は今回、ヒトのArgonauteがどのようにして小さなRNAを取り込み、そして成熟化するのかを調査した。Argonauteの機能未知であった「Nドメイン」に系統的に点変異(タンパク質を構成するアミノ酸の中で、特定の1カ所を別のアミノ酸に置換すること)を導入し、小さなRNAとの複合体が作られる様子を調べたのである。

その結果、NドメインはArgonauteが小さなRNAを取り込む段階には必要ないものの、取り込んだ小さなRNAの2本の鎖を引きはがす際に重要な働きを果たしていることが明らかとなった。おそらくNドメインは、2本鎖RNAの末端に、ちょうど「くさび」を打ち込むような形で作用しているものと推測されるという(画像1)。

なお、今回の発見は、小さなRNAが成熟化し機能的な複合体を形成する過程の理解を大きく進展させるものであり、その理解に基づく小さなRNAの医療などへの応用が期待されると泊准教授は述べている。