産業技術総合研究所(産総研) 生物プロセス研究部門は、生体内で遺伝情報をもとにタンパク質を合成する "翻訳" 機能を担う「リボソーム」が、RNA分解酵素である「リボヌクレアーゼ(RNase)」の活性を阻害する機能を持つことを発見した。

この研究を行なったのは、同部門 酵素開発研究グループの 宮崎 健太郎 研究グループ長ら。研究成果は、2011年11月23日(日本時間)に「Nature Communications」にオンライン掲載された。

リボソームは、DNAからRNAに"転写"された遺伝情報をタンパク質へと"翻訳"する役割を担う。一方、「RNase T2」は、RNAを分解する酵素であり、細胞外RNAの侵入阻止や栄養の取り込みなどに関わっている。大腸菌ではRNase T2は細胞内膜の外側にあるペリプラズム層に存在しており、細胞内のRNAとは隔絶されているが、培養定常期やストレス下ではRNase T2が細胞内に流入し、自己のRNAが分解される恐れがある。このため、細胞内にはRNase T2からRNAを守る仕組みが必要であるが、この仕組みは不明だった。

RNase T2を大腸菌から精製すると、リボソームと結合した不活性体として単離されることが以前から知られていた。しかし、複合体形成の生理的意義や翻訳機能との関わり、相互作用の様式などについては不明であった。

今回、同研究グループでは、16S rRNAの変異解析を通じ、相互作用・阻害の決定部位がリボソーム30Sサブユニット中の16S rRNAに存在することと、RNase T2と結合することで細胞内の自己RNAの分解を防ぐことを発見したという。

リボソームは全生物に存在する細胞小器官であり、"翻訳"という重要な生体機能を担っている。リボソームの機能は多くの生物で共通である一方、細菌とヒトではリボソームの構造が異なるため、細菌リボソームに選択的な阻害剤は、ヒトに対する毒性の低い感染症治療薬となる可能性があり、その開発が期待されているという。こうした阻害剤の開発には、リボソームの機能についての詳細な解析が必要となる。

産総研では、新規微生物やそれに含まれる有用酵素の探索と利用など、微生物に関する研究を幅広く行っており、最近は、大腸菌をプラットフォームとしたリボソームの解析・改変を通じて細胞機能の理解と利用を進めているという。

大腸菌のRNase T2を精製すると、RNase T2の生理的な役割とは無関係と思われるリボソームに結合した形で分離される。しかし、リボソームとRNase T2との結合を生じさせる相互作用の生理的意味やRNase T2の阻害様式などの詳細な分子機構については不明だった。今回、リボソーム機能解析の一環として、長年の間未解決となっていた「RNase T2-リボソーム相互作用」の実態解明を行ったという。

研究グループでは、RNase T2とリボソームの複合体形成のメカニズム、生理的意義を解明するために、大腸菌リボソーム変異体の解析を試みた。

まず、大腸菌の16S rRNAを異種生物由来の16S rRNA遺伝子で置き換えた。16S rRNAはリボソーム30Sサブユニットの中心骨格を形成するため、この変異はリボソーム全体に波及すると考えられる。また16S rRNAは必須遺伝子であり、大幅な変異は機能低下や細胞死を招くことも考えられる。

種々の微生物から16S rRNA遺伝子をクローニングし、大腸菌の16S rRNA遺伝子と置き換えたところ、大腸菌の16S rRNA遺伝子とは80%程度の配列相同性しかない、進化系統がかけ離れた微生物由来の16S rRNAで置換しても、大腸菌が生育できることが判明。これらの大腸菌変異株について、その生育をより詳細に観測すると、定常期において死滅しやすくなることが判明したという。

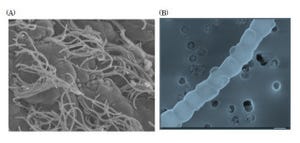

また、定常期に細胞内のRNAを抽出したところ、RNase T2の阻害部位に変異を含む大腸菌(KT103/Rpi)では、RNAが分解されていることが確認された(図2のレーン2)。

|

|

図2:細胞内RNA分解を指標としたRNase T2阻害活性の評価/レーン1(KT103/Eco)、レーン2(KT103/Rpi)、レーン3(KT103 rna-/Rpi)。レーン2(KT103/Rpi)ではRNAの分解(23S rRNAと16S rRNAのバンドがない)が見られる |

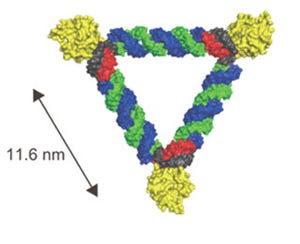

次に、RNase T2の活性阻害に関わる領域を限定するため、大腸菌と異種生物の16S rRNAからモザイク状の16S rRNAを合成(図3)し、RNase T2の活性阻害を調べたという。

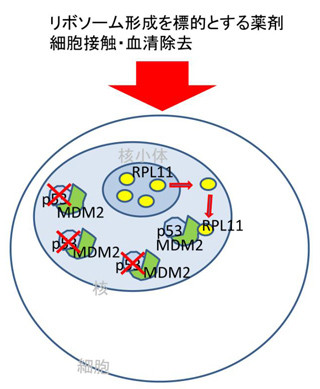

異種生物の16S rRNAの、helix41と呼ばれる領域(図1の赤色で示した2次構造形成領域)を大腸菌の16S rRNAで置換したモザイク状の16S rRNAが阻害活性を示し、helix41領域がRNase T2の活性阻害に決定的な役割を果たしていることが判明した。

生体外での結合実験や阻害実験により、helix41を介した相互作用はRNase T2に特異的であること、活性阻害は直接的な結合により引き起こされることが判明した。

RNase T2は外来RNAが細胞内に侵入するのを防ぐのに重要な役割を果たすタンパク質だが、培養定常期やストレス条件下で細胞内膜に緩みや傷が生じると、細胞内に侵入して細胞内の自己のRNAを分解するリスクをはらんでいる。このため、細胞内に豊富に存在するリボソームが阻害活性を持つことで、自己のRNAを守る仕組みになっていると解釈されるという。

RNase T2、リボソームともに起源の古い生体分子であり、RNase T2とhelix41は、毒素-抗毒素(トキシン-アンチトキシン)の関係として共進化してきたと想像される。リボソームには翻訳装置としての機能以外にも古くからこのような非翻訳機能が刷り込まれていた可能性が考えられるという。

今回の研究により、従来は遺伝情報からタンパク質を合成する "翻訳装置" とされていたリボソームの新たな役割を見出したことで、リボソームには他にも生理的に重要な機能が隠されている可能性があることが判明した。

研究グループでは今後、リボソームの機能解析を継続することで、それら未知の機能の有無についても解明していくとともに、毒性の低い感染症治療薬への応用の可能性についても探っていきたい、としている。