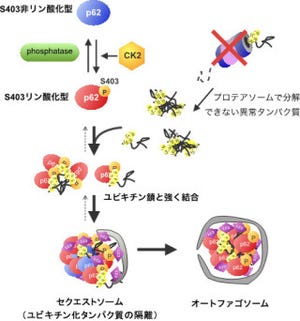

生理学研究所(NIPS)は11月1日、パーキンソン病の運動障害の原因となる脳の電気信号異常に関する新たな発見があったことを発表した。パーキンソン病に関連する「大脳基底核」(画像1)と呼ばれる脳の部位で見られる神経の電気信号の「発振」現象が、正常な神経の信号を邪魔することで、手足が動かしづらいなどの運動障害の原因となっていることが明らかになったのである。発見は南部篤教授らの研究グループによるもので、成果は欧州神経科学学会誌「European Journal of Neuroscience電子版」の11月1日号に掲載。

研究グループの橘吉寿助教は、パーキンソン病症状を示すモデル動物(サル)を用い、覚醒している状態で脳の大脳基底核にある神経が発している電気信号をとらえることに成功した(画像2)。それにより、パーキンソン病モデルザルの大脳基底核では、正常では見られない発振と呼ばれるリズム異常が見られることが判明したのである。

こうした神経の電気信号のリズム異常は、パーキンソン病で欠乏しているドーパミンの投与によって消えることから、パーキンソン病においては、ドーパミンの欠乏によって大脳基底核内の神経回路で正常では見られない発振が生じ、本来の正常な運動指令の流れが阻害され、運動障害が発現しているのではないかと考えられた。

これまでにも電気信号のこうしたリズム異常はヒトのパーキンソン病患者でも記録されてはいたが、実際に発振と運動障害とが結びついていることを明確に示したのは今回が初めてだ。

また、大脳基底核の中の特定の細胞集団(神経核)である視床下核に一時的にその機能を抑える薬物(ムシモール)を注入することで発振が抑えられ、運動障害を解消させることにも成功した(画像3)。

一方、研究グループの高良沙幸研究員は、ニホンザルの大脳基底核の「線条体」と呼ばれる領域では、運動を指令する脳の一次運動野や補足運動野と呼ばれる領域からの神経の信号は、大脳基底核でごちゃまぜに調節されているのではなく、運動指令の種類ごとに別々に調節されていることを確認。つまり、線条体の障害の場所によっては、同じパーキンソン病でも異なる運動障害の症状を示す可能性が示唆されたというわけだ。

今回の研究成果により、パーキンソン病では、正常な大脳基底核内の神経回路では見られない発振が生じることが、本来の正常な運動情報の流れを阻害し、運動障害が発現する原因になっていると推察された。また、大脳基底核の視床下核に、その機能を一時的に阻害する薬物を注入することで発振を抑え、運動障害を緩解させることができたことから、この発振を抑えることが運動障害軽減の新たな治療法となり得ることを示したのである。