理化学研究所(理研)は8月30日、生物試料を傷つけることなくゼリー状に透明化できる水溶性試薬「Scale」を開発したことを発表した。これにより、試料を傷つけることなく表面から数ミリの深部の観察を高精細に行えるようになる。例えばホルマリンで固定したほ乳類動物の脳をScale溶液に浸すと、ゼリーのように透明化でき、通常は観察が難しい海馬なども観察できるというわけだ。研究成果は、米科学雑誌「Nature Neuroscience」への掲載に先立ち、近くオンライン版に掲載される予定。

現在、マウスの脳のさまざまな神経回路を選択的に蛍光たんぱく質の蛍光で標識し、その脳をホルマリンで固定、蛍光を指標にして神経回路を3次元的に可視化して再構築するといった、脳の神経細胞同士の接続を網羅的に調べる「コネクトミクス(プロジェクト)」という研究が活発化している。

神経回路の構造を高精細に観察するためには、脳組織の切片の蛍光画像を何枚も連続的に撮影し、それらを積み上げていく必要がある。切片の作り方は機械的に切る方法と光学的に切る方法の2通りがあり、それぞれ長所と短所を持つ。

機械的な方法では、脳表面からの深さに関わらず高精細な蛍光観察が可能だが、労力が大きく3次元的に再構築することが非常に難しい問題がある。一方の光学的な方法では、光が脳組織内部で散乱してしまうため、観察部位が脳表面から深くなるにつれて画像が暗くぼやけてしまうという。

蛍光イメージング技術においては、生体試料の表面から深部に向かってどこまで蛍光を観察できるか(観察深度限界)という課題がある。脳組織の場合は、通常の一光子励起顕微鏡で0.15mm、二光子光子励起顕微鏡でも0.7mmが限界だ。マウスの脳は表層の皮質の厚さだけでも1mmはあり、皮質よりも内側にある海馬や視床を観察するには、数mmまで観察深度限界を深くする必要がある。

観察の難しさの問題は、可視領域の光が散乱によってなかなか生体試料内を直進できないことであり、散乱を取り除こうと「透明化試薬」がこれまでも開発されてきた。しかし、ほとんどが有機溶媒がベースとなっているため、ホルマリン固定した組織を脱水する過程や透明化試薬そのものの影響で、観察したい生物構造の蛍光シグナルが消失してしまうという問題を抱えていたのである。そのため、生体試料の脱水を必要としない水溶性で、なおかつ蛍光たんぱく質に優しい透明化試薬の開発が待望されていたというわけだ。

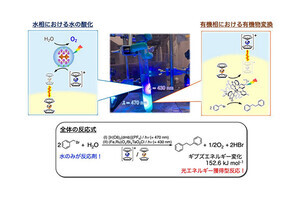

Scaleの研究開発におけるカギとなった分子が「尿素」である。研究グループでは尿素で処理をすると、さまざまな材料が水に馴染みやすくなること、さらに高濃度の尿素の存在下でも、蛍光たんぱく質の蛍光の明るさがまったく減弱しないことに注目し、尿素を含む水溶性の透明化試薬の開発に取り組んだ。グリセロールと界面活性剤を添加した最初の試薬「ScaleA2」を開発し、ホルマリン固定したマウス胎仔やマウスの脳を2日から2週間浸して処理したところ、ゼリーのように透明になったのである(画像1)。また、黄色蛍光たんぱく質(YFP)を発現するマウスの脳を使ってみたところ、同試薬が蛍光たんぱく質の蛍光シグナルを完全に保存することも確認された。

|

|

画像1。透明化したマウス胎仔。左がホルマリン固定後、生理食塩水溶液に浸漬したもので、右がホルマリン固定後にScaleA2試薬に2週間浸漬したもの。肝臓の色素が確認できることから、光の吸収は残存されている |

脳の観察は、まずある神経細胞集団を黄色蛍光たんぱく質(YFP)の蛍光で標識した形質転換マウス(YFP-Hライン)の全身をホルマリン固定し、取り出した脳をScaleA2溶液に1週間浸した後、二光子励起蛍光顕微鏡を使って、作動距離が2mmの対物レンズを脳表面に置いて実施。すると、脳皮質のI層からIV層までの全層、さらに白質を超えてさらにその下にある海馬の一部までもが一挙に観察することができたのである。また、各蛍光画像における空間分解能が高いことから、樹状突起の棘突起(スパイン)構造の詳細まで確認した(画像2)。

また、通常の一光子励起蛍光顕微鏡を使っての観察も実施。一光子励起蛍光顕微鏡は、二光子励起蛍光顕微鏡に比べて深度限界が浅いわけだが、あまり変わらない2mmまでの蛍光観察が報告された。

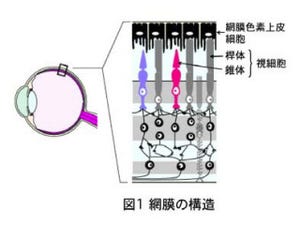

さらに、ScaleA2試薬で透明化した生体試料の観察深度限界が対物レンズの作動距離に依存する事実を踏まえ、作動距離が4mmという通常よりも大幅に長いカスタムメイドの対物レンズを使った二光子励起蛍光顕微鏡での観察も実施。すると、脳表面から皮質、白質を経て、さらに海馬の歯状回に至る神経回路の3次元構築に成功。観察を水平方向に広げることで、海馬全体の3次元構造を得ることにも成功している(画像3)。

|

|

画像3。3次元再構築したマウスの海馬。画像2の全脳から切り出した海馬に、光子励起蛍光顕微鏡(励起波長920nm)を使用して作動距離4mmのカスタム対物レンズで垂直水平方向に観察して撮影したもの。広範囲に海馬の神経回路が可視化されている |

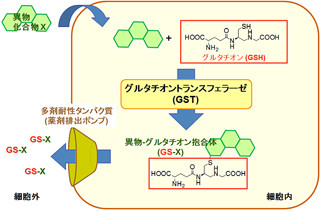

そのほか、子宮内のマウス胎仔の脳右半球の第II/III層の錐体細胞にYFP遺伝子を導入し、これらの神経の軸索が発生に伴って左半球に投射する経路を蛍光で標識し、生後10日目で脳をホルマリン固定。そしてScaleA2試薬を使って透明化した後、低倍率(広視野)の一光子励起顕微鏡で観察したところ、左右の半球を連結する投射繊維の束の走行を3次元的に追跡することに成功した(画像4)。

|

|

画像4。右半球から左半球へ投射する神経繊維束。子宮内のマウス胎仔の脳右半球の第II/III層の錐体細胞にYFP遺伝子を導入し(図中矢印部分)、生後10日目のマウス脳をホルマリン固定、ScaleA2で処理したもの。低倍率の対物レンズを用いて、一光子励起蛍光顕微鏡で観察。蛍光標識した神経線維の3次元構造を再構築に成功している |

こうして広視野かつ高精度に観察することが可能になったことから、数多くの変異マウスの中から、投射繊維の走行パターンに以上があるマウスを見つけることができ、特に発生神経研究の進展につながるとしている。

なお、研究グループは、マウスの脳の海馬の神経新生の可視化も行っていて、全身の血管を赤色の蛍光色素で標識した細胞周期蛍光プローブ「Fucci」の形質転換マウスの透明化した脳の観察も行った。この形質転換マウスは神経幹細胞の核が海馬組織内で緑色として見られるようになるので、緑と赤の2色蛍光観察が行える。この実験では、海馬の歯状回において、神経幹細胞の核が血管に寄り添う様子を観察することが確認された(画像5)。

その上で研究グループは独自開発したソフトウェア「RINZO」(名称は間宮林蔵に由来)を利用し、3次元空間における最短距離の自動測定計算を実施したところ、増殖する神経幹細胞の核がほかの神経核と比較した場合に有意に血管に近かったことも証明できたという。これは、神経新生に必要な栄養が血管から供給されることに関連していると考えられている。

こうした特性から、Scale試薬は、従来の光学顕微鏡や電子顕微鏡によるミクロ的な観察と、個体丸ごとのスケールで粗く行われるMRIやPETなどによるマクロ的な観察との間のスケール的なギャップを埋められるものとして、非常に期待されるようになった。

また、同試薬は洗浄することで、透明化した状態から元の状態に戻すことも可能なことも判明。つまり、透明化の後も免疫組織観察を行うことが可能なので、引いた視点で全体を3次元的に観察し、それから注目すべき構造にフォーカスして詳細に組織を観察するといったことができるというわけだ。

今回の研究では、主にマウスの脳を材料にしたが、Scale試薬の技術は脳以外の器官、組織にも適用可能。また、ラットやブタ、サルといったマウス以外のほ乳類実験動物にも適用可能だ。ヒトの病理標本に適用すれば、さまざまな標識技術と組み合わせることで、標本内をくまなく観察しての病変を確実に見出す技術に発展する可能性もある。

さらに、Scale試薬の組成は非常に簡単な上、試料の性質に合わせて自由自在に組成を変えることも自由。すでに研究グループでは、生体試料の多様性を考慮し、透明化に伴う柔軟化を抑えることができる「scaleU2」試薬や、透明化にかかる時間を短縮できる「scaleB4」試薬などAcaleA2試薬以外も開発。いずれも非常に安価で、大量の試薬調整が可能なことが特徴だ。

今後、研究グループは次の目標として、生物個体や生体試料を生きたまま透明化する技術の開発に取り組んでいくとしている。