X-2自体には組み込んでいないが、将来戦闘機がらみで行われた技術開発の1つに「スマート・スキン」がある。スマート・スキンとは、「賢いお肌?」 いやいや、そうではなくて……。

AESAレーダーの基本

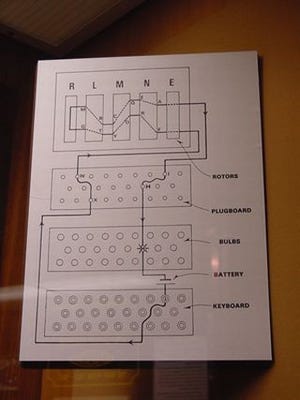

すでに戦闘機の分野では、AESA(Active Electronically Scanned Array)レーダー、別名「アクティブ・フェーズド・アレイ・レーダー」の導入がポピュラーになってきている。アンテナが機械的に首を振って広い範囲を走査する代わりに、多数の送受信モジュールを束ねた平面アンテナを使用するものだ。送受信モジュールごとに、小さなアンテナが付いている。

すべての送受信モジュールが同じタイミングで発信すると、合成波はアンテナ平面と90度の角度をなす方向に向けて進む。ところが、送受信モジュールごとの発信のタイミングをずらすと、合成波が進む向きを変えることができる。例えば、左から右に向けて順次発信させると、右手のアンテナの方がタイミングが遅れるから、合成波は右を向く。この操作を上下左右について行うことで、任意の向きに対して合成波を送り出すことができる。

受信はどうかというと、真正面から来た反射波はすべての送受信モジュールが同時に受信すると考えられる。ところが斜め方向から来た反射波だと、送受信モジュールによって受信のタイミングが微妙にずれる。そこで、送受信モジュールごとのタイミングのズレを精確に調べることで、受信した反射波の方向を逆算できる。

これがAESAレーダーの基本的な考え方。可動部分がないから故障はしにくくなるし、整備も楽になる。また、一部の送受信モジュールが故障しても、いきなり全滅にはならず、部分的な機能低下にとどまる。その代わり、送受信モジュールごとの発信タイミングを制御したり、受信したタイミングの違いから方位を逆算したりする機能を実現するための、ソフトウェアの開発・試験・熟成には手間がかかる。

手近なところでAESAレーダーを使用している機体というと三菱F-2があるが、これも当初は目標を失探するなどのトラブルが出た。その後の改良で熟成が進んで現在に至っている。

|

ノースロップ・グラマン社がF-16の既存レーダー換装用に開発したAESAレーダー、AN/APG-83 SABR(Scalable Agile Beam Radar)。「せいばー」と読むそうである 写真:USAF |

AESAレーダーは平面型?

普通、AESAレーダーは平面アレイを使用している。というか、きちんと平面を保って多数の送受信モジュールを取り付けることがAESAレーダーの生命線といってもよい。凸凹になっていたら、合成波を狙った方向に送り出せなくなるし、受信タイミングによる入射方向の逆算も不正確になる。

その平面アレイを機首に取り付けて、流線型のレドームで覆うのが、戦闘機がAESAレーダーを装備する場合の基本である。したがって、レーダーで走査できる範囲は機首とその両脇に限られ、真横や後方まではカバーできない。

ユーロファイター・タイフーンが導入する予定のAESAレーダー・CAPTOR-Eはカバー範囲を拡大するため、アンテナを機体に固定しないで、スワッシュプレートと呼ばれる首振り台座を介するようにしている。なるほど、そうすればカバーできる範囲は広がるが、スワッシュプレートの向きを計算に入れてレーダーを制御しなければならないので、送信にしても受信にしても、ソフトウェアはそれだけややこしい仕事をすることになる。

しかし、それとて限度はあるから、側方や後方をカバーするには別の方法が必要だ。ということで出てきた考え方が、機体の表面をそのままAESAレーダーにしてしまう方法。潜水艦のソナーだと、船殼の表面に受聴用のハイドロフォン・アレイ(要するに水中マイクの並び)を貼り付ける事例があるが、それと似ている。

ただし、飛行機の機体表面は空力、あるいはステルス性といった要求を優先して形を決めており、大抵の場合は三次元の曲面になる。そこに平面アレイが取り付いたら、空気抵抗になったりステルス化の邪魔になったりしてよろしくない。

スマート・スキンの勘所

そこで、送受信モジュールを並べて造ったアレイが曲面を構成するようにして、それがそのまま機体の表面を構成するようにする。それがスマート・スキンの考え方。言われてみれば「なーんだ」と思うかもしれないが、口でいうよりは難しい。

機体表面に取り付けられた送受信モジュールとアンテナは、幅広い温度変化にさらされるだけでなく、モノがぶつかって損傷する可能性も考えなければならない。また、送受信モジュールを作動させれば発熱するから、それをどうやって逃がすかも考えなければならない。送受信モジュールはたくさんあるから、配線をどうするかという問題もある。つまり、構造設計や艤装を担当する設計者の仕事が増える。

そしてなによりも、ソフト屋さんが大変なことになる。平面アレイなら送信にしろ受信にしろタイミングの計算は比較的たやすそうだが、曲面アレイだと話が違い、「すべて同時に発信させれば真正面」とは限らない。

だから、曲面アレイの形状を考慮に入れて、送受信モジュールごとの発信のタイミングを計算したり、受信した反射波の方位を計算したりする必要がある。そして開発したものはテストしなければならないから、テストの負担も相当なものになると考えられる。

ただ、推力・飛行統合制御と違い、実機を造って飛ばさなければテストできないというものでもない。曲面アレイを造ってソフトウェアを開発したりテストしたりするだけなら、地上でもなんとかなりそうだ。

それを機体に取り付ける際の艤装の検討、あるいは温度や湿度などといった動作環境をいろいろ変えてみる環境試験も、地上でやろうと思えばやれる。それで、X-2への組み込みは行わなかったのだろうか。

![軍事とIT 第133回 X-2と将来戦闘機(1)推力・飛行統合制御[1]](/techplus/article/military_it-133/index_images/index.jpg/iapp)