理化学研究所(理研)は9月25日、まだ名前が付けられていない113番目の新元素の3例目の合成に成功し、しかもこれまでの2例とは異なる新たな崩壊経路で確認され、113番元素の確定に大きく貢献する成果を上げ、日本、さらにはアジア初となる元素の命名優先権獲得に大きく近づいたことを発表した。その記者会見の様子も併せて報告する(画像1)。

成果は、理研 仁科加速器研究センター 森田超重元素研究室の森田浩介 准主任研究員を中心とした研究グループによるもの。東京大学、埼玉大学、新潟大学、筑波大学、日本原子力研究機構、中国科学院蘭州近代物理学研究所、中国科学院高エネルギー研究所も参加している。研究の詳細な内容は、9月27日付けで日本物理学会の英文誌「Journal of Physical Society of Japan(JPSJ)」にオンライン掲載された。

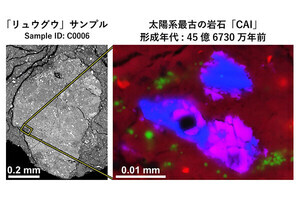

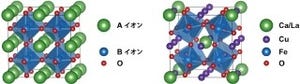

1869年にロシアのメンデレーエフが「元素周期表」(画像2)を提唱して以来、自然界に存在する元素は、原子番号92番のウラン(U)まで発見され、93番ネプツニウム(Np)以降は人工的に合成されており(正確には43番テクネチウム(Tc)、61番プロメチウム(Pm)、85番アスタチン(At)も人工合成で初めて確認された)、アメリカ、旧ソ連を含むロシア、ドイツによって116番リバモリウム(Lv)まで独占されている状態だった。

そして今回の主役である113番は、114、116の方がすでに名前が決まっているという順序がおかしな状態になっているが、まだ正式に命名されていない(画像2)。現時点では仮名が与えられており、一見すると冗談みたいだが、113番はウンウントリウム(ununtrium:Uut)だ。

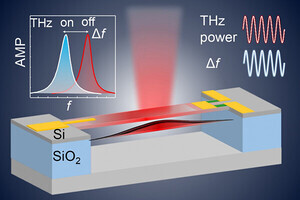

これまで森田 准主任研究員らは、仁科加速器研究センターの重イオン線形加速器「RILAC(ライラック)」(画像3・4)を用いて、原子番号30の亜鉛(質量数70の70Zn)を光速の10.27%(3078万8685.4366m/s)まで加速して、平均すると毎秒2.8×1012個の同原子をビームとして、標的とする厚さ0.5μmの原子番号83のビスマス(質量数209の209Bi)に照射して融合反応を引き起こさせ、2004年7月23日と2005年4月2日の2回、質量数278の278Uutの合成に成功してきた(画像5)。

|

|

|

画像3。理研 仁科加速器研究センターの重イオン線形加速器RILACの詳細図(提供:理化学研究所) |

画像4。RILACの機器の一部。手前に写っていないが18GHz ECR イオン源や可変周波数RFQなどの機器があり、5つ見えている濃い黄色の装置がRILAC加速タンク。半導体検出器などは画面奥の壁の向こうの部屋にある(提供:理化学研究所) |

なお、70Znをなぜ光速の10.27%まで加速するのかというのには、ちゃんと理由がある。加速器というと、光速の99%以上まで目一杯加速するようなイメージがあるので、性能的に低いからそれまでしか出せないのかというと、そうではない。狙ってこの速度にしているのだ。

原子核は原子番号分のプラスの素電荷を持っており、2つの原子核が近づくと、互いの核は電荷による静電反発力を感じるようになる。2つの核の融合を起こすには、ビームのエネルギーが静電反発力に打ち勝って、核の表面同士が接触するところまで近づく必要があるのだ。

よって、この速度より少しでも遅いと電気力で跳ね返されてしまう。しかし、ちょっとでも速いと威力が強すぎて原子核を壊してしまう。絶妙な速度コントロールが必要とされるのだ。

この2回の崩壊パターンは画像5のラインの通りだが、70Zn+209Biで目標とする元素を合成した後、直後に中性子1個が放出されて冷却、278Uutができあがる。

そして278Uut→質量数274のレントゲニウム(原子番号111:274Rg)→質量数270のマイトネリウム(原子番号109:270Mt)→質量数266のボーリウム(原子番号107:266Bh)→質量数262のドブニウム(原子番号105:262Db)と、α崩壊(陽子2個+中性子2個のヘリウム4を放出して、原子番号と中性指数が2つ減る、つまり質量数が4減る原子核の放射壊変の1つ)を4回起こして、最後にドブニウムがそれまでの質量数の半分程度の2つの原子核に「自発核分裂」を起こして終了していた。

なお、α崩壊で放出されるエネルギーや、各元素の寿命は若干差があるが、範囲内なので問題ない。また、自発核分裂後は、仁科加速器研究センターでは確認できないため、どんな原子核と原子核に分裂したかはわかっていない(ただし、後述するが、ドブニウムの自発核分裂以降は特にわからなくても問題ない)。

森田 准主任研究員らは、この2回の報告をもって、新元素の命名優先権の認定を行う、国際・純正化学連合(IUPAC:International Union of Pure and Applied Chemistry)と、国際純粋・応用物理連合(IUPAP:International Union of Pure and Applied Physics)が推薦する6名で構成された合同作業部会(JWP:Joint Working Party)に2006年と2007年に申請し、審議を受けた。

新元素の発見で命名優先権を得るために大きなポイントとなるのは、時期的な早さももちろん考慮されるが、それよりもその元素が崩壊連鎖を起こして「既知の原子核に到達すること」が重要だ。

要するに、素性の知れた原子核までたどり着くことで、遡って新元素のさまざまな要素がわかり、確かに新元素として存在する、ということがいえるようになるのである。

しかし当時は、262Db(ドブニウム)こそ既知の原子核なので問題はなかったのだが、3回目のα崩壊でできる266Bh(ボーリウム)が微妙だった。というのも、その時点では1例の報告しかなく、既知核として確定できないこと、そして理研による278Uut(113番)の観測数そのものも2回と少ないことも理由となって、認定されなかったのである。

さらにいうなら、262Dbは33%の確率で自発核分裂し、67%の確率でα崩壊するのだが、確率が低い方の自発核分裂が2連続してしまったことも、疑問符をもたれてしまったというわけだ(あくまでも確率論なので、33%の方が2連続ということももちろん可能性としてある)。

そこで森田 准主任研究員らは、外堀を埋めるべく、2008~2009年に266Bhを直接合成し、266Bhの既知核として確定させ、278Uutから262Dbまで続く連鎖崩壊をより確かなものとし、まず1つ目の問題点を解消した。そして、もう278Uutの3例目の合成成功を待ち続けたのである。

一方、278Uutの命名優先権を巡っては、非常に強力なライバルがおり、予断を許さない状況だ。露ドブナ研究所(フレロフ核反応研究所)と米ローレンス・リバモア研究所の共同研究グループである。

同共同研究グループは、質量数48のカルシウム(原子番号20:48Ca)のビームを、質量数234のアメリシウム(原子番号95:234Am)や質量数249のカリホルニウム(原子番号98:249Cf)に照射する「ホットフュージョン」という方式で合成するシステムを持つ。

ホットフュージョン方式は「超重元素」(原子番号93以降の超ウラン元素の内、104番ラザホージウム(Rf)以降のことを指し、超アクチノイド元素とも呼ぶ)を合成しやすいことから、117番の(仮称)ウンウンセプチウム(ununseptium:Uus)を合成。そこからα崩壊チェーンで115番(仮称)ウンウンペンチウム(ununpentium:Uup)、Uutという流れを見出し、113、115、117と発見を主張している(118番(仮称)ウンウンオクチウム(ununoctium:Uuo)も合成したと主張している)。

同チームの合成の詳細は、2つの別々の合成が重なったということが根拠だ。質量数249Bk+48Caで一度質量数297の人工元素を合成し、中性子が4個抜けて293Uus(117番)に。それ以降は、α崩壊を3回起こして、293Uus→質量数289のUup(115番)→質量数285のUut(113番)→質量数281のRgに到達、自発核分裂をしたという発見がまずひとつ。

そして、243Am+48Caによる質量数291の人工元素を合成して中性子が2個抜けて289Uupを合成。それ以降、α崩壊を2回起こし、289Uup→285Uut→281Rgという流れも確認され、この2つが一致することから、113も含めて115、そして117まで発見した、といっているわけである(画像6)。しかも、森田 准主任研究員らの発見よりも半年ほど早く報告されているのが強い点というわけだ。

|

|

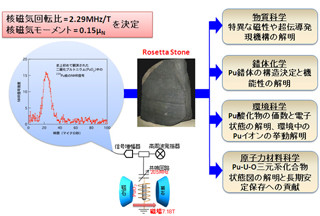

画像6。核図表の終端部分。ここら辺が、新元素や新しい同位体の発見の最前線。左の「209Bi+70Zn→n」は森田准主任研究員らの3例目。右の「243Am+48Ca→2n」と「249Bk+48Ca→4n」がライバルチームのもの。ライバルチームのものは既知の核種のゾーンに入っていない |

ただし、同共同チームの主張は大きな弱点も抱える。281Rgはレントゲニウムの同位体ではあるが、この質量数のRgは既知の原子核ではないのだ(中性子数の違いで、同じ原子番号=陽子数でも合計質量が異なるため、同じ原子だが同位体と呼ばれる幾種類もの核種がある)。既知の原子核につながっていないのである。

そのため、確からしさという点では、大きく森田 准主任研究員らの発見よりも劣っており、しかも今回大きく補完する3例目の発見があったことから、その点で命名優先権獲得でリードしている、というわけだ(画像6)。

その肝心の今回の3例目の発見だが、2012年8月12日に発見され、その期間に解析を担当していた中国人研究者がまだ作業に従事したばかりで不慣れだったため見落としがあり、約1週間後の8月16日になって、再検査で大学院生が発見したという。その時は、その大学院生は手が震えたという話で、離れた場所で別の作業をしていた森田 准主任研究員は連絡を受けて、やはり大変な状態だったそうである。

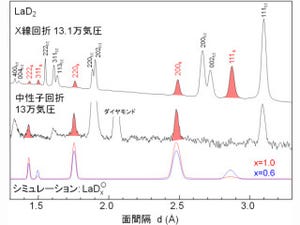

3回目の発見は、これまでの2回とは異なる崩壊経路をたどったことは冒頭で述べた通りだが、それはまず「α崩壊を6回起こした」という点だ。262Dbまでは一緒だが、ここから先が質量数258のローレンシウム(原子番号103:258Lr)→質量数254のメンデレビウム(原子番号101:254Md)に至ったのである。詳しくは以下の流れだ(画像7)。

278Uut(今回の3例目を加えて平均を取ると、278Uutの平均寿命は2ms)→0.0667ms後に1回目のα崩壊で11.82±0.06MeV(PSD)のエネルギーを放出

274Rg(レントゲニウム)→9.97ms後に2回目のα崩壊で10.65±0.06Mev(PSD)を放出

270Mt(マイトネリウム)→444ms後に3回目のα崩壊で10.26±0.07Mev2.67+7.64(PSD+SSD)を放出

266Bh(ボーリウム)→5.26s後に4回目のα崩壊で9.39±0.06Mev(PSD)を放出

262Db→126s後に5回目のα崩壊で8.63±0.06Mev(PSD)を放出

258Lr→3.78s後に6回目のα崩壊で8.66±0.06MeV(PSD)を放出

さらに詳しくいうと、この後も連鎖崩壊は続く(画像6の左下)。ただしMdはα崩壊を絶対にしない特性のため、次に起きるのは「β+崩壊」(陽電子崩壊とも呼ばれる現象で、陽子が陽電子(β粒子)と電子ニュートリノを放出して中性子になり、質量数はそのままで原子番号が1つ小さい元素に変化する)をし、質量数254のフェルミウム(原子番号100の254Fm)に変化、ここでもう1回α崩壊して、質量数250のCfになったというわけである。

ここまで既知の核種につながればまずOKといえ、格闘技に例えるなら、ノックアウト寸前まで追い込んでいたところに最後に必殺ブローを叩き込んだ、という具合のようだ。

しかし、実はこの3回目も弱点がないわけではない。データそのものに問題があるのではなく、発見された日時が、タイミング的に微妙だったのだ。現在、前述したJWPによる審議が進行中だが、一応の締め切りが5月。その段階では過去の2例のままで、266Bhの確認数を増やした段階での申請だったため、外堀を埋めたとはいえ、前回から決定的な証拠が増えたわけではないままの申請だったのだ。

ただし、3例目の報告は100%次回の扱い(もちろん、今回命名優先権が他の研究チームの手に渡らなかったら、だが)になるわけではない。IUPACとIUPAPのJWPによる審議は不定期に数年ごとに行われ(データが貯まってきた、となったら開催される模様)、半年から1年ぐらいかかるそうだが、現在まだ審議中なので、その間なら新しいデータも考慮してもらえる可能性が高いとする。

よって、論文掲載の解禁日の9月27日に、改めて3例目を発見した、ということを森田 准主任研究員は報告するという。もっとも、JWPも人のやることなので、科学者に限ってそのようなことはないと信じたいが、嫌な見方だが、もしかしたら「日本人に命名権を与えたくない」という、欧米人のアジア蔑視などがないとはいい切れないし、厳密に「締め切りを過ぎている」としてはね除けられてしまう可能性もある。

そのため、3例目は強力な証拠なのは間違いないのだが、100%扱われるかどうかは申請してみないとわからないという状況で、「日本が113番元素の命名優先権を獲得!」と断定できないのである。現状、「大きくリード」、「大手」といった、証拠のそろい方から理性的に判断して、(多少なりとも日本人としてのえこひいきはあるかも知れないが)森田准主任研究員らの発見の方が他の研究チームよりも有利、という状況なのである(競合研究チームの最後の281Rg(レントゲニウム)が既知の核種としてデータがそろう、ということはまずあり得ないという)。

よって、会見に列席した理研の理事長の野依良治博士や、仁科加速器研究センターのセンター長の延與秀人博士らも、「元素周期表113番の席に日本発の名前が刻まれる日が必ず来ると信じている」や、「日本にちなんだ名前の元素が周期表に載る千載一遇のチャンス」としているのだ。

2011年3月11の東日本大震災以降も、東京大学のように膨大な電力を必要とする実験を節電のためにすべて中止する研究機関も多かったが、113番が日本にちなんだ元素名になることは、理科教育の面からもすばらしいことだし、日本を照らす明るい話題になることは間違いないので、野依理事長の判断で、理研の他の研究も中断する中、この113番元素の合成だけは続けたという。

よって、森田准主任研究員は、発表論文でも、震災で被害を受けたすべての人たちに対し、謝辞を述べたということだ。また、森田准主任研究員は20年におよぶ113番元素合成に人生をかけてきた研究者で、ずっと支えてくれた奥方が実は4年前に他界しており、彼女にも感謝の気持ちを捧げたい、としている。

なお、113番元素の命名優先権を獲得した場合、理研のルールとして、森田准主任研究員にその名誉が与えられるという。森田准主任研究員は、周囲からは「ジャポニウム」といわれているが、個人的には「ニシナニウム」もいいという。ルールとして、地名か過去の偉大な科学者、ということで、「ニッポニウム」などもあるのだが、実は紆余曲折を経て幻となった名前なので、使えないそうである(略号のNpはネプツニウムに使われてしまっているのもある)。

余談だが、20世紀初頭に活躍した日本人科学者の故・小川正孝博士が、43番元素を一時は発見したとされ、「ニッポニウム(Np)」と幻の名前が与えられたことがあったが、これは間違いであったことがわかり、75番レニウム(Re)がそうであったとされている。結局43番は人工合成されてテクネチウムとされ、75番もレニウムとなってしまっていたことから、ニッポニウムは幻となってしまったのだ。

続いては、理研の元素の人工合成が可能な線形加速器RILACなどの設備に関してもう少し詳しい説明をしよう(翌9月26日には理研和光研究所の仁科加速器研究センター報道機関向け設備公開も行われており、それはまた後ほどレポート記事を掲載する予定)。

仁科加速器研究センターは理論研究部門、素粒子物性研究部門、RIBF(ビームファクトリー)研究部門の3部門があり、前2部門が理論研究部門、RIBF研究部門が重イオン加速器などにより観察を行っている部門というわけだ。なお、センター名の「仁科」とは、世界的にも有名で、日本で初めてサイクロトロンを建設し、日本の原子核物理学や核化学、放射線生物学のパイオニアといわれる仁科芳雄博士(理研4代目所長でもある)から取られている。

今回の実験に使われているRILAC(画像3・4)は、比較的小型(専有面積の少ない)施設だ。ECRイオン源から引き出した入射ビームは、可変周波数RFQとRILAC加速タンクで加速させ、CSM加速タンクを通過後、最終的に光速の10.27%で標的に照射される仕組みだ。

核融合に成功して合成した超重元素は、森田准主任研究員が独創的なアイディアで開発した気体重点型反跳核分離装置「GARIS」(画像8)で入射ビームやバックグラウンドとなる粒子から分離し、半導体検出器で検出するのである。

前述したように、毎秒2.8×1012個の70Zn(亜鉛)を光速の10.27%(3078万8685.4366m/s)で標的の209Bi(ビスマス)にビームとして叩きつけるわけだが、これだけのビームの照射は非常に強烈なため、70Znとの衝突で発生する熱が209Biを溶かしてしまう。そこで、直径30cmの円盤に209Biを取り付けて、毎分3000~4000回転で高速回転させて空冷しながら実験を行っているというわけだ(画像9)。

|

|

|

画像8。GARISの詳細図。1980年代後半、森田准主任研究員が設計し、当時は「こんなので大丈夫か?」と疑問視されたそうだが、アイディアが認められ、1988年6月に完成 |

画像9。ターゲットの209Biの円盤。縦に取り付けられ、毎分3000~4000回転して、空冷しながらビームを受け止める(提供:理化学研究所) |

森田准主任研究員らは、今回の3例目の発見までどれぐらいの時間を費やしたかというと、2003年9月5日の実験開始から、照射日数は通算553日(照射している時間の合計であり、準備や点検などは含まない)、照射した70Znの送料は1.35×1020個(1350京個、重さにして15.8mg)を費やした(画像10)。

照射時間にして、最初の約80日で1例目、次の約30日で2例目が見つかったので、3例目もそれほどかからないと思われたが、結局は400日以上、実際の年数にして7年以上かかってしまい、その間、「条件を変えた方がいいのではないか?」ということを周囲からもいわれ、自分でも悩んだそうだが、そこが森田准主任研究員はなかなか大変だったという。

ただし、同じ条件で2例出ているので、変えなければ絶対に3例目も出るという確信はあったそうだ。こうした実験では、条件を変えてしまうことは非常によくないが、結果が出ないとつい焦ってしまうところがある。そこをぐっとこらえた結果、今回の「ゴールデンイベント」を確認したというわけである(実際には、検出器は80%までしか捕らえられないので、残り20%の中に含まれてしまっている可能性があり、もっと発生しているのかも知れないという)。

この確率の低さは、元素合成の絶対的な難しさのためであり、確率を上げるにはビーム強度を10倍にし、それに耐え得るターゲットを開発することができれば、500日強で3例の発見を、50日強で3例発見できるようになるという。ビーム強度が重要なわけだが、今でもターゲットの熱処理の問題が大変なわけで、単純にビーム強度を上げればいい、というわけではないようだ。

現在、理研はフレロフ核反応研究所のグループと並んで、超重元素探索の研究分野を牽引する立場にある(独・重イオン研究所GSIも強力なライバルチームだが、近々機器のアップグレードのため、5年以上もの設備の長期間にわたる可動停止になるという)。よって、今後は未報告である119番以上の新元素の探索に挑戦するとしている。

ただし、フレロフ核反応研究所は前述したように104番以降のアクチノイド標的に48Caを照射するホットフュージョンと呼ばれる方式を採っており、119番以降の元素を合成するのに有利な方式を採用し、実は超重元素を合成させやすい。ただし、ホットフュージョンはα崩壊チェーンが中性子過剰な側に突っ込みやすいため、今回、競争しているライバル共同チームの結果のように、既知核へは到達しないという大きな弱点を持つ(既知核のゾーンを増やしていくという、わずかずつ外堀を埋める作業が必要になると予想される)。

それに対して理研のシステムは208Pb(質量数208の原子番号82・鉛の安定同位体)や209Bi(ビスマス)などに対し相手方となるビームを照射する方式は、コールドフュージョンと呼ばれる。標的とビームの元素の質量数の差があるために融合阻害の度合いも大きいという弱点があるが、核分裂との競合回数が少なく、中性子欠損の大きい核が合成されることから既知核へ連結することが多いというメリットがある。

ただし、119番元素以降はコールドフュージョンではもう無理なことから、理研でも現在アップグレードの準備を進めており、ホットフュージョン方式も採用(切り替えられる)、より性能をアップさせたGARIS-IIなどもすでに用意している(113番の実験が済むまでは、条件を変えたくないことや時間の問題もあり、まだ新規システムの稼働は行われない方向)。

119番以降は世界でも合成例がなく、それを可能とする設備も非常に限られていることから、もしかしたらこの後は日本系の名前が続く可能性だってあり得る。とはいってもライバルも強力なので、そう簡単にはいかないだろうが、「命名に困ってしまう」ぐらいの今後の活躍をぜひ期待したい。