「数日間の誤差で地震を予知できるようになった」、と電気通信大学(電通大)名誉教授の早川正士氏(図1)は語る。これまで、現在の科学では地震の予知はできない、という通説が長い間信じられてきた。従来の説は、地震学者が集まっている文部省(当時)の測地学審議会は、地殻変動測定(地震測定)では地震予知は不可能である、とする報告書を1998年に出していたからだ、と早川氏はその背景を説明する。権威者が発言するとそれが通説になってしまう、と皮肉っている。

これまでの地震学者からは「今後30年以内にM7クラスの地震が関東にやってくる」という程度の意味のないメッセージしか出てこなかった。地震予知は長くても1~2週間以内という短期的な予知ではなければ社会的に意味がない。これまでプレートテクトニクス論というニュートン力学だけで説明するには無理があった。ニュートン力学に電磁気学、あるいは量子力学でもいい、別の考え方を持ってくれば予知はできないことはない。昔から地震とナマズの関係は経験的に知られていたが、学問的には誰も研究してこなかった。

1995年の阪神・淡路大震災の前から地震予知を研究してきた早川氏は、電磁気学を利用すれば地震予知ができる、というのである。そのメカニズムを同氏は、プラスチックの下敷きに例えて、「下敷きを折り曲げていくと、メキメキと音がして、最終的にはパキンと折れてしまう。地震の予知はそのメキメキという音に相当する物理量を測ればできる」と説明する。コンクリートや壁などの建造物が機械的に壊れ始める時に音波あるいは超音波を出す(アコースティックエミッションという)ためにその音を拾うことは現実に建築構造物の検査に使われている。早川氏の手法は、これとよく似ている。ただし、検出する物理量は音波ではなく、電磁波である。

地下からの超低周波の電磁波を測る

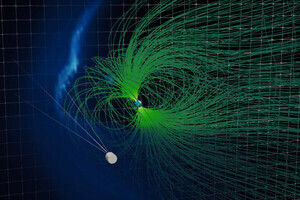

彼の提案してきた手法は2つある。1つは地下のプレートの歪みによって震源地付近の圧力が上昇するため圧電効果や摩擦電気によって電荷が発生するが、その電荷のミクロな放電によって電磁波を発生するため、そこから出てくる電磁波そのものを測定する。ただし、電磁波の周波数が高ければ地中内で吸収されるため観測できないが、1Hz以下の超低周波となると観測できるというのである。このため大地震の前兆として、この超低周波の電磁波放射を観測することで地震を予知できるという訳である。

早川氏によれば、1989年のサンフランシスコ大地震*の時も1993年のグアム地震の時も超低周波信号を前兆として観測した。このためには、電磁波放射の中でも0.01Hz(周期100秒)程度の低い周波数成分を取り出す技術を使う。通常、地上における電磁波の観測で拾う磁力計からの信号には、

- 超高層(磁気圏や電離圏)における地磁気変動の影響

- 人間の活動から磁気の影響

- その他

があると考えられる。

周期100秒程度の磁力変動に注目して固有値解析したところ、(1)は地磁気活動度指数ときれいな相関を示し、(2)は24時間の周期性を持って昼間が大きく夜間は小さいという人間の活動に対応する結果が得られたとしている。このため、地磁気の影響は(3)のその他、ということになる。

*1906年のサンフランシスコの大地震と混同しやすいためロマ・プリエータ地震と呼ばれている。ロマ・プリエータはサンノゼの南の山近くを震源としたことから、そう呼ばれる

この第3の極めて微弱な信号に注目し、その固有値の経時変化を記録する。1989年のサンフランシスコ大地震では、地震が起きる10日ほど前から磁界の振幅(10~20nT/√Hz程度と小さい。nTはナノテスラは磁束密度の単位)が増え始めるが1週間ほど前から下がっていき、5nT/√Hz以下程度になった所に大地震が発生し、その値は60nT/√Hz程度に跳ね上がった。地震の直前に跳ね上がるのは、嵐の前に静けさになるからだそうだ。地震が起きると元の値に減衰していく。

この方法は、震源地の近くにいなければ観測できない、という欠点がある。このためこの手法を使った同氏のデータの数はさほど多くはない。精度を上げるためには、観測地点を多数設ける必要がある。しかし、大学の研究者としてそれほど多くの予算を使える訳ではないため、観測地点の拡大には限界がある。