神戸市とメディカロイドは6月3日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の再拡大に備えた取り組みとして、「自動PCR検査ロボットシステム」等の開発・社会実装で協力していくことを発表した。医療従事者への感染リスク/作業負担の低減や、PCR検査件数の拡充などが期待できるという。神戸市内の施設で10月より運用を開始する予定だ。

PCR検査の拡充を妨げていた2つの要因

今回、メディカロイドが開発するのは、以下の3つのロボットシステム。神戸市は、社会実装に向けた病院・宿泊療養施設等との調整や、開発に対する財政支援などを行う。

- 検体採取ロボットシステム

- 自動PCR検査ロボットシステム

- 見守り・ケアネットワークシステム

COVID-19は2020年6月の現在、日本国内ではある程度落ち着いてきており、緊急事態宣言も解除されたところであるが、再度の感染拡大に備え、油断できない状況が続いている。今後、感染の拡大を抑えるには、その兆しを早期に把握する必要があり、そのために重要と考えられているのが、十分なPCR検査体制の確保だ。

神戸市のPCR検査では、医療機関で検体を採取し、環境保健研究所等で検査を行う体制がとられている。しかし、検体を扱う際には、従事者が感染してしまうリスクがあるほか、検査装置の扱いには高度な技術が必要で、人材の確保が難しい。こういった課題から、すぐに人員を増やして検査を拡充することは困難だった。

この問題を解決すると期待されているのがロボットだ。まず、遠隔操作によりロボットが検体の採取を行うことで、医療従事者の安全を確保。さらに、PCR検査の手作業もロボットで自動化し、検査能力を拡大する。現在、神戸市の検査能力は462検体/日だが、ロボットの導入により、「何倍もの検査が可能になる」(久元喜造市長)という。

またCOVID-19では、患者との接触による感染リスクも大きな課題の1つだ。これに対しては、コミュニケーション機器を備えた移動型ロボットを導入。食事・薬の搬送や、検温等を行うことで、医療従事者の安全を確保し、さらに負担も軽減させることを狙う。

川重のロボット技術と遠隔技術を活用

メディカロイドは、川崎重工の双腕型ロボット「duAro2」をコアとして、これら3つのロボットシステムを開発する。duAro2は人間のような双腕を備えており、人間の作業を代替しやすい。もともと、人間との協働を想定した産業用ロボットのため、安全性が高く、病院のように周囲に人間が多い環境でも問題なく稼働が可能だ。

1. 検体採取ロボットシステム

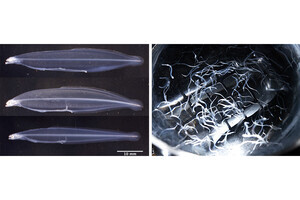

検体採取は、綿棒を鼻の奥深くに入れる必要があるのだが、患者がくしゃみをしやすく、その際に感染するリスクがある。ここにduAro2を導入し、医師が遠隔操作でコミュニケーションをとりながら検体を採取する方法にすれば、患者から完全に隔離され、感染を確実に防ぐことができる。

川重は産業用ロボットにおいて、遠隔協調技術「Successor」を実用化しており、これを医療向けに活用した。綿棒を入れたときの感覚は手元のコントローラにフィードバックされ、実際に近い感覚で操作が可能。手術支援ロボットに比べると操作はかなり簡単で、30分程度のトレーニングで使えるようになるという。

ただ、この作業には医療機器としての薬事承認が必要となるため、10月の運用開始の時点では、まず第1段階として、薬事承認が不要な唾液検体採取の実現を目指す。鼻腔検体採取は、第2段階として、薬事承認後に実施する予定だ。

2. 自動PCR検査ロボットシステム

PCR検査ではまず不活化処理を行うが、これを手作業で行っていたため、感染するリスクがあった。その次の核酸抽出や遺伝子増幅などはそれぞれ専用の装置があるものの、前後の工程で人手が必要となっていた。これらをロボットで自動化すれば、感染リスクを無くし、人為的ミスも抑えられる。

またロボットを導入しておけば、少人数による24時間体制の運用も可能になる。感染が拡大したときには、検査数を増やす手段として有効だろう。

3. 見守り・ケアネットワークシステム

軽度の感染者に対しては、病室への食事や薬の搬送をロボットが行うことで、看護師への感染リスクを低減する。看護師はナースステーションにいながら、遠隔で問診等のサポートも行えるため、平時においても、人手不足を補う手段になると期待される。

このロボットは病院内を移動する必要があるため、自走式ロボット「TRanbo」にduAro2を搭載したものを使用する。システムはネットワークに接続され、データを連携。画像等のログを保存して管理することも可能だ。

メディカロイドの橋本康彦代表取締役社長は、今回のロボットシステムについて、「商品というより社会貢献として考えている」とコメント。まず神戸市で導入し、その後のマーケットとしては世界も想定するものの、「結果的に販売数量が少なければ、それはそれで良いこと。販売数量は目標としていない」との考えを示した。