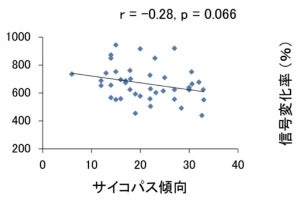

立正大学は9月17日、「囚人のジレンマ」と呼ばれる社会的ジレンマの基礎的なモデルを用いた研究結果として、そもそもゲームに参加しない(逃げる)という行動を導入すると、「やり返す」という行動を使わなくても協力社会を維持できることが示されたとの研究成果を発表した。

同成果は、同大 経営学部の山本仁志 教授、創価大学 経営学部の岡田勇 准教授、芝浦工業大学の武藤正義 准教授、芝浦工業大学 大学院生の田口拓哉氏らによるもの。詳細は米国物理学会発刊の国際学術誌「Physical Review E」に掲載された。

社会的ジレンマは、相互に協力したほうが望ましいと期待されるが、協力せずに個人にとっての最適な解を選択した方が得をするため相互協力の実現が難しい状況を指し示すもので、経済学や政治学、行動心理学や生物学など、幅広い分野で研究されてきた。

今回、研究グループは、囚人のジレンマにそもそもゲームに参加しないという新たな行動を導入した際にどのような戦略が生き残り協力社会を実現するのか、ということについて分析を実地。これまでの研究では単純な戦略の組み合わせしか分析できていなかったものの、研究チームはエージェントシミュレーションを採用したほか、、複雑なシミュレーション結果の可視化手法を開発することで約2万の戦略が共存する環境で適応的な戦略を分析することに成功したという。

その結果、将棋のように交互に手を出す逐次手番ゲームにおいては「裏切られたら逃げ、相手が逃げたら協力する」という戦略が支配的になり協力社会が実現することがわかったほか、ジャンケンのように同時に手を出す同時手番ゲームの場合は「搾取したり搾取されたりした時には裏切り、そうでない時には協力に転ずる」という戦略が支配的になることがわかったとする。

いずれの戦略も互いに協力しあっている時には協力し続けるため基本的に協力社会を維持することができるが、協力関係が壊れたときに関係を修復する過程に大きな違いが見られると研究チームは指摘。また山本教授は、「逃げるという行動が可能であれば『やり返す』という行動を使わなくても協力社会を維持できることが示されたことは協力の進化に関する研究を押し広げる可能性がある」とコメントしている。