ガートナー ジャパンは7月29日、国内企業におけるデジタル・ワークプレースのセキュリティ対策の状況に関する調査結果を発表した。これによると、過半数の企業はデジタル・ワークプレースのセキュリティ 対策に何が必要かをいまだ把握できていないという。

ガートナーはデジタル・ワークプレースを「ビジネス成果の向上のために既存および最新のテクノロジを活用することで、従業員のエンゲージメントを高め、より直感的に働くことのできる環境を目指すビジネス戦略」と定義している。

昨今、国内で働き方改革として注目されてきた領域は、リモートワークや在宅ワークなど、場所や時間に制限されることなく働くことのできる環境の構築、もしくは長時間労働の是正を議論の主体としている一方で、デジタル・ワークプレースの意味するところはそれよりも広く、新たな技術の導入やコンシューマーテクノロジの応用などにより従業員の就業意欲を高め、創造性と俊敏性の向上を目指すことまでを範囲としている。

例えばクラウド、モバイル、ソーシャル、アナリティクスに関連するテクノロジやコンセプトは、デジタル・ワークプレースを支える重要なインフラストラクチャとなる。

同社が2月に国内企業を対象に実施したユーザー調査の結果、全体の52.2%がデジタル・ワークプレースのセキュリティ対策に何が必要かをいまだ把握できていないという現状が明らかになった。「どのようなセキュリティ対策が必要なのか分からない」と答えた企業は42.3%であり、「十分なセキュリティが確保できないため採用を進められない」と答えた企業も9.9%となった。

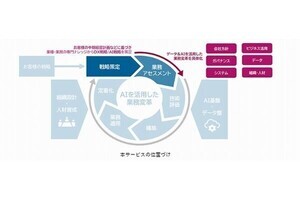

セキュリティと利便性のジレンマを解消するために、デジタル・ワークプレースのセキュリティにおいては「セキュリティの方向性」「セキュリティの前提」「セキュリティのルール」「セキュリティのツール」の4つの点から対策を進めていく必要があるとしている。

セキュリティの方向性では、従来のセキュリティの考え方は不安を払拭するためにセキュリティを強化するか、利便性を重視してセキュリティを諦めるというものだったが、デジタル・ワークプレースでは不安への対応ではなくリスクへの対応として、可能な限りリスクを小さくして自社が許容できる範囲の枠の中に収める、という考えに基づき、セキュリティのリスクをどのようにすれば小さくできるかという観点から、セキュリティ対策の議論を進めることが必要だという。

セキュリティの前提に関しては従来のワークプレースは「持ち出さない、接続しない、アクセスしない」という前提の上にあり、そもそも働き方の自由度や柔軟性が制限されている。デジタル・ワークプレースでは「外でも使う、ネットワークにつながる、いつでもどこでも見られる/触れる」ことが前提となり、セキュリティ担当者は従来のルールを適用するのではなく、デジタル・ワークプレースという新しい環境を前提とした新しいセキュリティのルールを策定すべきだとしている。

セキュリティのルールについては、従来のセキュリティルールの特徴の1つは禁止するセキュリティである一方、デジタル・ワークプレースのセキュリティは、ユーザーが自由かつ柔軟に働けるよう許可することからスタートする。そして、従来のセキュリティルールのもう1つの特徴は、一度決めたルールをそのまま使い続けているという点だが、デジタル化が進むことで、セキュリティのリスクだけでなくユーザーの利用状況も刻々と変化するため、デジタル・ワークプレースのセキュリティにおいてはユーザーの利用状況やセキュリティ上の脅威の変化に応じてルールを変更し、最適なセキュリティ強度に調整していくという新たなアプローチが必要だとしている。

セキュリティのツールでは、従来のワークプレースのセキュリティで用いられるツールは防御を主体としたものが多く、一度設定したらその後は機能し続けることから、ある意味そのまま放置しておくこともできるが、デジタル・ワークプレースのセキュリティでは、ユーザーの利用を許可し、利用状況を見続け、必要に応じてセキュリティ設定を変更する運用が求められる。そのため、活用するツールも利便性の確保、セキュリティの確保、継続的なモニタリングの実施、という3つの機能をカバーできるものが求められるという。