ネット証券は、少ない資金で投資を始められるサービスも揃っており、株の初心者に人気。

店舗型証券会社に比べて、手数料が割安なのも魅力です。

しかしどの証券会社を選べばいいのか迷う人も多いのではないでしょうか。

自分の投資スタイルに合わせて証券会社を選ばなければ、手数料(コスト)が割高になったり、買いたい株や投資信託が買えず後悔することになるかもしれません。

NISA口座で運用するかどうかでも、手数料サービスは大きく違ってきます。

この記事では、自分にピッタリの証券会社を探すため、比較するべきポイントごとにオススメのネット証券を紹介します。

あなたが株の初心者でも、自分の投資スタイルに合わせたネット証券が、すぐに見つかりますよ。

証券会社は手数料、取扱商品、情報コンテンツで比較

どの証券会社を選ぶかで、株式投資での収益も変わってきます。

というのも、最もわかりやすく収益に直結するのは手数料。

手数料が高ければ、収益を上げても実際に手に入る利益が減ってしまうということにもなりかねません。

とはいえ、手数料だけで証券会社を選べばいいというわけではないのが難しいところ。

証券会社によって取り扱っている商品やサービスがさまざまですから、自分が投資したい商品(株、投資信託、債券など)を取引できる証券会社を選ぶ必要があります。

また、株の初心者であれば、専門家の意見を参考にしたい場面も多いはず。

ネット証券では個別に担当者がついてくれるわけではないので、銘柄選びの参考になる情報が充実しているかどうかも重要です。

証券会社を選ぶときのポイントをまとめると次のようになります。

- 手数料

- 取扱商品

- 情報コンテンツの充実ぶり

このように、証券会社は複数の項目で比較して選ばないといけません。

では、これから複数の証券会社について、実際に比較していきましょう。

証券会社の手数料を比較!自分の投資スタイルで証券会社を選ぼう

手数料は約定(取引)金額によって変わります。

そのため、単純に手数料の安い高いを比較するだけではなく、自分がどんな取引をするかを考えた上で、証券会社を選ぶ必要があります。

NISA口座なら手数料無料にしている証券会社もありますし、一日に何度も取引をするデイトレーダー向けに料金を1日定額制サービスを実施しているところも。

次から詳しく見ていきます。

ネット証券7社の手数料を比較!

人気のネット証券7社をピックアップして、約定金額100万円までの手数料を比較してみました。

| 証券会社 | 1回の約定代金:手数料(税込) |

|---|---|

| SBI証券 | 無料※1 |

| 楽天証券(ゼロコース) | 無料※2 |

| マネックス証券 | ~5万円:55円 ~10万円:99円 ~20万円:115円 ~50万円:275円 ~100万円:535円 |

| 松井証券 | ~50万円:0円 ~100万円:1,100円 (1回毎の手数料設定はなし、1日の定額制のみ) |

| SBIネオトレード証券 | ~5万円:50円 ~10万円:88円 ~20万円:100円 ~50万円:198円 ~100万円:374円 |

| SMBC日興証券 |

~10万円:137円 ~20万円:198円 ~50万円:440円 ~100万円:880円 |

| DMM 株 |

~5万円:55円 ~10万円:88円 ~20万円:106円 ~50万円:198円 ~100万円:374円 |

少額投資におすすめなのは松井証券。50万円までの取引が無料です。

SBIネオトレード証券やDMM 株は、全体的に手数料が安く、どんな取引をする人にも向いていると言えます。

【DMM 株の評判】メリット・デメリットや米国株についても解説の記事ではより詳しくDMM 株について解説しています。是非ご覧ください。

店舗型証券会社の手数料を比較!やっぱりネット証券より高い

ネット証券に比べて手数料が高いと言われる店舗型証券の手数料はどうなっているのでしょうか。

今回はいわゆる総合コース(担当者がつく)とダイレクトコース(担当者がつかない)、それぞれのネット取引手数料をまとめました。

| 証券会社 | ネット注文での1回の約定代金(100万円まで):手数料(税込) |

|---|---|

| 野村證券 店頭 |

~20万円:2,860円 50万円:1.4300% 50万円超:70万円以下:1.1000% + 1,650円 70万円超 100万円以下:0.9460% + 2,728円 |

| 野村證券(オンライン専用支店) お電話でのお取引 |

~20万円:1,991円 ~30万円:2,619円 ~40万円:3,562円 ~50万円:4,505円 ~70万円:5,867円 ~100万円:7,648円 |

野村證券(オンライン専用支店) オンラインサービス |

~10万円:152円 ~30万円:330円 ~50万円:524円 ~100万円:1,048円 |

| 大和証券 ダイワ・コンサルティングコース(お店) |

最低手数料:2,750円 ~50万円:6,325円 ~100万円:12,650円 |

| 大和証券 ダイワ・ダイレクトコース(オンライントレード) |

最低手数料:1,100円 ~50万円:1,897円 ~100万円:3,795円 |

| みずほ証券 ダイレクトコース(コールセンター取引) |

最低手数料:2,750円 ~100万円:約定代金×0.92400% |

| みずほ証券 ダイレクトコース(インターネット取引) |

最低手数料:1,045円 ~100万円:約定代金×0.34650% |

ネット証券に比べてかなり高い料金設定になっていますね。そのかわり、ネット証券と同様、担当者に投資の相談をしたりコンサルティングサービスを受けることはできません。

どちらを優先するか、検討して証券会社を選ぶのがいいでしょう。

デイトレするなら定額制料金と信用取引手数料をチェック

1日に何度も取引を繰り返すデイトレーダーは、定額制の料金体系をチェックする必要があります。

定額制というのは、取引1回ごとに手数料がかかるのではなく、1日の約定代金の合計額で手数料が決まる仕組み。

デイトレーダーは信用取引※を利用することも多いので、信用取引の手数料も一緒にまとめてみました。

信用取引とは

証券会社に担保を差し出してお金や株を借り、手持ち資金以上の取引ができる取引です。

手数料の他にお金を借りた場合は金利、株を借りた場合は貸株料が費用として発生します。利益が大きくなりますが、損失も大きくなる可能性も高くなります。

| 証券会社 | 通常取引 1日の約定代金(100万円まで):手数料(税込) |

信用取引 1日の約定代金(100万円まで):手数料(税込) |

|---|---|---|

| SBI証券(アクティブプラン) | 無料(0円) | 無料(0円) |

| 楽天証券(いちにち定額コース) | 無料(0円) | 無料(0円) |

| マネックス証券 | ~100万円:550円 | 10万円以下:99円 10万円超 20万円以下:148円 20万円超 50万円以下:198円 50万円超~:385円 |

| 松井証券 | ~50万円:無料(0円) ~100万円:1,100円 |

「一日信用取引」の場合、売買手数料は一切無料です。 |

| SBIネオトレード証券 | ~100万円:無料(0円) | 無料(0円) |

SBIネオトレード証券についてはSBIネオトレード証券の評判は?手数料が安いと好評です!の記事でさらに詳しく解説しています。

証券会社のサービスの比較については、「【徹底比較】証券会社のおすすめランキング」を参考にしてください。

投資信託を扱わない会社もある!ネット証券6社の取扱商品比較

次に証券会社の取扱商品について見ていきましょう。

証券会社が取り扱っている商品には、以下のようなものがあります。

- 国内株式

- 単元未満株

- 外国株式

- 投資信託

- 国内債券

- 外国債券

どの証券会社でも同じ商品を扱っているわけではありません。

証券会社によっては投資信託が購入できなかったり、東証の上場銘柄しか買えなかったりします。

外国株についても、9カ国扱っているSBI証券から、米国株のみのauカブコム証券や松井証券までさまざま。

自分が取引したい商品がある証券会社を選ぶのは大切です。

外国株が豊富なのはSBI!米国株の取扱銘柄数ならマネックス証券

次に、各証券会社の取扱商品についてまとめました。(2022年11月現在)

| 証券会社 | 外国株式 | 投資信託 | 単元未満株購入 |

|---|---|---|---|

| SBI証券 | 米国 中国 韓国 ロシア ベトナム シンガポール タイ マレーシア インドネシア |

○ | ○(S株) |

| 楽天証券 | 米国 中国 シンガポール タイ マレーシア インドネシア |

○ | ○(かぶミニ) |

| マネックス証券 | 米国 中国 |

○ | ○(ワン株) |

| 松井証券 | 米国 | ○ | 取扱なし |

| SBIネオトレード | 米国 | ○ | 取扱なし |

| DMM 株 | 米国 | 取扱なし | ○ |

おおよそ、どの会社でも投資信託は取り扱っていますが、一方で単元未満株の取り扱いについてはまちまち。

様々な国の外国株式が買えるのはSBI証券で、9カ国の株式に投資可能です。

一方、マネックス証券は米国と中国の2カ国のみの取り扱い。ただし購入できる米国株の種類は約5,300銘柄、中国株は約2,600銘柄と外国株式の取引銘柄数はトップクラスです。

| マネックス証券 | SBI証券 | 楽天証券 | DMM 株 | |

|---|---|---|---|---|

| 取扱銘柄数 | 約5,300銘柄 | 約5,900銘柄 | 約5,200銘柄 | 約2,500銘柄 |

また、マネックス証券は外国株の購入方法が簡単なのも特徴。

マネックス証券については特集ページマネックス証券の評判・口コミまとめ!口座開設前に知っておこうをご覧ください。

少額から株式投資に挑戦したい人には、単元未満株購入ができるかもポイント。

初心者には嬉しい!投資家向け情報コンテンツが豊富な楽天証券

次のような情報コンテンツの充実ぶりも比較対象になります。

- 証券会社専属のアナリストなどによるレポートやコラム

- モーニングスター(株式新聞)や東洋経済新聞社(会社四季報)などの外部の情報提供元からのニュース

ネット証券だと担当者に相談することはできませんが、代わりに専属のアナリストによるレポートなどが用意されています。

また、株に関するニュースを提供する証券会社も。

無料で閲覧できるコンテンツはそれぞれ違うので、重要な比較ポイントです。

次からいくつか紹介します。

楽天証券とマネックス証券は、四季報速報が無料で読める!

株取引をする人に必須の情報源である「会社四季報」。

会社四季報は1冊約2,000円しますが、無料で閲覧できるようにしている証券会社もあるのです。

さらに、SBI証券や楽天証券、マネックス証券では、通常の会社四季報に加えて、四季報速報(四季報先取り情報)も顧客に無料で提供しています。

【楽天証券】評判・口コミで高評価!その理由と口座開設のやり方を解説でさらに詳細に楽天証券について解説しています。

四季報速報では、四季報発売前に情報がチェックできて便利。

四季報の公式WEBサイトから、四季報速報が読める「ベーシックプラン」を申し込むと1ヶ月1,080円かかりますので、無料になるのはうれしいですね。

他にも各社でどんな情報が手に入るのか、無料のものをまとめてみました(2019年6月現在)。

| 証券会社 | 情報提供元 |

|---|---|

| SBI証券 | トムソンロイター、フィスコ、モーニングスター、会社四季報 |

| 楽天証券 | トムソンロイター、フィスコ、モーニングスター、会社四季報、四季報速報 |

| マネックス証券 | フィスコ、モーニングスター、会社四季報、四季報速報、日経QUICKニュース |

| 松井証券 | フィスコ、会社四季報、日経225手口情報 | 岡三オンライン証券 | トムソンロイター、時事通信 |

松井証券では投資判断に役立つ情報や分析機能が集約された「マーケットラボ」というツールを無料で利用できます。

最新の株価情報やニュースはもちろん、四季報や企業情報、売買動向、業績予想、信用情報、優待情報などが詳細に見られてとっても便利。

松井証券に口座を作るとオトクですよ。

取引ツールやIPOの抽選方法も視野に入れよう

取引画面の見やすさや、銘柄検索や分析ツールも証券会社選びのポイント。

ツールの使い勝手には好みもありますから、いくつかの証券会社に口座を作ってみて、試しに使ってみるのも1つの手でしょう。

ツールには、無料で使えるツールや、条件付きで無料になるツールなどがあるので、その点もよく調べておいてください。

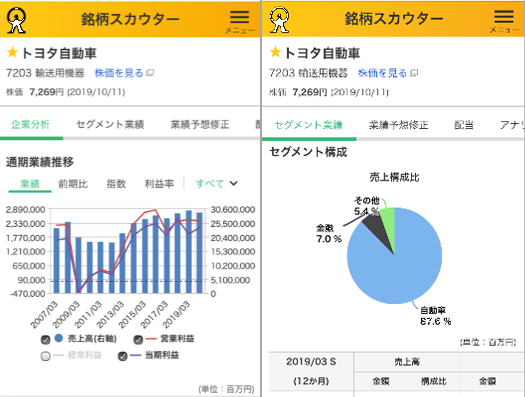

マネックス銘柄スカウターが神ツールだと好評!

マネックス銘柄スカウターは企業を分析する時に便利だと支持されています。

- 過去10期分以上(四半期ごとの業績推移も)の業績推移をグラフ化

- セグメント別の売上・利益推移が分かる

- 同業他社比較が簡単

- 米国株や中国株にも対応

- パソコンだけでなくスマホでも利用可能

また、海外株式の分析も口座開設を行えば無料で利用する事ができます。

元お笑い芸人で年収3万円から億り人になった井村氏も自身のYou Tubeで銘柄スカウターを活用していると公表し、話題になりました。

楽天証券の「マーケットスピード」とスマホアプリ「iSPEED」が神ツール

マーケットスピードは複数の機能を1つの画面で見られるよう、使いやすくカスタマイズができます。

しかも楽天証券のマーケットスピードは、なんと利用料が無料!

iSPEEDの特徴は以下の通り。

- 豊富なマーケット情報が、ほぼリアルタイムで提供される

- ウェブであらかじめ登録したお気に入り銘柄も最大2,000件登録できる

- 4画面チャート表示や、15種類のテクニカルチャート分析を利用できる

- 最短ワンタップで注文でき、どのタイミングからでもスピーディーに注文できる

- あらかじめ設定しておいた銘柄の株価やニュースをアラートで通知できる

銘柄検索や銘柄分析もしやすく、最大2,000銘柄をお気に入り登録できたり、15種類のテクニカル分析が可能なチャート機能が利用できたりします。

無料のスマホアプリとは思えないほど、多機能の優れものです。

SBI証券の「IPOチャレンジポイント」というシステムが好評!

さらに最近人気のIPO(新規公開株)についても、抽選方法が証券会社によって異なります。

SBI証券は、IPOに応募して「チャレンジポイント」を貯めると当選しやすくなるシステムを取っているのです。

IPOは複数の証券会社から応募することで当選確率があがります。

抽選方式や、幹事の実績などを見比べ、複数の口座を作っておくとよいでしょう。

人気なのはどこ?口座開設数でトップを独走するのはSBI証券

ここまで証券会社を比較して選ぶときに大きなポイントになる手数料、取扱商品、情報コンテンツについてご説明してきました。

証券会社を選ぶ前に、まずは自分がどんな投資をしたいのか決めましょう。

デイトレードや信用取引をしないなら、定額制手数料や信用取引の手数料はそれほど重要ではありません。

また、頻繁に取引しないなら、外出先からスマホで取引することもないでしょう。それならスマホ画面の見やすさもあまり考慮しなくていいと言えます。

一方で取引回数が少ない場合、重要になるのが約定1回あたりの手数料。

きちんと調べておかなくてはいけません。

また、地方証券取引所の上場銘柄、投資信託、外国株にも興味があるなら、取扱商品を見ておく必要があります。

選び方の例をいくつか挙げてみましたので参考にしてください。

- 1日の約定代金が10万円を超えそうならSBIネオトレード証券かDMM 株

- 取引ツールを活用したいならマネックス証券

- 米国株・中国株メインで投資したいならマネックス証券

- さまざまな外国株銘柄に挑戦するならSBI証券

- NISAやiDeCoの運用ならSBI証券か楽天証券

- 楽天ポイントを貯めている人なら楽天証券

「みんなはどこで口座開設しているのか知りたい」という人のために、主要なネット証券5社の口座開設数を紹介します。およその口座数をまとめてみました。

| 証券会社 | 総合口座数(千口座)(2023年8月現在) |

|---|---|

| SBI証券 | 約11,000 |

| 楽天証券 | 約10,000 |

| マネックス証券 | 約2,200 |

| 松井証券 | 約1,500 |

口座開設数を見るとSBI証券が人気です。

外国株、単元未満株、投資信託、夜間取引などサービスの幅が広いので、さまざまな投資家のニーズに応えられるところが人気の理由でしょう。

証券会社を検討するときの参考にしてくださいね。

自分の投資スタイルをはっきりさせてから証券会社を選ぼう

その上で、手数料や取扱商品、情報コンテンツに着目して比較し、自分にあった証券会社を選びましょう。

試しに少額投資をしてみたいという方はSBIネオトレード証券、DMM 株。

アメリカ株や中国株に投資したいならマネックス証券、ロシアやベトナムなどちょっとマイナーな株にも挑戦したいならSBI証券を選ぶのがよいでしょう。

いろんな面から比較して証券会社を選んで、あなたに合った証券会社で投資ライフをスタートしてくださいね。