2020年頃から電気代の値上がりが続き、「今後も電気代値上げは続く?」「なぜ電気代は値上がりしているの?」といった不安や疑問の声も多く寄せられます。

2025年も電気代は値上げされるとの予想ですが、電気代値上げには様々な要因が影響し、避けるのは難しいです。

本記事では電気代について以下の内容を取り上げました。

- 2025年の電気代値上げの原因

- 電気代の推移と今後の見通し

- 電気代値上げへの対策法

2025年に電気代が値上げされる原因や、過去の電気代の推移を紹介。

今後の見通しもふまえて電気代値上げへの対策法も解説します。

「電気代が上がりすぎて不安」「少しでも電気代を抑えたい」といった人は、可能な対策を試しましょう。

値上げ対策!乗り換えを検討できる電力会社

電気代の値上げ対策として、乗り換えに最適な電力会社は以下の6社です。

| 電力会社 | 詳細 | 特徴 |

|---|---|---|

リボンエナジー |

詳細 | 基本料金と燃料費調整額が無料! 使った電力分のみの支払いで電気代が増減しにくい |

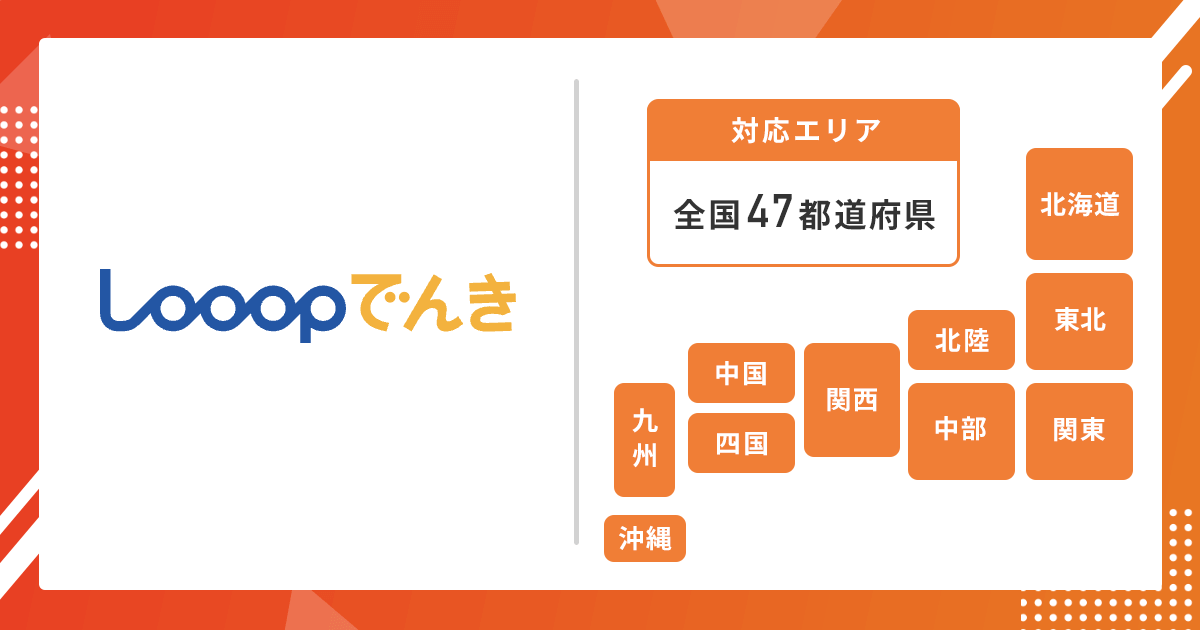

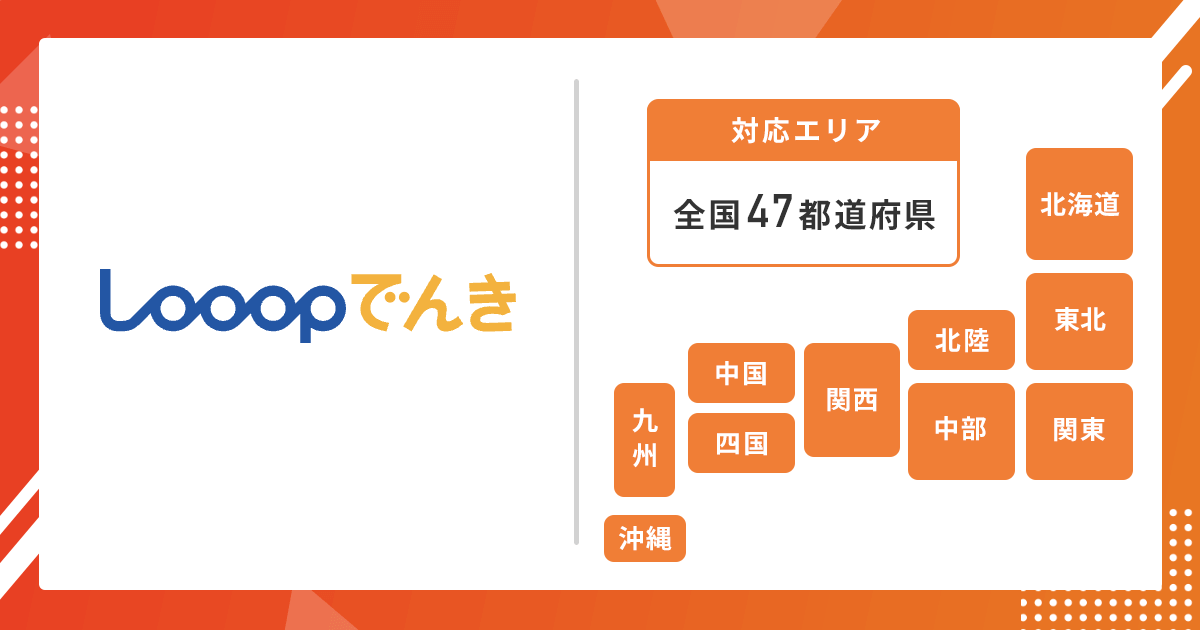

Looopでんき |

詳細 | 特に電気をたくさん使う家庭がお得に! 電気の使用時間を調整できると節約効果が高い |

東京ガス |

詳細 | 新規申込で基本料金が1ヶ月無料! 電気とガスのセットで割引を受けられる |

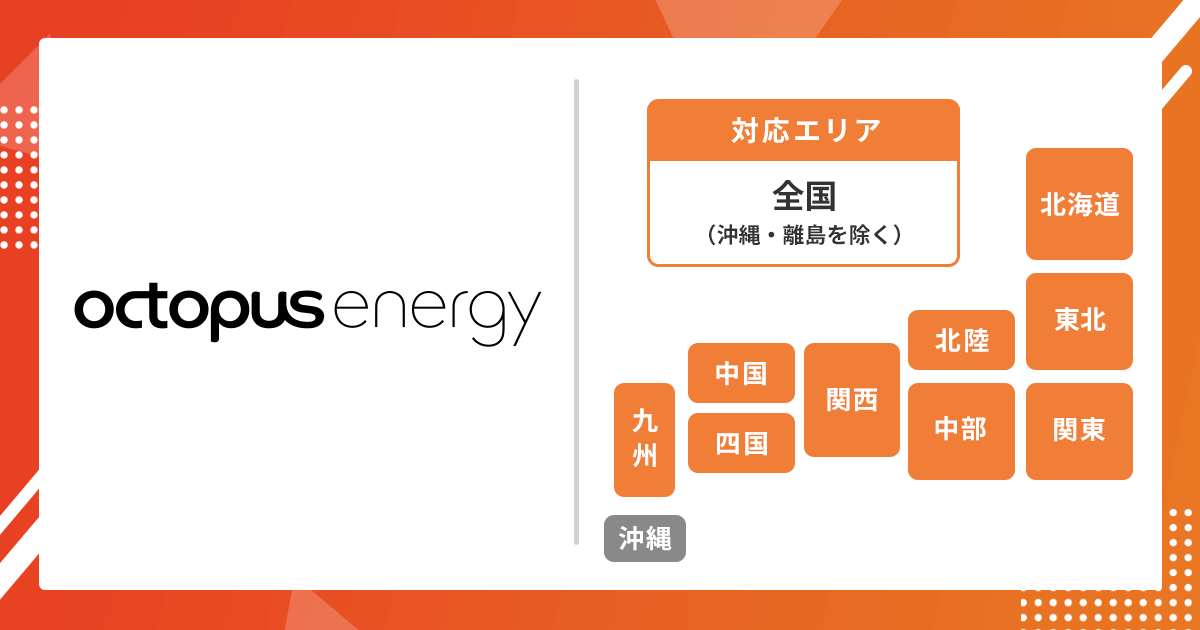

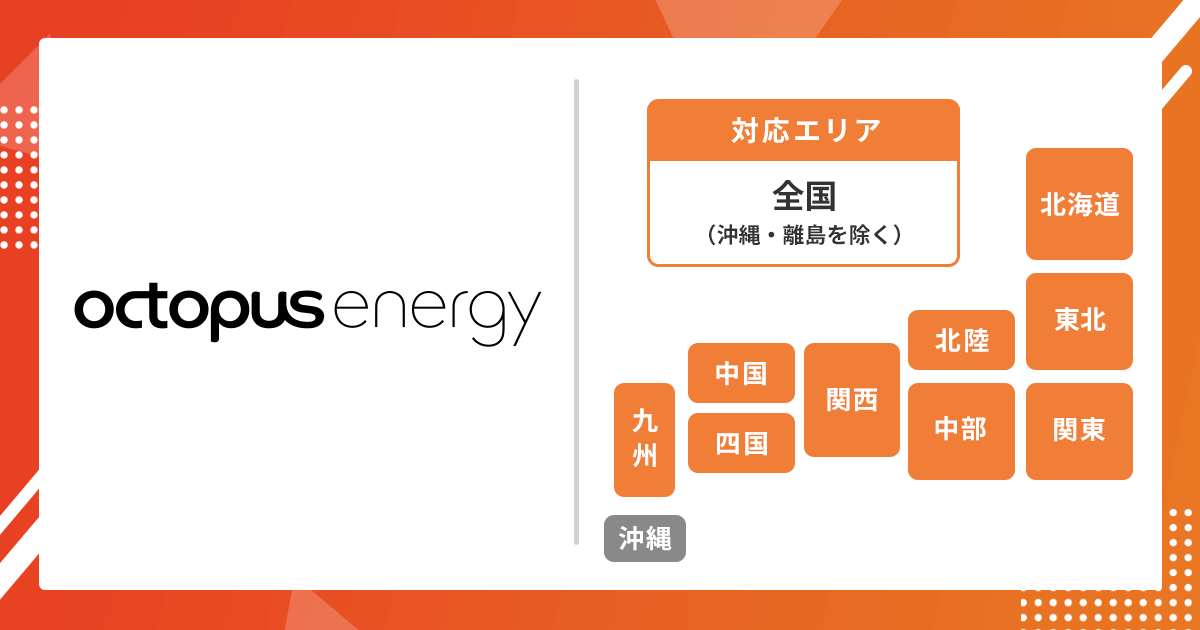

オクトパスエナジー |

詳細 | 契約期間がなく解約金0円! 気軽にお試しで乗り換えられる |

シン・エナジー |

詳細 | 初期費用・解約金0円! 使い方に合わせて毎月プランの選択が可能 |

ドコモでんき |

詳細 | 現在の電気の解約手続き不要! dカード GOLDを持っているとメリットが大きい |

\ 家族構成やエリア別にお得なプランを紹介 /

2025年に電気代値上げする原因は?補助金や再エネ割賦金による影響が大きい

2025年に電気代値上げが行われる原因は以下の通りです。

- 電気・ガス料金負担軽減支援事業による補助金の終了

- 再エネ割賦金の値上がり

2025年1月~3月使用分の電気代は、電気・ガス料金負担軽減支援事業による補助を受けて価格が引き下げられていました。

2025年3月使用分は補助金の減額があり、4月使用分から事業が終了するため、電気代は値上がりします。

再エネ割賦金の値上がりも電気代が値上げされる原因の1つ。

再エネ割賦金は毎年5月検針分から変更され、1年間金額は変わりません。

2025年5月からの値上げはすでに決まっているため、電気代も上がると予想できます。

電力会社大手10社での、標準家庭モデルを元にした電気代と前月からの変動額の目安は以下の通りです。

スクロールできます

電力会社 3月請求分 4月請求分 5月請求分 北海道電力 8,854円(+21円) 9,155円(+301円) 9,549円(+394円) 東北電力 8,119円(+39円) 8,485円(+366円) 8,919円(+434円) 東京電力 8,218円(+44円) 8,595円(+377円) 9,031円(+436円) 中部電力 7,968円(+54円) 8,379円(+411円) 8,818円(+439円) 北陸電力 7,112円(+28円) 7,406円(+294円) 7,791円(+385円) 関西電力 7,014円(+0円) 7,326円(+312円) 7,791円(+465円) 中国電力 7,757円(+36円) 8,103円(+346円) 8.531円(+428円) 四国電力 7,864円(+26円) 8,197円(+333円) 8,639円(+442円) 九州電力 6,921円(−2円) 7,223円円(+302円) 7,671円(+448円) 沖縄電力 8,857円(+44円) 9,232円(+375円) 9,650円(+418円) 出典:電気料金 ガス料金 補助再開 1月使用分からいつまで 家庭の負担額はどうなる│NHK

出典:4月請求の電気料金 電力大手10社すべてで値上がり 補助縮小で│NHKニュース

出典:4月の電気代、全社で値上がり 政府補助が3月分で終了│日本経済新聞

大手10社とも4~5月以降の電気代が値上がりする見通しだと分かりました。

電気代が変動する原因と上がり幅の予想を知っていれば、対策に役立てられる可能性もあります。

できる対策はないか検討するためにも、電気代が値上がりする時期の見通しを確認しましょう。

2025年5月請求分の電気代は補助金の終了で値上がり予定

2025年5月検針分の電気代は、電気・ガス料金負担軽減支援事業による補助金の終了で、値上がり予定です。

2025年には以下の様々な商品の値段が上がり、家計を圧迫しています。

- 食料品全般

- 紙製品

- 洗剤

例えば冷凍食品は冷凍保存に必要なエネルギーコストの増加、食用油は気候変動の影響による不作で値上がりしています。

幅広い品物が値上がりしたため、家計への影響は深刻です。

2025年は円安傾向にあるのも、家計が圧迫される原因の1つに。

電気・ガス料金負担軽減支援事業は、物価高により厳しい状況にある生活者の支援を目的として実施されました。

直接価格を引き下げられるので、家計への助けとして適しているとの判断です。

電気・ガス料金負担軽減支援事業の概要は以下の通り。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 支援の対象 | 2025年1月~3月使用分の電気代 |

| 支援額 | ・低圧電力:2.5円/kWh(3月は1.3円/kWh) ・高圧電力:1.3円/kWh(3月は0.7円/kWh) |

| 値引きを受けるための手続き | 不要 |

支援の対象となったのは2025年1月~3月使用分の電気代です。

家庭の電力使用量が大きい傾向にあるのは1月~3月なので、支払いを負担に感じる人が減るよう、電力使用量の大きい時期を狙って支援が行われました。

1月使用分とは、1月中の検針日から2月中の検針日までに使用した電気です。

1月使用分の電気料金は2月に請求される仕組みで、補助がなくなった4月使用分の請求を受ける5月の電気代が高くなります。

電力会社大手10社での標準家庭モデルを元にした電気代の見通しによると、補助のある4月請求分と比較して400円~450円程度電気代が値上がりするとの予想です。

支援額は低圧で2.5円/kWh、高圧は1.3円/kWhでした。

低圧電力と高圧電力の違いは以下の通りです。

| 電気の種類 | 特徴 | 主な利用者 |

|---|---|---|

| 低圧電力 | 供給電圧が100Vまたは200V | ・一般家庭 ・商店 ・飲食店 ・事務所 |

| 高圧電力 | 供給電圧が600V以上 | ・商業施設 ・工場 ・病院 |

一般家庭で使用される電気は低圧電力のため、1kWhにつき2.5円の補助を受けていました。

補助がなくなった分値上がり予定なので、以下の対応が必要です。

- クレジットカード払いの人は枠を空けておく

- 口座振替の人は残高不足に気を付ける

今までと同じイメージで支払額を予想していると、クレジットカードの枠や口座の残高不足になる可能性も。

電気代の値上げに備えて、余裕をもって支払いの準備をしましょう。

2025年4月請求分から電気代は値上がりしている

表からも分かるように、2025年4月請求分からすでに電気代は値上がりしています。

値上げの原因は、電気・ガス料金負担軽減支援事業による補助金の縮小です。

1月と2月は同額ですが、3月使用分の補助は1kWhにつき2.5円から1.3円に減額されました。

減額分が電気代に反映され、3月請求分と比較して300円~400円程度値上がりする見通しです。

補助金額の変更が行われていない2月請求分と3月請求分では、ほとんど差がありませんでした。

最も価格が変動した中部電力でも54円の増額にとどまり、ほぼ変わらなかった地域もあります。

- 関西電力は値上げなし

- 九州電力で2円値下げ

関西電力では電気料金が変わらず、九州電力では逆に電気料金が下がりました。

3月請求分の価格変動は、火力発電の燃料の輸入価格がわずかに上昇した影響と考えられています。

補助金額が減額されたときほどの影響は受けていないので、4月請求分の電気代が急に上がって驚く可能性も。

表に記載されている標準家庭モデルは、月の電気使用量を260kWhとして算出されています。

電気使用量の大きい家庭はさらに電気代が高くなるため、値上げに備えなければいけません。

再エネ割賦金の値上がりも電気代に反映される見通し

毎年5月に変更される再エネ割賦金の値上がりも、電気代に反映される見通しです。

再エネ割賦金の正式名称は「再生可能エネルギー発電促進賦課金」と言い、再生可能エネルギーの普及促進に必要な財源確保を目的としています。

2025年の再エネ割賦金は1kWh当たり3.98円※です。

再エネ割賦金は毎年5月検針分から翌年4月検針分まで適用され、1年ごとに変更されます。

電力使用量による1ヶ月の再エネ割賦金の負担額は以下の通りです。

| 月の使用量 | 2025年の1ヶ月の負担額 | 2024年の1ヶ月の負担額 |

|---|---|---|

| 260kWh | 1,034円 | 907円 |

| 400kWh | 1,592円 | 1,396円 |

2025年4月までと比較して、月400kWh電気を使用する家庭では196円負担が増える計算です。

電気・ガス料金負担軽減支援事業による補助金の終了に加えて、再エネ割賦金の価格も上がったため、電気代が上がると予想されます。

過去5年の再エネ割賦金の変動は以下の通りで、年々上昇傾向にあります。

| 年度 | 再エネ割賦金の金額 |

|---|---|

| 2025年 | 3.98円 |

| 2024年 | 3.49円 |

| 2023年 | 1.40円 |

| 2022年 | 3.45円 |

| 2021年 | 3.36円 |

2026年になると再度金額が見直され、5月検針分から変更されます。

再エネ割賦金は再エネの導入状況や卸電力市場価格をふまえて決められる仕組みで、予想は難しいです。

とはいえ毎年上昇傾向にあるので、今後も価格が上がると考えて対策法を検討しておくと、実際に価格が上がったときでも対応できます。

※参照:経済産業省

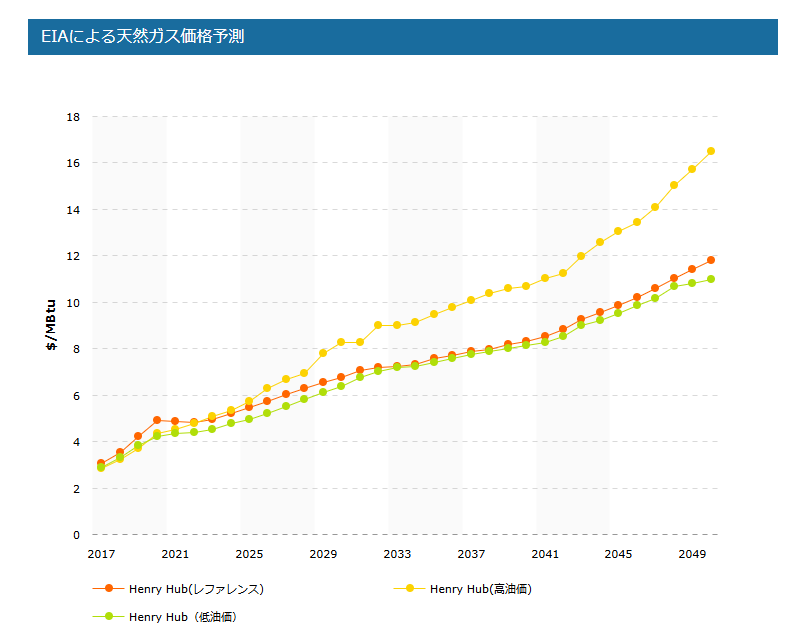

天然ガスの値上がりも継続し今後も電気代が高くなると予想される

天然ガスの値上がりが継続しているのも、今後電気代が高くなると予想される理由の1つです。

電気代の値上がりには、発電に必要な燃料の価格も影響します。

日本の発電所の割合は以下の通りです。

発電所の種類 割合 火力発電所 78.2% 原子力発電所 10.9% 再生可能エネルギー 8.3% 水力発電所 7.0% ※バイオマス発電と廃棄物発電は二重計上

出典:結果概要│資源エネルギー庁

日本の発電方法は80%近くが火力発電です。

火力発電の燃料には以下3種類があり、割合は以下の通り。

火力発電所の燃料の種類 割合 液化天然ガス(LNG) 35.6% 石炭 33.6% 石油 1.2%

日本国内で使用している液化天然ガスは、大半を海外からの輸入に頼っている状態です。

輸入している国で液化天然ガスや石炭の価格が上がると、燃料調達にかかるコストも上がるため、電気料金が高くなります。

液化天然ガスの需要は世界的に高くなる一方で供給は伸び悩んでいて、ひっ迫状態が続く可能性もあります。

国際エネルギー機関(IEA)は 2025年第1四半期 ガス市場報告を発表し、同年の世界の天然ガス市場は需要増の一方で供給がパンデミックやエネルギー危機前ほど伸びず、逼迫状態が続くとの予測を示した。

出典:環境ニュース│一般財団法人環境イノベーション情報機構

供給が追い付いていない状態に加えて、以下の理由で価格が安定しないとも予想されています。

- 異常気象による市場の緊張感の高まり

- ロシアのウクライナ経由のガス輸送停止

異常気象や世界情勢は調整が難しく、状況によっては電気代値上げに繋がります。

天然ガスの価格予想からも、2025年は上昇傾向にあると分かります。

2049年まで継続的に天然ガスの価格は上がると予想されています。

急な価格上昇に慌てないよう、2025年は引き続き電気代上昇の可能性があると知っておきましょう。

電気料金値上げへの対策として乗り換えを検討できる新電力6社

電気料金値上げへの対策として乗り換えを検討できる新電力7社は以下の通りです。

新電力は提供元によって料金体系や得意とする分野が異なります。

リボンエナジーは基本料金と燃料費調整額が無料で電気代の高騰を避けたいという人にはぴったりの新電力です。

家に居る時間が長く電気の使用時間を調整できるなら、Looopでんきで電気代を下げられる可能性があります。

東京ガスはガス・電気セット割の利用で電気代が割引されてお得になります。

オクトパスエナジーは契約期間がなく、気軽に乗り換えたい人向けです。

シン・エナジーは毎月選択できるプランで、家庭に合うプランを選ぶことで電気代の軽減効果が高まります。

ドコモでんきはdカード GOLD保有者が乗り換えるとメリットの大きく、おてがるでんきはシンプルなプランで分かりやすい新電力です。

家庭の状況に合わせて新電力を選択し、電気代値上げへの対策を行いましょう。

リボンエナジーは基本料金と燃料費調整額が無料で電気代が増減しにくい

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 公式サイト | https://ribbonenergy.jp/ |

| プラン | リボングリーン |

| 契約期間 | なし |

| 解約金 | なし |

| 対象地域 | 沖縄・離島を除く全国 |

リボンエナジーは、基本料金と燃料費調整額が無料で済む電力会社です。

燃料費調整額とは、発電するために必要な原油や天然ガスを調達する費用を調整するものです。

例えば、燃料価格が世界的に高騰すると燃料費調整額が上がり、電気代が高くつきます。

逆に燃料価格が安く済むときは差し引きされますが、「電気代が安くなった」と思った翌月にはもとに戻るケースも。

過去、東京電力では燃料価格の高騰により、燃料費調整額が1.4倍まで膨れ上がる事例もありました。

参照:燃料費調整制度とは

リボンエナジーでは、電気代が大きく増減する原因にもなる燃料費調整額がかかりません。

使った電力分のみ支払えばいいので、毎月の使用電力が変わらなければ電気代が突然高額になるリスクもないのがメリットです。

基本料金もかからないため、出張や旅行で長期間家を開ける際に余計な費用が発生しないのも嬉しいポイント。

以下に当てはまる人は、さらに割引を受けられます。

| 割引メニュー | 適用条件 |

|---|---|

| マイホーム割引 | 持ち家に住んでいる |

| ファミリー割引 | 1名につき0.11円ずつ、最大0.55円値引き |

| ペット割引 | ペットを飼っている |

| オール電化割引 | オール電化住宅に住んでいる |

| 太陽光割引 | 自宅に太陽光発電がある |

| 蓄電池割引 | 自宅に家庭用蓄電池がある |

| EV割引 | 電気自動車を保有している |

割引価格はそれぞれ1kWhあたり0.55円ずつで、複数に当てはまる人は重複して割引を受けられます。

例えば、5人家族でペットを飼っている場合は1.1円/1kWhの割引が適用される仕組みです。

値上げされる傾向がある中でも、できるだけ安定した電気代で割引を活用したい人は、リボンエナジーへ申し込みましょう。

Looopでんきは電気の使用時間を調整できると節約効果が高い

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 公式サイト | https://looop-denki.com/home/ |

| プラン | スマートタイムONE(電灯) |

| 契約期間 | 縛りなし |

| 解約金 | なし |

| 対象地域 | 全国 |

※2025年4月現在

Looopでんきは30分ごとに電気料金が変化する仕組みで、電気の使用時間を調整できる以下の人が乗り換えると、節約効果が高い傾向にあります。

- 専業主婦や子育て中で家に居る時間が長い

- 在宅ワークをしている

- 不規則な仕事で昼間や深夜に電気を使える

30分ごとに電気料金が変化するプランは市場連動型と言われ、国内唯一の電力取引市場「日本卸電力取引所」の価格変動に連動します。

電気料金は利用者が少なくなりがちな昼間や週末に安くなる傾向です。

長時間家に居る人は以下の対策ができます。

- 電気が安い時間帯を狙って洗濯や掃除をする

- 電気が高くなる時間を狙って買い物に行き家の電気使用を控える

- 電気が高くなる時間はリビングに集まってエアコンの稼働台数を減らす

電気代が安い時間帯にまとめて家事を済ませると、電気代が高い時間に電気を使わず済みます。

電気が高い時間帯に買い物に行けば、エアコンの使用を避けられ節約に繋がりやすいです。

電気料金は翌日分まで公式サイトで確認でき、事前の計画も無理なく立てられます。

電気代が高くなる時間帯は黄色や赤で色付けされ、電気使用に向いている時間帯は緑と視覚的に分かりやすくなっています。

アプリをダウンロードすれば電気料金をプッシュ通知で知らせてくれるので、手軽に確認可能です。

電気の単価を見ながら電気代の節約に繋げたい人は、Looopでんきへの乗り換えを検討しましょう。

東京ガスなら電力とセットで契約すれば電気代が割引される

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 公式サイト | https://www.tokyo-gas.co.jp/index.html |

| プラン |

【電気単体契約】 ・基本プラン ・さすてな電気 ・時間帯別プラン ・ずっとも電気3 【電気ガスセット契約】 ・基本プラン ・ずっとも電気3 |

| 契約期間 | なし |

| 解約金 | ― |

| 対象地域 | 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、栃木県、群馬県、茨城県(一部地域除く) |

関東圏に住んでいる人は、東京ガスの電気セット割を利用すれば電気代を抑えられます。

東京ガスは、関東圏に電力・ガス供給を行っているガス会社です。

東京ガスを利用している家庭や、都市ガスを利用できる物件なら電気代を安くできる可能性があります。

ガス・電気セット割を利用したときの割引内容は以下の通りです。

| 契約プラン | 割引内容 |

|---|---|

| 基本プラン | 毎月の電気基本料金と電力量料金の合計金額から、0.5%割引 |

| ずっとも電気3 | 毎月の電気基本料金から、275円(税込)割引 |

基本プランなら、電力消費量が多い家庭ほど割引幅が大きくなります。

- ペットがいてエアコンをつけっぱなし

- 家族の人数が多く電気を多く使う

- 専業主婦や在宅勤務で電気を使い続けている

電気代が値上げされて生活費を見直したい人は、東京ガスのセット割を利用しましょう。

実際に、家族人数に合わせてシミュレーションした結果が以下の通りです。

| 家族人数 | 契約内容 | 電気料金 |

|---|---|---|

| 1~2人暮らし | 20A、200kWh | 6,600円 |

| 3~4人暮らし | 30A、350kWh | 12,124円 |

参照:東京ガス

上記は割引前の価格なので、ガスとセット契約するとさらに安くなります。

現在の電気代と比較して、少しでも電気代を下げられるなら、東京ガスで契約しましょう。

東京ガスでは、電気を新規契約すると1ヶ月の基本料金が無料になります。

4人暮らしでは50Aでの契約が多い傾向なので、1ヶ月の基本料金約1,560円分が無料。

※基本プランの場合

電気代が値上げされ生活費が苦しくなっているタイミングなら、わずかでもありがたい値引きです。

引っ越しを伴わない乗り換えでも適用されるので、できるだけ電気代を抑えたい人は東京ガスの電気を利用しましょう。

オクトパスエナジーは契約期間に縛りがなく気軽に始められる

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 公式サイト | https://octopusenergy.co.jp/ |

| プラン | ・スタンダードオクトパス ・ソーラーオクトパス ・グリーンオクトパス ・シンプルオクトパス ・オール電化オクトパス ・EVオクトパス |

| 契約期間 | なし |

| 解約金 | ― |

| 対象地域 | 沖縄を除く全国 |

※2025年4月現在

オクトパスエナジーは契約期間が設けられていない新電力です。

契約期間のある新電力は期間内に解約すると解約金が発生し、使ってみて合わなくてもすぐに乗り換えができません。

オクトパスエナジーなら契約期間に縛りがないので、気軽に試せます。

オクトパスエナジーには6種類のプランが用意され、電気の使用量や「オール電化家庭」「EV車を持っている」といった条件に合わせて選択可能です。

例えばオクトパスエナジーのシンプルオクトパスプランは、明朗会計が特徴。

以下の費用が設定されておらず、電気代が変動しません。

- 基本料金

- 燃料費調整額

- 段階制料金

電気代の一般的なプランは基本料金が設定され、使用量によって段階的に価格が変動します。

燃料の調達にかかるコストが増えると燃料費調整額が高くなり、予想外に電気料金が上がる可能性も。

シンプルオクトパスは単一の固定単価のみで電気料金を計算する仕組みで、分かりやすいです。

単一固定料金で電気を提供できるのは、国内の再生可能エネルギー電源とタッグを組んでいるため。

再エネ割賦金は必ず請求されますが、再エネ割賦金も1年間固定されるので、今よりも電気代が下がる見込みはあるかすぐに試算できます。

「燃料費調整額が不安」「分かりやすさを重視して新電力を選びたい」といった人にぴったり。

オール電化の人は夜間の電気料金が安くなるオール電化オクトパスを選ぶと、節約に繋がりやすいです。

条件に合わせて公式サイトで見積もりも取れます。

単一料金のプランを選びたい人や条件に合わせてお得なプランを提案して欲しい人は、オクトパスエナジーを検討しましょう。

シン・エナジーは電気の使い方に合わせて毎月プラン選択ができる

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 公式サイト | https://www.symenergy.net/simulation/apply |

| プラン | ・きほんプラン ・【夜】生活フィットプラン ・【昼】生活フィットプラン ・プランB |

| 契約期間 | なし |

| 解約金 | ― |

| 対象地域 | 全国 |

※2025年4月現在

シン・エナジーは電気の使い方に合わせて毎月プランを選択できる新電力です。

プランの特徴は以下の通りで、生活スタイルに合わせて選択すると電気代の軽減効果が高まります。

| プラン | 特徴 | 向いている人 |

|---|---|---|

| きほんプラン | 基本のプラン | ・単身世帯や二人世帯 ・外出が多い |

| 【夜】生活フィットプラン | ・平日23:00~6:00の電気代が安い ・休日は22:00~8:00が安い |

夜間や休日に電気を多く使う |

| 【昼】生活フィットプラン | ・平日9:00~16:00の電気代が安い ・休日は8:00~22:00がやや安い |

昼間に電気を多く使う家庭 |

【夜】生活フィットプランは昼間の電気代が高く設定されているので、夜しか家に居ない人や休日の外出が多い家に向いています。

【昼】生活フィットプランは昼間の電気代が安く、在宅ワークや子育て中で家に居る時間の長い家庭にぴったりのプラン。

どちらにも当てはまらないときや電気の使用量が少ないときは、基本プランが適しています。

シン・エナジーでは毎月自動でプラン診断を行っていて、最適なプランを選びやすいです。

「忙しいので診断に時間をかけたくない」「どのプランが適しているか確認する方法が分からない」といった人でも、時間や手間がかかりません。

検針日ごとのプラン変更に対応しているので、以下の変化があったときでも手軽にプラン変更ができます。

- 会社の都合で在宅ワークが増えた

- 育休が終わって昼間は家に居なくなった

- 単身赴任や子どもの独立で電気の使用量が減った

シン・エナジーは沖縄も含めた全国で利用できる新電力です。

沖縄県は対象外の新電力もある中、シン・エナジーなら乗り換えに対応できます。

毎月プラン診断をしながらより安いプランを利用したい人は、シン・エナジーを検討しましょう。

ドコモでんきはdカード GOLD保有者にメリットが大きい

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 公式サイト | https://denki.docomo.ne.jp/ |

| プラン | ・ドコモでんきGreen ・ドコモでんきbasic |

| 契約期間 | なし |

| 解約金 | ― |

| 対象地域 | 沖縄を除く全国 |

※2025年4月現在

ドコモでんきはdポイントの還元を受けられる新電力で、以下の人にメリットが大きいです。

- dカード GOLDまたはdカード PLATINUMの保有者

- 指定のプランに加入しているドコモ回線契約者

ドコモでんきは電気料金自体を引き下げるわけではありません。

電気料金は大手電力会社の規制料金と同等で、dポイント還元によって固定費の負担を軽減します。

dポイント還元率が大きいのは以下を含むドコモ回線の契約者で、対象プランを契約している人です。

- eximo

- ahamo

- irumo

ドコモ電気のプランには2種類あり、ドコモでんきGreenは大手電力会社の規制料金に500円追加した金額で利用できるプランです。

実質再生可能エネルギー比率100%の電気を利用するプランで、契約するだけで環境保全にも貢献できます。

ドコモでんきは「電気を使いながら環境保全活動がしたい」といった人にもぴったりです。

指定のプランに加入しているドコモ回線契約者のdポイントの還元率は以下の通りです。

| 契約プラン | ドコモの利用状況 | ポイント還元率 |

|---|---|---|

| ドコモでんきGreen | dカード PLATINUM保有 | 5.0%~12.0% |

| dカード GOLD保有 | 5.0%~6.0% | |

| dカード保有 | 3.0%~4.0% | |

| dカードなしまたはドコモ回線の契約なし | 1.0%~2.0% | |

| ドコモでんきBasic | dカード PLATINUM保有 | 1.0%~2.0% |

| dカード GOLD保有 | ||

| dカード保有 | ||

| dカードなしまたはドコモ回線の契約なし | 0.5%~1.0% |

大手電力会社の規制料金プランと同じ金額のドコモでんきBasicでは、dカードの種類に関わらず最大2.0%のポイント還元を受けられます。

ドコモでんきGreenは電気代が500円高い代わりに、ポイント還元率も高いです。

dカード GOLD保有は、支払い方法にdカードを指定すると6.0%のポイント還元率を実現できます。

dカード PLATINUMはカードの決済額によって還元率が変わり、最大12.0%の還元も可能です。

カードの利用額が月間20万円以上なら還元率は12.0%になり、10万円未満でも6.0%の還元を受けられます。

1ヶ月の電気代が1万円なら600円分の還元が受けられ、電気料金が500円値上がりしても100円分多くポイントが受け取れる計算です。

ドコモでんきBasicはdカードの種類に関わらずポイント還元率が最大2.0%なので、電気代の使用額に関わらずポイント還元によってお得になる可能性があります。

ただしドコモでんきは大手電力会社の規制料金と同じなので、大手電力会社で別のプランを契約していた人は料金が異なるケースも。

ドコモでんきは燃料費調整額に上限がないので、燃料調達コストが高くなると電気代が上がります。

dカード GOLDやdカード PLATINUMを保有していて、高い還元率が期待できる人は、ドコモでんきへの乗り換えを検討しましょう。

おてがるでんきはシンプルな一律プランでシミュレーションしやすい

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| プラン | ファミリーMプラン |

| 契約期間 | なし |

| 解約金 | ― |

| 対象地域 | 沖縄を除く全国 |

※2025年4月現在

おてがるでんきはシンプルな一律プランでシミュレーションしやすく、手軽に今の電気代と比較できます。

おてがる電気では基本料金や、使用量によって段階的に変化する仕組みは導入されていません。

電気の使用量に単価料金を掛けるだけで、手軽に電気の利用額を算出できます。

電気の使用量が大きく変動する家庭は、電気の使用量によって電気代が段階的に変動すると月によって割高になる可能性も。

おてがる電気なら総合的な使用量に関わらず、使った分だけ支払えば済むため、支払い計画が立てやすく月によって割高になる心配もありません。

電気料金がお得になるかどうかには使用量も大きく関係しますが、基本料金のないプランなら使用量が少なくても多くても申し込みやすいです。

「できるだけシンプルに料金を比較したい」「今利用しているプランで比較したい」といった希望があるなら、おてがる電気を利用しましょう。

おてがる電気と光回線のおてがる光をセット契約すると、地域により1.2%~3.1%の割引が受けられます。

すでにおてがる光を利用している人や、光回線も乗り換える予定の人は、セット利用で割引率をアップさせると固定費の負担に効果的です。

電気代と光回線をまとめて見直したい人も、おてがるでんきを検討しましょう。

電気代の値上げに対して家庭で対応できる対策5つ

電気代の値上げに対して家庭でできる対策は以下の5つです。

- 契約中の電力会社で契約内容を見直す

- 新電力への乗り換えを検討する

- 家庭内でできるだけの節電をする

- 省エネ家電を導入する

- 太陽光発電や蓄電池の導入を検討する

電力会社は複数のプランを設けている例も多く、電気代の削減には契約内容の見直しが有効なケースもあります。

今の電力会社で電気代の削減が難しいときは、新電力への乗り換えで電気代を安くできる可能性も。

新電力は電力自由化後に電気の供給を始めた企業で、独自の料金体系でサービスを提供しています。

少しでも支払いを軽減できればいい人は、節電や省エネ家電の導入で対応可能です。

継続的に電気の使用量を減らしたいときは、太陽光発電や蓄電池を導入すると再生可能エネルギーで自宅の電力をある程度まかなえます。

節約したい金額や家庭の状況に合わせて、取り組む対策法を決めましょう。

今使っている電力会社でプランや契約アンペア数を見直す

「電力会社の見直しは時間がかかる」「慣れた電力会社を利用し続けたい」といった人は、今使っている電力会社でプランや契約アンペア数を見直しましょう。

多くの電力会社でプランは複数設けられています。

家庭の電気の利用状況に合わないプランを契約していると、電気料金が高くなる可能性もあります。

例えば北海道電力のプランの種類は以下の通りです。

| プラン | 特徴 | 向いている家庭 |

|---|---|---|

| エネとくポイントプラン | ・従量電灯Bより基本料金が110円安い ・ほくでんエネモールのエネモポイントが100円につき1ポイント貯まる ・Webサービス「ほくでんエネモール」のポイント会員登録が必要 |

従量電灯Bで契約中 |

| エネとくSプラン | 電力量料金が150kWhまでは定額料金 | 毎月の電気使用量が150kWh~250kWh程度 |

| エネとくMプラン | 電力量料金が250kWhまでは定額料金 | 毎月の電気使用量が250kWh~400kWh程度 |

| エネとくLプラン | 電力量料金が450kWhまで定額料金 | 毎月の電気使用量が400 kWh以上 |

| エネとくシーズンプラス | ・夏にエアコンを使用する家庭向き ・毎月330円割引 ・冬以外の電力量料金が割安になる |

エアコンのある家庭 |

| 従量電灯 | ・標準プラン ・時間帯別電灯プランも選べる |

標準メニュー |

従量電灯を利用している人は、Webサービス「ほくでんエネモール」のポイント会員登録が必要をするだけでエネとくポイントプランに加入できます。

エネとくポイントプランに加入するだけでも基本料金を月110円引き下げられ、負担軽減も可能です。

電気の使用量が月150kWh以上なら、エネとくプランを選ぶと料金が割安に。

月の電気使用量が300kWhの人を例に、3種類のエネとくプランの料金を比較した結果は以下の通りです。

| プラン | 月額料金 |

|---|---|

| エネとくSプラン | 13,791円 |

| エネとくMプラン | 13,443円 |

| エネとくLプラン | 17,641円 |

※契約アンペアは50Aで試算

月の電気使用量が300kWhの人は、エネとくMプランの契約が推奨されています。

実際に料金を計算したところ、他のプランと比較して350円から4,000円程度価格が違う結果になりました。

「エネとくLプランを契約しているのに子どもが独立して使用量が減った」といった家庭では、知らないうちに余分な電気料金を払っている可能性もあります。

電気料金の負担を減らすなら、電気の使用量を元に、こまめにプランの見直しをしましょう。

電気プランの料金は契約アンペア数によっても基本料金が異なるので、電気料金を見直すときは契約アンペア数の変更も検討しましょう。

アンペア数は電気の流れる量を表し、アンペア数が高いほど同時に利用できる家電製品の数が増えます。

例えば北海道電力の基本料金は以下の通りです。

| 契約アンペア数 | 基本料金 |

|---|---|

| 10A | 402.6円 |

| 15A | 603.9円 |

| 20A | 805.2円 |

| 30A | 1,207.8円 |

| 40A | 1,610.4円 |

| 50A | 2,013.0円 |

| 60A | 2,415.6円 |

契約アンペア数が違うだけで、月数百円料金に差が出ます。

とはいえアンペア数を下げればいいわけではなく、低すぎるアンペア数で契約するとすぐにブレーカーが落ちて生活に支障が出る可能性も。

アンペア数は子どもの独立によって世帯人数が減ったタイミングで見直しましょう。

シミュレーションを行った上で新電力への乗り換えも検討する

電気料金を引き下げたいときは、新電力への乗り換えも検討しましょう。

新電力とは2016年4月の電力自由化後に電気の供給を始めた小売電気事業者です。

新電力と大手電力会社の違いは以下の通り。

| 種類 | 送配電の施設 | 料金の種類 | 企業 |

|---|---|---|---|

| 新電力 | なし | 自由料金 | ・ガス会社 ・ガソリン関連企業 ・通信会社 ・再エネ企業 |

| 大手電力会社 | あり | ・規制料金 ・自由料金 |

電気専門 |

大手電力会社は電気専門の企業で、以下3つの事業を1社で賄っています。

- 発電

- 送配電

- 電気販売

電気を作って販売するところまで1社で担っていて、送配電の施設も保有しています。

料金は規制料金と自由料金を併用。

規制料金は電力自由化以前から提供されているプランで、価格設定の際は有識者による厳正な審査と経済産業大臣による認可を受ける必要があります。

自由料金は電力会社が自由に決められる料金で、国の認可は必要ありません。

新電力は提供元企業の独自性を活かして、自由料金によるプランを提供しています。

新電力の提供元にはガス会社やガソリン関連企業もあり、電気専門とは限りません。

大手電力会社との大きな違いは送配電設備の所有状況です。

新電力には送配電の設備がなく、大手電力会社の設備を借りて送電しています。

新電力は料金体系が大手電力会社とは異なるため、乗り換えによって電気料金を抑えられる可能性も。

ただし家庭の電気の利用状況や向き不向きもあるため、申込前にシミュレーションをして電気料金を下げられる可能性があるか確認しましょう。

エアコンの温度設定変更やこまめな消灯で節電する

少額ずつでも電気料金を下げたいときは、以下の方法で節電しましょう。

- エアコンや冷蔵庫の使い方を工夫する

- 使っていないコンセントは抜く

- 電気をこまめに切る

- テレビの主原電を切る

- 温水洗浄便座のふたを閉める

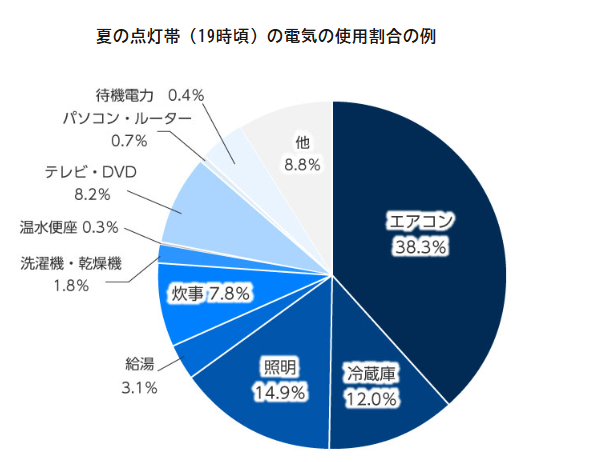

節約効果が大きいのはエアコンと冷蔵庫の使い方の工夫です。

夏の19時頃を例に電気使用量の割合を確認すると、エアコンが40.0%近くを占めていると分かります。

出典:政府広報オンライン

冬は外気温と室内の差が大きく、エアコンの電力消費量が増える傾向にあります。

年間を通してエアコンの省エネに取り組めば、節電効果を得やすいです。

エアコンの使い方でできる工夫は以下の通り。

- エアコンの設定温度を調節する

- エアコン使用時はカーテンを使用して外部からの熱や冷気を遮る

- 2週間に1回程度フィルターを掃除する

- 扇風機やサーキュレーターとの併用で空気を循環させる

- 夏は外から帰ったら換気してからエアコンをつける

夏のエアコンの温度は、室温28度を目指すと快適に過ごしやすいです。

エアコンの設定温度が28度でも室温が28度になっているとは限らないので、温度計と併用しながら調整すると節電に繋がります。

暖房時は室温20度を目指すと節電しつつ温かく過ごせる可能性が高いです。

エアコン使用時にカーテンを併用すると、外からの熱や冷気を遮って電力消費量を減らせます。

冬は窓に断熱材を貼るのも効果的です。

2週間に1回フィルターを掃除すると、6畳用のエアコンで年間990円程度※の節電に繋がると言われます。

夏は扇風機やサーキュレーターとの併用で空気を循環させ、エアコン付近の温度も下げましょう。

冷気は下に集まる性質があり、エアコン付近の温度が高いままだとエアコンの風力が下がらず、無駄な電気を使う原因に。

夏に外から帰って室温の方が高ければ、すぐエアコンをつけるより換気してからの方が部屋を冷やしやすいです。

エアコン関連の節電対策は無理なくできるものが多いので、できる対策から始めましょう。

※参照:政府広報オンライン

エアコンの次に消費電力が大きいのは冷蔵庫なので、以下の対策を合わせて行いましょう。

- ドア開閉の回数を極力減らす

- ドアを開ける時間は短くする

- 設定温度を夏は中、冬は弱にする

- 物を詰め込みすぎない

冷蔵庫内から冷気が逃げると冷やすために電力を使うため、ドアの開閉は極力減らして短時間で食材を取り出しましょう。

設定温度を強から中にするだけでも、年間で1,910円程度※1 の節約に繋がる可能性があります。

使っていないコンセントは抜く、電気をこまめに切るといった対策も、こつこつと続ければ電気代の負担軽減に効果的です。

テレビの主電源を切るだけでも違うので、寝る前や外出前には主電源を切るよう意識しましょう。

温水洗浄便座は、ふたを閉めるだけで11.0%~19.0%程度※2 の電気代削減効果が期待できます。

少し意識するだけでも節電はできるので、自分にできる対策から取り掛かりましょう。

※1 参照:政府広報オンライン

※2 参照:各種家電製品の省エネ対策による効果試算│首相官邸

省エネ家電への買い替えで使用電力を抑える

以下の対策でも、将来的に使用電力を抑えられる可能性があります。

- 省エネ家電に買い替える

- 新しい家電に買い替える

- LED電球を使用する

省エネ家電はエネルギー効率の高い家電で、節電効果が期待できます。

省エネ家電には省エネラベルが表示されていて、国が定める目標値に対して達成率が記載される仕組みです。

出典:デコ活│環境省

省エネ基準達成率が106%なら、国が定めた目標以上の省エネ効果を達成している家電です。

省エネ基準達成率の高い製品を選んで購入すると、より高い節電効果が得られます。

古い家電を新しい家電に買い替えるだけで節電できる可能性も。

例えば冷蔵庫は10年間のうちに37.0%~43.0%程度省エネ性能が向上し、電気代を年間約6,000円程度軽減できる予想です。

冷蔵庫の性能もアップし、利便性を高めつつ節約もできるので、古くなったら買い替えも検討しましょう。

白熱電球や蛍光灯が切れたところからLED電球に変えると、照明器具の種類によって50.0%~86.0%程度電気の使用量が減ります。

電球を変えるだけで年間1,800円~2,500円程度の節約に繋がり、手間がかかりません。

忙しくてこまめに節電する時間がない人でも、無理なく省エネができます。

古くなった家電がある、電球が切れそうといったときは、省エネ性能も意識して買い替えを検討しましょう。

太陽光発電や蓄電池の導入で電気使用量を減らす

大きな節電効果を狙うなら、太陽光発電や蓄電池の導入も検討しましょう。

自宅で電気を作れば購入する電力量は大きく減らせます。

ただし初期費用が高額になる傾向にあり、費用の目安は以下の通りです。

| 導入する設備 | 費用の目安 |

|---|---|

| 太陽光発電のみ | 100万円~230万円程度 |

| 太陽光発電と蓄電池を同時に導入 | 150万〜350万円程度 |

| 蓄電池を後から購入 | 50万円~200万円程度 |

太陽光発電や蓄電池のサイズにもよりますが、少なくとも100万円前後の費用が必要です。

夜や天気の悪い日は発電できないため、電気の使用料は0にはなりません。

蓄電池に貯められる容量以上の電気を使えば、蓄電池と併用しても電気代がかかるケースもあります。

電気の使用量がもともと少ない家庭なら、ほとんど電気代がかからない可能性も。

設置できるパネルの大きさや電気の使用状況にもよりますが、一般的には10年~15年程度で元が取れると言われます。

太陽光発電と蓄電池を同時に導入すると工事が1回で済み、別々に設置するより費用を抑えやすいです。

蓄電池があると災害時の備えにもなるため、導入を検討している人は設置が可能な企業に相談しましょう。

複数の企業で見積もりを取ると、希望に合う設備が見つかりやすいです。

電気代の推移と変動の原因を年代別に確認

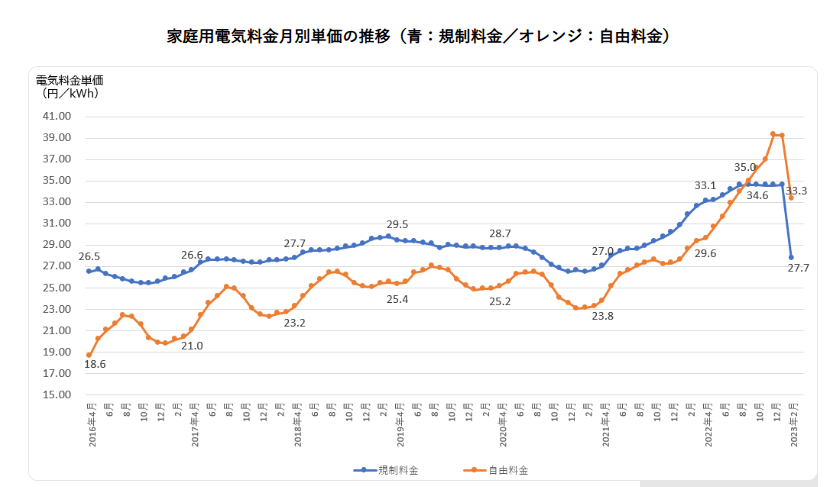

2022年から2024年の電気代推移の特徴は以下の通りです。

| 年 | 電気代の特徴 | 原因 |

|---|---|---|

| 2022年 | 大幅な値上げ | 世界情勢の変動 |

| 2023年前半 | 価格が大きく下がる | 政府の補助 |

| 2023年後半 | 再び値上げ傾向 | 燃料価格高騰 |

| 2024年 | 値上がり傾向 | 政府の支援終了 |

2022年にはウクライナ情勢の影響を受けて電気代が大幅に値上げされました。

2022年の大幅な値上げを受け、2023年には政府が補助を行って電気代が一時期落ち着いています。

しかし2023年7月には、採算が取れずに大手7社が値上げを実施しました。

2024年には政府の支援も終了し、再び電気代が上昇傾向にあります。

電気代が推移するときには何らかの背景があるので、原因を把握しておくと今後の動きをある程度予想可能です。

価格変動に備えられるよう、電気代が変動する背景を把握しておきましょう。

2022年は世界情勢の変動による燃料費高騰が値上げの原因

2022年には以下の世界情勢の変動があり、燃料費が高騰しました。

- ウクライナ情勢に伴うロシア産資源の禁輸措置

- 新興国でのエネルギー需要の高まり

- 新型コロナウイルスの影響

ロシアのウクライナ侵攻に対する経済制裁によりロシア産の天然ガスの供給が減り、ヨーロッパでは代替資源として液化天然ガス(LNG)の価格が上昇しました。

ロシアは石油の産出国でもあり、石油価格の高騰も起こっています。

新興国ではエネルギー需要が高まり、資源を求める国が増えました。

需要が増えた上に供給が減ったため、燃料費価格がさらに高騰する原因に。

2019年には新型コロナウイルス感染症が発生し、緊急事態宣言が出された影響もあって、世界規模で経済活動が滞りました。

経済活動が行われなければ資源の需要が減り、一時的に燃料費価格が下落しています。

2022年3月には日本でもすべての県でまん延防止等重点措置が終了し、本格的な経済活動再開へ向けて動き始めました。

経済活動が再開されると急激に燃料の需要が高まり、供給が追い付かなくなりました。

需要と供給のバランスが崩れたのも、2022年に電気代が高騰した原因の1つです。

2022年の燃料輸入価格の推移は以下の通りです。

2022年の石炭の価格は上昇傾向で、液化天然ガスは7月から9月にかけて高騰している様子が分かります。

燃料輸入価格の影響を受けて、以下の通り電気代も高騰しました。

一般家庭で導入されている従量電灯が規制料金に当たり、自由料金は新電力の平均価格です。

規制料金を確認すると2021年までは大きな変動がなく、2022年に入ってから上昇している様子が分かります。

電気代の上昇には世界情勢が関わっているケースもあり、電力会社の努力では対応が難しいです。

2023年前半は政府の補助により電気代の値上げが抑えられた

2022年の大幅な電気代上昇を受けて、2023年から税府による補助が実施され、電気代の値上げが抑えられました。

政府による補助金は「電気・ガス価格激変緩和対策事業」によるもので、補助額は以下の通りです。

| 電力の種類 | 支援額 |

|---|---|

| 低圧電力 | ・1月~8月使用分:7.0円/kWh ・9月~12月使用分:3.5円/kWh |

| 高圧電力 | ・1月~8月使用分:3.5円/kWh ・9月~12月使用分:1.8円/kWh |

電気・ガス価格激変緩和対策事業は、エネルギー価格の高騰により厳しい状況にある家庭や企業の負担軽減を目的とした事業です。

事業では電気やガスの小売事業者を通して料金の値引きを実施。

毎月の請求書に直接反映する形で料金が割り引かれていたため、電気の利用者は特別な手続きなしに補助を受け取っていました。

当初は2023年9月で補助を終了する予定でしたが、物価高が長引いた影響を受けて、事業を継続しています。

2023年9月使用分からは補助額を引き下げたものの、引き続き補助が行われました。

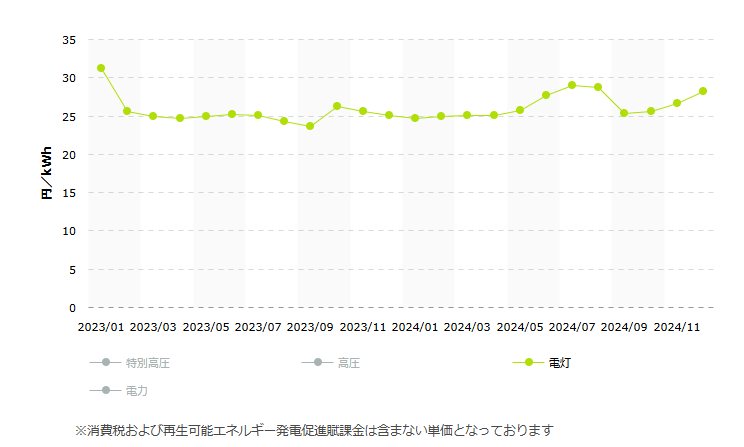

2023年の電気代の推移は以下の通りです。

2022年の終わりに30円を超える値段だった電気代が政府補助によって落ち着き、2023年の前半は1kWhにつき25円前後で推移しています。

世界情勢の変動が落ち着いているわけではなくても、政府の政策によっては電気代の値上がりが避けられるケースもあると分かりました。

2023年7月検針分から大手電力会社7社が値上げを実施

2023年7月検針分からは、大手電力会社7社が値上げを実施しました。

値上げ申請が行われた背景は以下の通りです。

- 燃料費価格の高騰

- 円安

政府補助の影響で各家庭が支払う電気代は抑えられていましたが、燃料費の高騰が落ち着いたわけではありません。

燃料費価格の高騰に加え、円安も電力会社の燃料輸入額に影響を与えます。

円安になると輸入品の価格が高くなるため、元々高騰していた燃料を輸入するコストがさらに増加。

値上げ申請を行った以下の7社は赤字決算となっていました。

- 北海道電力

- 東北電力

- 東京電力

- 北陸電力

- 中国電力

- 四国電力

- 沖縄電力

中でも東北電力や北陸電力など4社は過去最大の赤字を計上しました。

大手電力会社が採用している規制料金のプランでは、燃料費調整制度が導入されています。

燃料費調整額は燃料の調達にかかるコストを電気代に反映する仕組みです。

燃料調達に費用がかかると、電気代は高くなります。

燃料費調整額には上限が設けられていて、上限を超えると電気代に反映できず電力会社が負担しなければいけません。

燃料費価格高騰によって電気代に反映できない負担が増した結果、電力会社が赤字を計上する結果となりました。

電気はライフラインで家計に直結するので、値上げに関しては厳正な審査が行われます。

審査の結果、申請されていた割合よりも値上げ幅を圧縮した上で、料金改定申請が認可されました。

料金改定は行われましたが、以下の理由で電気代の高騰は避けられています。

- 値上げ幅の圧縮

- 電気・ガス価格激変緩和対策事業

- 燃料費高騰がやや抑えられる

値上げの審査では、修繕費の見直しや燃料費が下落傾向に移ったとの理由で値上げ幅が抑えられました。

電気・ガス価格激変緩和対策事業による補助金の継続や、燃料費価格が2022年と比較すればやや落ち着いて、電気代の高騰は起こりませんでした。

2024年は政府の支援終了が影響して電気代が値上がり傾向に

2024年には政府の支援が終了して、電気代が値上がり傾向になっています。

2023年に行われた電気・ガス価格激変緩和対策事業は、物価高の長期化により2024年5月使用分まで継続されました。

以下の通り支援額はやや縮小され、支援額が減った5月から電気代が値上がり傾向になっています。

| 電力の種類 | 支援額 |

|---|---|

| 低圧電力 | ・1月~4月使用分:3.5円/kWh ・5月使用分:1.8円/kWh |

| 高圧電力 | ・1月~4月使用分:1.8円/kWh ・5月使用分:0.9円/kWh |

一度25円前後まで下がった電気代は、30円近くまで上昇しました。

2024年に電気代が高くなっている原因は以下の通りです。

- 電力の供給量不足

- 燃料費価格の高騰

国際的に脱酸素の動きが高まっている中、国内でも再生可能エネルギーにシフトする動きが出ています。

しかし国内の発電所の80%近くは火力発電所です。

代替エネルギーが十分に確保されていない中、火力発電による発電量を抑える動きがあるため、供給量が追い付かず価格高騰の原因になっています。

ウクライナ情勢以来の燃料費価格高騰も続いている中で政府による補助が終了したため、2024年5月以降の電気代は上昇傾向になりました。

2023年には1.40円だった再エネ割賦金が2024年には3.49円になったのも、電気代値上げの原因の1つです。

2024年の電気代上昇にも複数の要因が関係していると分かります。

酷暑乗り切り緊急支援の補助により夏場の価格上昇は抑えられた

2024年の夏には、以下の理由で酷暑乗り切り緊急支援が実施されました。

- 夏の酷暑

- 円安による物価高

酷暑になると一般的な夏よりも電力の使用量が増え、家計への負担が懸念されます。

円安による物価高も継続していたため、直接的に家計の負担を軽減する方法として電気代やガス代への補助が行われました。

酷暑乗り切り緊急支援では、2024年の8月~10月使用分の電気代を対象に以下の金額が補助されています。

| 電力の種類 | 支援額 |

|---|---|

| 低圧電力 | ・8月と9月使用分:4.0円/kWh ・10月使用分:2.5円/kWh |

| 高圧電力 | ・8月と9月使用分:2.0円/kWh ・10月使用分:1.3円/kWh |

2024年の前半に30円近くまで上昇した電気代も、酷暑乗り切り緊急支援が実施されていた時期は再び25円前後に落ち着きました。

補助が終了した11月以降は、再び電気代が上昇傾向にあります。

高い水準を保ったままの電気代は、2025年1月から再び電気・ガス料金負担軽減支援事業による補助が行われる原因になりました。

補助がなくなると電気代が上昇する傾向から、2025年以降も電気代の値上げが続くと予想可能です。

電気代の変動から分かる料金に影響を与える原因3つ

過去の電気代の変動から分かる、電気料金に影響を与える原因は以下の3つです。

- 世界情勢

- 電気の需要

- 政府の政策

他地域への侵攻やエネルギー需要の高まりによって燃料の供給が不足すると、燃料費が上がって電気代値上げの原因になります。

日本は燃料を海外からの輸入に頼っているため、燃料費値上げの影響が大きいです。

海外からの輸入には為替も影響し、円安が進むとより負担が大きくなります。

電気の需要の変化は国内でも起こり、通常でも夏と冬は電気の消費量が多く、電気代が高くなりがちです。

気候の変動により夏の電気消費量が増えれば、供給不足になり価格高騰の原因に。

冬は室内と室外の気温差が大きく、電気消費量も多くなります。

電気代の引き下げに繋がる可能性があるのは、政府の政策です。

緊急支援により政府からの補助が受けられれば、一時的に電気代支払いの負担を軽減できます。

とはいえ政府からの補助は一時的です。

補助が終わると再び電気代が上がる可能性は高いので、今後に備えて自分でもできる対策を考えておきましょう。

電気代値上げ対策をする上で知っておきたい電気代の構成

電気代の構成を知っておくと、電気代の値上げ対策を行いやすいです。

電気代は以下の要素で構成されています。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 基本料金 | 契約内容によって固定された料金 |

| 電力量料金 | 実際に使用した電気量を元に計算した費用 |

| 燃料費調整額 | 燃料の調達にかかるコストが電気代に反映された金額 |

| 再エネ割賦金 | 再生可能エネルギーの普及促進に必要な財源 |

基本料金は契約しているアンペア数によって決まる固定された料金です。

アンペア数は電気の流れる量を表し、アンペア数が大きいと自宅で同時に使用できる電化製品の量が増えます。

アンペア数は家族の人数や使用する電化製品の量に合わせて決めるのが一般的です。

電力量料金は決められた単価に実際に使用した電気量を掛けて算出され、電気使用量に応じて変動します。

燃料費調整額は燃料の調達にかかるコストを電気代に反映した金額で、調達コストが上がると高くなり、燃料費が安くなるとマイナスになるケースも。

再エネ割賦金は再生可能エネルギーの普及促進に必要な財源で、政府によって一律の金額が設定されます。

年による変動はあっても、電力会社による違いはありません。

中国電力や四国電力では基本料金を設けていませんが、ほとんどの電力会社で4つの項目が電気料金に影響します。

電気代値上げへの対策を行うなら、価格が変動する電気使用量と燃料費調整額に注目しましょう。

電気代を大きく左右するのは電気使用量と燃料費調整額

電気代を大きく左右するのは電気使用量と燃料費調整額です。

電気使用量とは電気を使用した量で、電力量料金に影響します。

電力量料金は電力量料金単価に使用量を掛けて計算する仕組みです。

例えば電力量料金単価が30円とすれば、使用量による料金は以下の通り。

| 使用量 | 料金 |

|---|---|

| 200kWh | 6,000円 |

| 300kWh | 9,000円 |

| 400kWh | 12,000円 |

使用量が200kWhの家庭と400kWhの家庭では、料金の負担が6,000円違う計算です。

電気の使用量が倍になると料金も倍になるので、少しでも電気の使用量を抑えると負担軽減に繋がります。

燃料費調整額は電力会社ごとに決められていて、契約先によって価格が異なります。

燃料費調整額が異なるのは電力会社の立地や発電所の種類の違いにより、燃料調達に必要なコストに差が出るためです。

電気の利用者を保護する観点から、高額になりすぎないよう燃料費調整額には上限が設けられています。

大手電力会社と契約している人は上限以上の請求を受ける心配はありません。

ただし新電力の中には燃料費調整額に上限を設けていないケースもあり、燃料調達コストが高くなると電気料金が高額になる可能性も。

新電力を利用している人や検討している人は、燃料費調整額に上限があるかチェックしましょう。

電気代の値上げ対策で新電力に切り替る前に確認するべき注意点2つ

電気代値上げへの対策を目的として新電力に切り替えるときは、以下の2点を確認しましょう。

- 乗り換えによって電気代が下がる可能性は高いか

- 契約期間が決まっているか

新電力は独自の料金体系で大手電力会社よりも安く電気料金を提供していますが、今契約しているプランや電気の使用状況によっては電気代が下がらないケースもあります。

契約期間が設けられている新電力もあり、契約期間中に解約すると解約金を支払わなければいけません。

新電力への乗り換えで電気代値上げへの対策を行うつもりが、逆効果になる可能性もあります。

乗り換え前のシミュレーションや契約内容の確認で、電気代を引き下げられるか確認してから申し込みを検討しましょう。

必ず電気代が下がるとは限らないのでシミュレーションを実施してから申し込む

新電力への乗り換えで必ず電気料金が下がるとは限らないため、申込前には必ずシミュレーションを実施しましょう。

同じ電力会社のプランでも人によって適したプランが異なるように、新電力の料金体系によっては電気の使用状況に合わないケースもあります。

新電力会社によって得意分野が異なるので、自分に合う新電力を利用するのがポイントです。

多くの新電力会社が公式サイトにシミュレーションを用意しています。

おてがるでんきのシミュレーションを利用して電気料金を比較した結果、1年間で軽減できる電気料金は以下の通りです。

| 電気使用量 | 北海道電力エリア | 東京電力エリア | 中国電力エリア |

|---|---|---|---|

| 200kWh | 27,488円 | 20,295円 | 6,796円 |

| 350kWh | 37,817円 | 29,185円 | 17,000円 |

| 500kWh | 52,187円 | 42,670円 | 29,564円 |

※契約アンペア数は50A

おてがるでんきは電力使用量が大きい人ほど費用軽減効果が高いと分かりました。

現在住んでいるエリアによっても軽減できる電気料金は異なり、中国電力エリアでは節約できる電気代が少なめの傾向です。

シミュレーションの結果、電気料金の引き下げに繋がらないときは、今の電力会社でプランを見直した方が効果的。

シミュレーションを活用し、今よりも電気料金を引き下げられる可能性があると分かってから、申込先を決めましょう。

新電力は契約期間が決められているケースもある

新電力では契約期間が決められているケースもあり、期間内に解約すると解約金が必要です。

契約期間のある新電力の契約期間と解約金の例は以下の通り。

| 新電力 | 契約期間 | 解約金 |

|---|---|---|

| エネワンでんき | 1年間 | 3,300円 |

| eoでんき | 1年間 | 3,300円 |

エネワンでんきやeoでんきでは1年間の契約期間が定められ、短期間で解約すると3,300円の解約金が必要です。

解約金が3,300円かかると、節約した電気料金以上の出費になる可能性もあります。

一度乗り換えたら長期的に利用する予定の人なら、解約金を気にする必要はありません。

「試しに新電力を利用してみたい」「不満があるときは再度乗り換えたい」といった人には、契約期間なしの新電力が利用しやすいです。

今回紹介したおすすめの新電力はいずれも契約期間がありません。

気軽に乗り換えたい人は契約期間も確認してから利用先を決めましょう。