2024年の幕開けに、パーソナルコンピュータのハードウェア技術の動向を占う毎年恒例の特集記事「PCテクノロジートレンド」をお届けする。本稿はCPU編だ。Meteor Lakeを公約通り投入したIntel、そしてZen 4が好調に推移したAMD、ライバル2社の今後の計画を追ってみたい。

|

◆関連記事リンク (2024年1月1日掲載) PCテクノロジートレンド 2024 - プロセス編 (本稿) PCテクノロジートレンド 2024 - CPU編 (2024年1月3日掲載) PCテクノロジートレンド 2024 - GPU編 (2024年1月4日掲載) PCテクノロジートレンド 2024 - Memory編 (2024年1月5日掲載) PCテクノロジートレンド 2024 - Storage編 (2024年1月6日掲載) PCテクノロジートレンド 2024 - Chipset&NPU編 |

|---|

***

Intel CPU

2023年12月、一応公約通りMeteor LakeがCore Ultraブランドで投入された。Core Ultraについては既にこちらで説明しているので割愛するとして、問題はこの先の話である。現時点ではまだCore Ultraは全部で11製品しか発表されていない。ではこの先どこまで増えるのか? というのはちょっと見えないのだが、現時点で分かっているのは

- P SKUは投入されない(廃止)

- 特定用途(NUCクラスの超小型PC、一部の組み込み向けなど)用途に、H SKUとほぼ同等のスペックでPS SKUが用意される「らしい」。ちなみにSocketはLGA1851

- Desktop向けのS SKUはMeteor Lake世代では無い

というあたり。P SKUを廃止した理由は不明であるが、なのでMeteor LakeはUで無ければHという、ちょっと極端な構成になってしまった。U SKUはそもそもCPU TileがP-Core×2+E-Core×8という縮小構成で、IO TileもないからDiscrete GPUの接続もできない構成で、なのでミニノートとかにはこれでもいいだろうが、メインストリーム以上には力不足である。なのでメインストリーム以上はH SKUを使い、これまでP SKUを利用していた製品向けにはcTDPを使って動作周波数と消費電力を制限する、という形の実装となる。

このMeteor Lakeの後継となるのがArrow Lakeで、こちらはIntel 20Aを利用する最初の製品である(Photo01)と同時に、Desktop/Mobileの両方のプラットフォームに供給される製品でも「あった」(過去形)。さてこのArrow Lakeであるが、Tile構成になっている事そのものはMeteor Lakeと同じであり、細かい改良はあるにせよ基本的にはCPU/GPU/SoC/IOという4つのTileから構成される事そのものは変更なさそうだ。またBase TileとFoverosで接続される構造そのものにも変更はないだろう。

変更があるのはその製造プロセスである。Photo01ではIntel 20AとExternal N3という表記(Intel 4はMeteor Lakeだ)があるわけだが、実際には

- S/H/HX SKU : TSMC N3E

- U SKU : Intel 3

という事になるらしい。Intel 20Aはどこに行った? という話であるが、どうも開発が遅延しているとの事。少なくともHX SKUに関しては8P+16E構成で、P-CoreがLion Cove、E-CoreがSkymontという名前になる。このLion Cove/SkymontがMeteor LakeのRedwood Cove/Crestmontからどう変わったか、に関しては今のところ資料が無い。拡張命令が追加される事そのものは明らかになっており(Photo02)、なのでRedwood Coveの焼き直しというよりはもう少し手が入っていると思われるが、これに関する詳細は明らかにされていない。

-

Photo02: "Intel Architecture Instruction Set Extensions Programming Reference"より。赤枠で囲った命令がArrow Lakeで追加サポートされるもの。Arrow LakeとArrow Lake-Sでサポートする拡張命令が異なる、というのも興味深い。

ところでS/H/HXがTSMC N3Eを使う理由だが、これは何となく想像がつく。Processの所で説明したように、Intel 3の当初の生産量は非常に限られている。OregonのD1は、全体で月産4万枚のWafer生産能力があるとされるが、これは全てのプロセスノードの合計の話であって、Intel 3だけを4万枚製造できるわけではない。おまけに、そのIntel 3を使うSierra ForestとGranite Rapidsも控えており、こちらは極端にダイサイズが大きい。となると、D1のIntel 3の生産能力は殆どSierra ForestとGranite Rapidsに費やされることになる(というか費やさないと間に合わない)訳で、ここで更に出荷数量の多いCCG向けのDesktop/Mobile製品まで作るのは流石に無理、と判断されたのだと思う。

この結果として、Intel 3を利用するU SKUはともかくとして、TSMC N3Eを使うS/H/HX SKUの出荷はTSMCの所で説明したように2024年第3四半期末~第4四半期になると想像される。つまりDesktop向けのArrow Lakeが投入されるまでは、現在のRaptor Lake Refreshベースの13th Gen Coreプロセッサを引っ張るしかない訳だ。

ちなみにこのArrow Lake、GPU TileはMeteor Lakeと同じくXe-HPGベースのものになるし、何しろ統合GPUだからメモリバンド幅は限られる訳で、恐らく最大構成でもMeteor Lakeと同じ8 Xe Coreに留まるだろう。異なるのはプロセスで、こちらはIntel社内のプロセスで置き換えになる。現状一番可能性が高いのはIntel 7+であろう。IO Tileも同じく。SoC Tileはひょっとすると14nmかもしれないが断言はしにくい(スペック的には14nmで十分間に合うとは思う)。

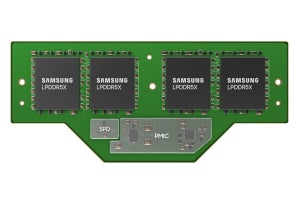

このArrow Lakeの後に登場するのがLunar Lakeであるが、こちらはArrow Lakeの派生型というか、超小型PCに向けた構成である。現在聞こえてきている話は、CPUは4P+4Eで12MB LLCを搭載。GPUはXe2-HPGで最大8 Xe Coreであるが、大きく異なるのはこれを複数Tileにするのではなく、一つのダイにまとめている事。製造プロセスはTSMC N3Eである。パッケージそのものは2 Die(Compute DieとSoC Die)構成で、更にパッケージ上にLPDDR5X-8533を2ch(容量は16GB~32GB)統合したワンチップ製品とされる。恐らくこれが登場するのは2024年末辺りになるかと思う。

2023年10月に行われたIntel Innovationにおけるクライアント製品のロードマップを見る限り、更にこの後継であるPanther Lakeが2025年以前に投入されるように見えなくも無いが、実際にはPanther Lakeが投入されるのは2025年以降になるだろう。それも2025年末とか、2026年とかいう時期までずれ込むらしい。Intel 20Aが遅れているという事は、Intel 18Aも当然この遅れをモロに受ける事になるからだ。

ちなみにこのPanther LakeはArrow Lakeの後継というよりはLunar Lakeの後継という方が正しい模様だ。Arrow Lakeの後継は? というと、2025年中にArrow Lake Refreshが投入されるが、これはCPU Tileが刷新(大型化)され、8P+32Eとかいう化け物になるらしい(LLCも大容量化される模様)。これはタイミング的に間に合えばIntel 20Aに戻る可能性もあるが、TSMC N3Eのままの可能性も残されている。

個人的には、Dual Fab対応で物理設計がなされているのではないかと考えている。効率だけ考えればIntel 20Aを切り捨ててTSMC N3Eを利用する方が賢明だが、Intel 20Aを立ち上げないとIFSのビジネスが成立しない以上、Intel 20Aでの製品実績を作るのは必須と考えられるからだ。ただIntel 20Aがスケジュール通りに製造できなかった場合、Arrow Lake Refreshまで投入出来なくなるのはビジネス的にクリティカルである。そう考えるとDual Fab対応は(設計コストこそ嵩むものの)安全な策だと思う。

なお、そのArrow Lake Refreshの後継としてNova Lakeなるコード名と構成情報も出て来ているが、このあたりはまだだいぶ先という事もあって、正直どこまで情報が正しいのか判断が出来ない。とりあえずはArrow Lake Refreshあたりまでが「比較的確実」な線と考えておくのが妥当だろう。

ついでにサーバー向け製品についてもちょっと触れておきたい。今年前半中に、Sierra ForestベースのXeonがリリースされる、という話は既に何度か報じたとおりだ。昨年10月のIntel InnovationではそのSierra Forestのサンプルも示された(Photo03)。さて、そのSierra Forestだが、Compute Tile×2の外側にIO Tile×2が配されるという構造になっている(Photo04)。さてこれのTileの大きさだが、そのSierra Forestのウェハがこちら(Photo05)。ここからTileのサイズは概ね22.3×26.5mmで、591平方mm程度になると推察される。Emerald RapidsのXCCのTileよりは小さい(こちらは推定で778.7平方mmに達する)ものの、Sapphire RapidsのXCC Tile(400平方mm)をはるかに上回る。で、目下の疑問はこんな巨大なダイを、Intel 3を使って十分なYieldで製造できるのか? というあたりだ。何しろMeteor LakeのCPU Tileは70平方mm強だから、それなりに欠陥が多くても結構な数のダイが取れるわけだが、Sierra Forestは1枚のWaferから100個しか取れない。

-

Photo03: 以前掲載したこの写真の別アングル。このあとレタッチする関係で、別の写真とした。

-

Photo05: 会場での撮影した写真で言えば、Gelsinger CEOが手に持つウェハの2つ左がそれ。この写真はIntel提供のもの。

ちなみに続くGranite Rapidsは、更にTileサイズが大型化するとみられる。Photo06はGranite RapidsとSierra Forestに共通の構造であるが、Granite Rapidsは恐らくCompute Tileを3つ並べた構造になると思われる。で、そのGranite Rapidsは最大132coreと伝えられており、つまりCompute Tile一つあたり44coreという計算だ。Intel 7世代の場合で言えば、Sapphire RapidsのXCCが15coreで400平方mm、Emerald RapidsのXCCが32coreで779平方mmと考えると、44coreのGranite RapidsはIntel 7でロジック密度が上がったとはいえ、700平方mmを切るのは難しそうに思える(プロセスの所でもちょっと書いたが、ロジックそのものは微細化で密度を上げられるが、L2とかL3などのキャッシュはSRAMなので、ここはそれほど密度が上がらない)。本当にIntel 3でこの巨大なダイを十分なYieldで製造できるのか、現時点では定かではない。

余談ながらこのSapphire Rapids/Granite Rapidsではパッケージが一新される。ソケットはLGA7529で、寸法は104.5mm×70.5mm。Emerald RapidsまでのLGA4677のほぼ倍の面積となる。Photo04で、600平方mm近いダイが小さく見えるのは、そういう理由である。

このGranite Rapidsの後に出てくる製品として現時点で明らかになっているのはClearwater Forestのみである。こちらはSierra Forestの後継でE-Coreのみの製品となり、Intel 18Aでの製造を予定しているが、Panther Lake同様に多少後ろにずれるのではないかと思われる。コアそのものはArrow Lakeと同じSkymontベースではあるが、Photo02にClearwater Forest専用とかPanther Lake/Clearwater Forestのみサポートの機能(USER_MSRとかFRED、NMI-Source Reporting)があるあたり、Skymontの改良版というか派生型になるものと予想される。