科学技術振興機構(JST)は6月6日、赤ちゃんの「人見知り」行動が、相手に近づきたい(接近行動)と怖いから離れたい(回避行動)が混在した状態、すなわち「葛藤」状態であることを発見し、さらに相手の「目」に敏感に反応することを明らかにしたと発表した。

同成果は、JST 課題達成型基礎研究の一環として、東京大学 大学院総合文化研究科の岡ノ谷 一夫 教授、JST 戦略的創造研究推進事業 ERATO型研究「岡ノ谷情動情報プロジェクト」の松田佳尚 元研究員(現 同志社大学 特任准教授)、京都大学 大学院教育学研究科の明和政子 准教授らによるもの。詳細は、米国時間6月5日付のオンライン科学誌「PLOS ONE」に掲載された。

赤ちゃんの多くが「人見知り」をするが、その個人差は大きく、時期や程度もさまざまであり、その多くが、発達の途中で消えてしまう。また、兄弟姉妹であっても人見知りをするかどうかは個人差があり、そのメカニズムはいまだに不明となっている。

人見知りの強い赤ちゃんに対して、他人と母親を区別できるようになった証拠という人もいるが、これまでの研究から、赤ちゃんは生まれてすぐに他人と母親を区別する能力を得ていることが報告されており、それに従うと、赤ちゃんの人見知りは、他人と母親を区別できるようになったために表れたものではなく、生まれてすぐに他人と母親を区別しながら、生後ある程度の期間を経てとる行動ということとなる。

また、これまで人見知りは、怖いという感情が、人見知りが出てくる生後半年以降に同じように表れてくることから、単に人を怖がっているだけだと考えられていた。しかし、喜びや笑いといった「快」の感情は生後2~3カ月の早い時期に芽生えることも知られており、快と不快が混ざった「はにかみ」を見せる時や、母親にしがみつきながらも相手を見ている時もあることも報告されており、もし、人見知りが、本当に怖がっているだけならば、見なければ済むことから、相手を見るという行為や、慣れてきた後は近寄ったりすることに疑問が残ることとなる。しかし、そうした疑問を説明できる研究はこれまでほとんど行われてこなかったほか、赤ちゃんが相手のどこに目を向けて人見知り行動をしているのかも正確に調べられてこなかったという。

そこで今回、研究グループは人見知りのメカニズムの解明を目指して、生後7~12ヵ月の赤ちゃん57名を対象に、気質調査と視線反応計測を実施した。

気質調査では母親にアンケートをとり、赤ちゃんの「人見知り」度を回答してもらったほか、さらに人見知りと月齢との関係も調査した結果、人見知りが表れる時期はさまざまで、個人差が大きいことが確認され、一般的に人見知りが表れる時期である「生後8カ月」が正しくないことが判明した(相関係数:0.18)。

また、母親に赤ちゃんの「怖がり」と相手への「接近」の気質についても回答してもらい、接近行動(どれほど相手に近づきたいのか)と回避行動(相手から離れたいのか)を指標に人見知りとの関係を調べたところ、人見知りの強い赤ちゃんは、「接近」と「怖がり」の両方の気質が強いことが判明したという(この2つの行動は互いに相反する心理行動であり、最も「本質的な」行動としてあらゆる動物において見らるが、それを支えるそれぞれの気質が「接近」と「怖がり」となる)。

心の中に相反する感情が存在し、そのいずれをとるか迷うことを「葛藤」と呼び、学童期の子どもを対象とした心理学研究では、すでに「人見知りとは接近と回避の葛藤状態である」と報告されてるが、今回の研究によって、1歳前の赤ちゃんでもすでに「葛藤」を抱えた状態で人見知りすることが示唆されたこととなった。

そこで研究グループは、さらなる研究として、視線反応計測によって、人見知りの赤ちゃんがどのように母親を見ているのか、他人を見ているのか、相手の何に注目しているのかを調べた。

具体的には、赤ちゃんに3種類の顔を見せ、その時の注視時間を計測した。3種類の顔は(1)母親、(2)他人、(3)「半分お母さん(母親と他人を半分ずつ融合させた作図)」となっており、同研究グループは2012年に、赤ちゃんは母親を親近感から、他人の顔を目新しさからよく見る一方、不気味さのために半分お母さんの顔を見ないことを報告していたが、今回の研究から、人見知りの強い赤ちゃんと弱い赤ちゃんでも、その違いはないことが確認されたという。これは、どのような赤ちゃんでも相手の顔を正しく認識していることを示す結果だという。

|

|

|

赤ちゃんが示す顔の選好。人見知りが強い赤ちゃん(赤丸)も弱い赤ちゃん(青丸)も、母親(右)と他人(左)の顔を長く見る一方、「半分お母さん」(中央)の顔を長く見ようとはしなかった。平均注視時間±標準誤差(注視時間には個人差があるため1人1人の総注視時間を100として%計算。正規分布化のための逆正弦変換も行っている) |

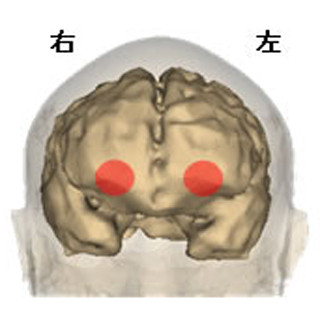

また、人見知りの強い赤ちゃんが弱い赤ちゃんと同じ目の動きをするのかの調査(顔を目、鼻、口の部分に分け、赤ちゃんの注視時間を別々に分析)したところ、人見知りの弱い赤ちゃんよりも、強い赤ちゃんの方が相手の「目」の部分を長い時間見ることが判明したほか、興味深い点として、最初に相手と目が合った時に、凝視するような敏感な目の動きを示すことも確認したという。この「目の凝視」は、相手が母親でも他人でも同じであったという。

さらに研究グループは、人見知りの強い赤ちゃんはコミュニケーションにためらいを覚えるため、相手の目線や顔の向きに敏感ではないかと考え、相手の視線や顔の向きによって、目の動きがどう変わるのかの調査として、自分と向き合った顔(正視顔)とよそ見している顔(逸視顔)を同時に見せたところ、人見知りの弱い赤ちゃんは、正視顔を長い時間見ていたのに対して、人見知りの強い赤ちゃんは逸視顔を長い時間見ていることが確認された。

|

|

|

赤ちゃんが示す顔の向きの選好。人見知りの強い赤ちゃん(赤丸)は、正視顔(左)よりも逸視顔(右)を長く見た。一方、人見知りの弱い赤ちゃん(青丸)は正視顔(左)を長く見た。平均注視時間±標準誤差(注視時間には個人差があるため1人1人の総注視時間を100として%計算。正規分布化のための逆正弦変換も行っている) |

このことから、人見知りの弱い赤ちゃんは、相手とコミュニケーションをとろうとしているのに対し、人見知りの強い赤ちゃんは、自分を見ている相手の顔から目をそらし、自分を見ていない相手を良く観察していることが示唆されたとする。また、これらの結果は、人見知りの強い赤ちゃんと弱い赤ちゃんにグループ分けした時だけ観察され、月齢の高低や、接近気質の強弱、怖がり気質の強弱というグループ分けでは見られないことも確認されたという。

なお、研究グループでは、「相手に近づきたい」そして「相手から離れたい」という、相反する行動の狭間で、相手の目を凝視しつつも、相手に見られ続けると目をそらしてしまい、逆に、相手が目をそらすと、赤ちゃんは相手をよく観察するという一連の行動は、赤ちゃんの感情発達において、「心の葛藤」を理解する一助となり得るものだと説明する。また、乳児期の人見知りの原因は、学童期の人見知りの原因と本当に同じなのか、乳児期においてどのような子が、そのあと学童期に入っても人見知り行動を続けるのか、などの疑問点が残されていることから、長期観察を進めることで、1人ひとりに合わせたコミュニケーションと教育環境、能力開発につなげられることが期待できるようになるとするほか、人見知りのメカニズムの解明により、逆に人見知りを「まったくしない」とされる発達障害の理解にも役立つことが期待されるとしている。