土地を売ることを決めたものの、値段をどのくらいに設定したらいいのか悩んでいませんか? 大切な財産を手放すのですから、できるだけ高く売りたいと誰もが願うと思いますが、値段を高く設定していつまで経っても売れないというのも困ります。

土地売却で最も重要なことは、売却相場を適切に把握しておくことです。”相場”ときくと難しく感じるかもしれませんが、土地の相場は自分で調べることもできます。

そこで本記事では、土地相場の調べ方について解説します。最新の相場予測や価格を決めるポイントについても紹介しますので、ぜひ参考にしていただき、理想の価格と形で土地を売却できるようにしましょう。

土地売却の相場は3つの方法で調べよう

さっそく土地相場の調べ方を紹介します。調べる方法は主に次の3つあります。3つの方法を併用することで、より適正な売却価格を見定めることができます。

- 複数の不動産会社に査定依頼する

- 不動産情報サイトを調べる

- 指標となる地価を調べる

自分なりの相場感を持っておくことは、売り出し価格・値引き交渉を予測した最低価格・成約価格を決めるときにとても大切です。それぞれの調べ方について詳しく見ていきましょう。

①複数の不動産会社に査定依頼する

複数の不動産会社に査定を依頼し比較することで、ある程度の相場を知ることができます。土地の売却価格を決めるために相場を知りたいなら、不動産取引のプロである不動産会社を頼ることが一番です。また、2つ目以降に記載する方法は少し専門的な情報となるため、自分で調べる自信がない人や、手っ取り早く相場を把握したい人はまずこの方法を試してみましょう。

ただし、不動産会社によって得意とする不動産の種類は異なります。土地の売買を得意とする不動産会社では高い価格がつきやすく、反対に不得意な会社では安い価格がついてしまいます。そのようなばらつきのある査定額を比較するため、最低でも3社以上の不動産会社に査定を依頼しましょう。

複数社に査定依頼するなら一括査定サイトを利用するととても便利です。一括査定サイトなら個人情報や物件情報など、面倒な入力を一度で済ませることができます。無料で利用できるので、「相場を調べて、価格によっては売却をやめたい」という人にも安心です。

おすすめの一括査定サイトは「すまいステップ」

- 初めてで不安だから実績のあるエース級の担当者に出会いたい

- 厳選された優良不動産会社のみに査定を依頼したい

- 悪徳業者が徹底的に排除された査定サイトを使いたい

\ 厳選した優良会社に査定依頼 /

すまいステップで一括査定する

次の記事では、おすすめの不動産一括査定サービスをランキング形式で紹介しています。査定サイトによってもサービス内容が異なりますので、いくつかのサイトを併用するのも良いでしょう。

不動産鑑定は売買には不要

土地の価格を知る方法としては、不動産鑑定士という国家資格を持つ専門家に鑑定を依頼する方法もあります。不動産鑑定士に鑑定を依頼することでも土地の価値を測ることはできます。ただし、特別な事情がない限り不動産鑑定は土地の売買には不要なため混同しないようにしましょう。

不動産鑑定とは、不動産鑑定士が不動産鑑定評価法という法律や不動産鑑定評価基準に基づいた鑑定・評価を行うものをいいます。主に裁判などの公的な目的で利用されるため、一般的な不動産売買には必要ありません。不動産会社の査定と異なり費用もかかるため、必要な理由がない限りは誤って利用しないようにしましょう。

不動産鑑定についてより詳しく知りたい人はこちらの記事をご覧ください。

②不動産ポータルサイトを調べる

不動産ポータルサイトでは、現在販売中の土地につけられている売り出し価格を参考にすることができます。売りに出されている土地の中から自分の土地と似た条件の土地を探し、その売り出し価格を確認しましょう。似た条件の土地を探す際には、詳細検索などでエリア・駅からの距離・面積などの条件を絞って検索するとよいです。

ただし、不動産ポータルサイトで見られるのはあくまでも売り出し価格であり、成約価格ではないという点には注意しましょう。似た土地が2,000万円で売りに出されていたからといってそのまま2,000万円で買い手が見つかるとは限りません。売り出し価格は売り手が自由に設定できるもののため、目安や参考としての利用にとどめましょう。

③地価を調べる

自分で相場を調べるなら、土地価格の指標となる『地価』を調べて計算することもおすすめです。指標となる地価とは、具体的には次の5つのものを指します。

- 実勢価格

- 公示地価

- 基準地価

- 路線価(相続税評価額/相続税路線価)

- 固定資産税評価額

こうした指標を利用して、自身の土地の価値を求めることも可能です。地価の調べ方や計算方法について、次の章でさらに詳しく解説します。

地価を調べるために知っておきたい5つの指標

では、土地の売却価格の指標となる5つの地価の調べ方と、それを利用した土地相場の計算方法をご紹介します。地価の種類と内容が一覧できるよう表にまとめましたのでご覧ください。

| 地価の種類 | 地価の性質 | 調査主体 | 調査時点(発表時期) | 調べられるサイト等 |

| 実勢価格 | 実際の土地取引が成立した価格 | 国土交通省 | 随時 ※不動産取引後 (随時) |

土地総合情報システム│不動産取引情報検索 |

| 公示地価 | あらゆる地価の指標 | 国土交通省 | 毎年1月1日 (毎年3月下旬) |

土地総合情報システム│地価公示・都道府県地価調査 |

| 基準地価 | 公示地価を補完 | 都道府県 | 毎年7月1日 (毎年9月下旬) |

土地総合情報システム│地価公示・都道府県地価調査 |

| 路線価(相続税路線価) | 公示地価の8割が目安 | 国税庁 | 毎年1月1日 (毎年7月1日) |

財産評価基準書路線価図・評価倍率表 |

| 固定資産税評価額 | 公示地価の7割が目安 | 市町村(東京23区は都税事務所) | 毎年1月1日※評価額の見直しは原則3年に1回 (毎年4月上旬) |

(いずれも所有者本人等に限られる) |

| 路線価(固定資産税路線価) | 相続税路線価を補完 | 同上 | 同上 (3月31日までに決定し、その後遅滞なく) |

各市町村(東京23区は都)の公式サイト |

では一つずつ具体的に見ていきましょう。

実勢価格

実勢価格は、実際に売買が成立したときの地価のことです。いわば土地の時価で、他にも成約価格や取引価格などと呼ばれます。過去に取引が成立した価格であるため、購入希望者の需要や情勢などを加味した売買価格を検討したい場合に非常に参考になります。

実勢価格の調べ方

実勢価格は、国土交通省の土地総合情報システムの「不動産取引情報検索」で調べられます。土地総合情報システムでは、不動産取引後に行われるアンケート調査に基づいた実際の不動産取引に関する情報を閲覧できます。

不動産取引情報検索を使って実勢価格を調べる手順は次の通りです。

- 最新の取引時期を選択する

- 「種類を選ぶ」から土地を選択する

- 住所または路線・駅名または地図をクリックして地域を選ぶ

- 似た土地を見つけ取引総額や平米単価を確認する

より最新の情勢や土地のニーズを反映した取引情報を得るために、時期は最新のものを選択することがおすすめです。思うように取引情報が得られなかった場合には時期を少し遡って検索するのも手です。

実勢価格についてより詳しく知りたい人は次の記事もご覧ください。

公示地価

公示地価はあらゆる地価の指標として利用される基準的な価格のことです。一般の土地取引や資産評価、公共事業用地取得の価格設定の目安として活用されます。

地価公示法という法律に基づき、国土交通省が毎年1月1日時点の標準値の地価(1平米あたりの単価)を、どこにも偏らない「正常な価格」として評価した地価です。

価格を定められる標準地は、価格が類似する全国約23,000エリアに分けられています。そのため、土地の価値を知りたい場合に最寄りの標準地の公示地価はかなり参考になるのです。公示結果は毎年3月下旬に発表されます。

公示地価の調べ方

公示地価は、国土交通省の土地総合情報システムの「地価公示・都道府県地価調査」や、地域によっては一般財団法人資産評価システム研究センターの全国地価マップで調べることができます。

それぞれの調べ方は以下をご覧ください。

| 土地総合情報システム「地価公示・都道府県地価調査」 | 一般財団法人資産評価システム研究センター「全国地価マップ」 |

|

|

公示地価で表示される金額は1平米あたりの価格です。また一般的に、売却価格の相場としては公示価格よりも10〜20%ほど高くなるといわれています。以上のことから、公示地価から相場を求める計算式は以下の通りです。

公示地価についてより詳しく知りたい人は、次の記事もご覧ください。

基準地価

基準地価は、いわば公示地価の都道府県版です。国土利用計画法という法律に基づいて、都道府県が毎年7月1日時点の基準地の地価(1平米あたりの単価)を評価し、結果は9月下旬に発表されます。

公示地価(国)の標準値と基準地価(都道府県)の基準地が同じであることも多く、1月と7月の年2回調査されるため、地価の変化をいち早く察知して修正できる仕組みです。

基準地価の調べ方

基準地価も公示地価と同じく、国土交通省の土地総合情報システムの「地価公示・都道府県地価調査」や、地域によっては一般財団法人資産評価システム研究センターの全国地価マップでも調べることができます。

| 土地総合情報システム「地価公示・都道府県地価調査」 | 一般財団法人資産評価システム研究センター「全国地価マップ」 |

|

|

調べ方の流れは公示地価とほとんど変わりありません。売買価格の相場を知るために調べるのであれば、あえてどちらかに限定せず「地価公示・都道府県地価調査の両方」を選択したり、□と△の両方を探すこともおすすめです。

相場の計算方法も同様で、次のように面積と1.1をかけて求めましょう。

基準地価についてより詳しく知りたい人は、次の記事もご覧ください。

路線価(相続税路線価)

路線価は、国税庁が発表する相続税路線価と市町村(東京23区の場合は都税事務所)が発表する固定資産税路線価の2種類がありますが、一般的には路線価といえば相続税路線価を指します。

相続税路線価は、国税庁が毎年1月1日時点の路線(道路)に面する宅地の地価(1平米あたりの単価)を評価したものをいいます。結果は毎年7月1日に発表され、まとめたものを財産評価基準書といいます。相続税路線価は公示地価の8割が目安とされています。

相続税路線価は、国税庁が相続税・贈与税を算定するときの基準として活用されているため相続税評価額とも呼ばれます。路線価がついている土地の地価は路線価図に記されている単価に敷地面積を掛けて求めるため、これを路線価方式といいます。

一方、路線価がついていない土地の地価は、固定資産税に一定の倍率(各税務署ごとに設定)を掛けて求め、これを倍率方式といいます。固定資産税路線価については、次の項目で触れます。

相続税路線価の調べ方

相続税路線価(評価額)は、相続税の納税が必要になった場合に送付されてくる書類に記載があります。最新かつ正確な価格を知りたい場合は納付書を確認するとよいでしょう。

ただし、自身で相続税路線価を調べることもできます。国税庁の財産評価基準書「路線価図・評価倍率表」もしくは一般財団法人資産評価システム研究センターの全国地価マップで路線価を調べ、そこから計算式で求めましょう。

路線価を調べる手順は以下の通りです。

| 国税庁 財産評価基準書「路線価図・評価倍率表」 | 一般財団法人資産評価システム研究センター「全国地価マップ」 |

|

|

路線価から売却相場を調べる場合、相続税路線価は公示地価の8割程度であるということから次のように計算できます。

相続税路線価を求める方法など、路線価についてより詳しく知りたい人は、次の記事もご覧ください。

固定資産税評価額

固定資産税評価額は、毎年1月1日時点の土地・家屋・償却資産所有者に対して課される固定資産税などの基準となる価格です。固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税を算定するときの基準として活用されています。固定資産税評価額もまた公示価格の約8割程度が目安です。

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、市町村(東京23区は都税事務所)が、前年の1月1日の地価を参考に評価額を算定し、毎年3月31日までに決定される仕組みです。評価額は原則3年に1度見直しされます。ただし、地目変換・分筆をしたり、地価の下落が大きい土地では、基準年度以外でも評価額を見直されることがあります。

また混同しやすいものとして前項で触れた固定資産税路線価があります。これは、相続税路線価がついていない路線(道路)に面する宅地の標準価格(1平米あたりの単価)のことで、固定資産税評価額が決定した後、遅滞なく固定資産税路線価が発表されます。

固定資産税評価額の調べ方

個々の土地の固定資産税評価額は次の3通りで確認できますが、調べられるのはいずれも所有者本人や代理人・関係者に限られており、第三者がネット等で調べることはできません。

- 所有者(納税義務者)あてに毎年4月に届く固定資産税課税明細書(固定資産税納税通知書に添付)

- 市町村(東京23区は都税事務所)に来庁して、固定資産課税台帳を閲覧(縦覧)

- 市町村(東京23区は都税事務所)に来庁・郵送で、固定資産税評価証明書を発行申請

なお、固定資産税路線価は、各市町村(東京23区は都)の公式サイトで調べられます(例:東京都主税局|路線価公開(23区))。一般財団法人資産評価システム研究センターの全国地価マップでも調べられます。

固定資産税評価額は公示価格の約8割程度が目安であるため、次のように計算しましょう。

最新版|土地売却の相場変動の仕組みと予想

地価は常に変動しているため、土地の売却価格の相場も日々変わります。土地の売却相場はどういった影響を受け、どのように変動していくのでしょうか。本章では、土地の価格を左右する土地の特徴についてや、これまでと今後の相場推移について解説します。

土地の相場を左右する要素

そもそも土地の価格は以下のような要素で決められています。

| 土地価格を決める要素 | 価格が高くなりやすい土地の特徴 |

| 面積 |

|

| 形状 |

|

| 周辺環境 |

|

| 接面道路 |

|

| 政策や情勢 |

|

このような条件を満たしている場合には、高く売却できる可能性があります。

本記事でも紹介した公示地価や基準地価などは、こうした要素を踏まえて公的に求められた価格です。不動産会社は基準となる地価を参考に、さらに最新の情勢やニーズなどを含めて土地の査定を行います。

これまでの土地の価格相場の推移

まず、ここ10年余りの地価の推移を確認しましょう。

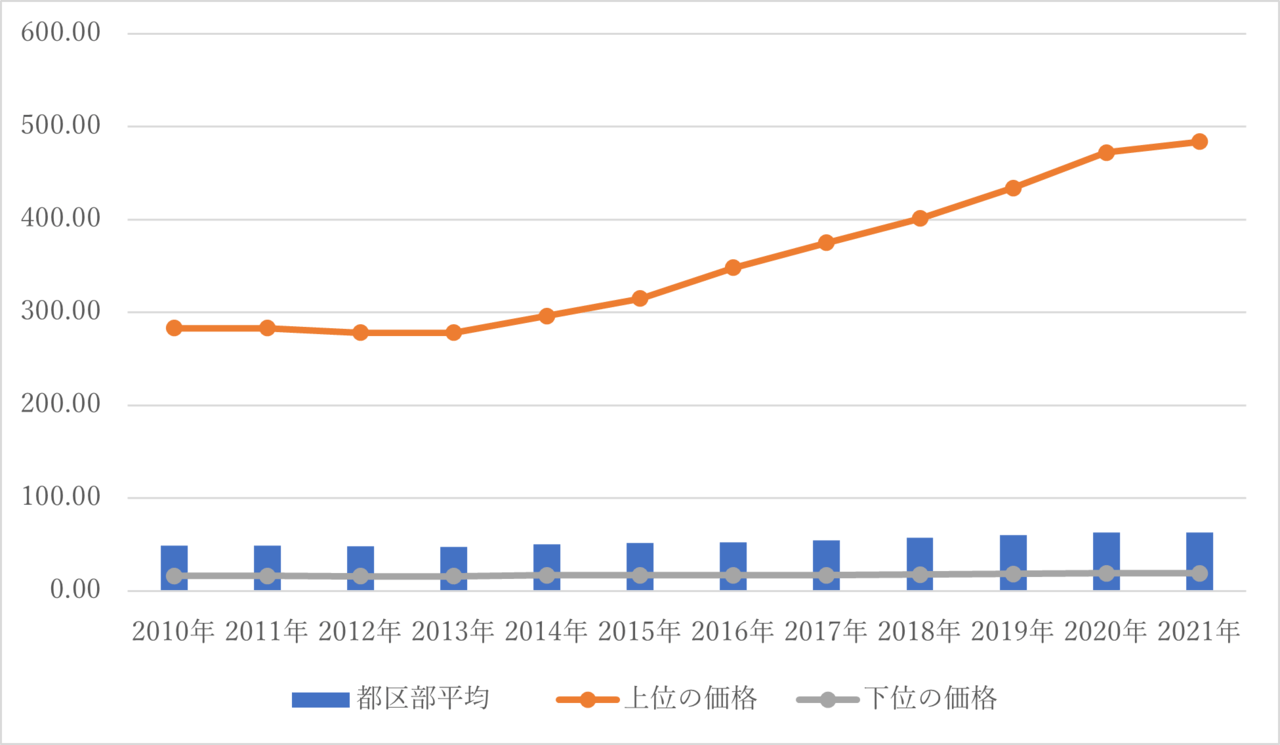

【グラフ】東京都区部住宅地の平均公示価格の推移 (単位:万円/平米)

“参考:国土交通省|地価公示(平成22年~令和3年)”を基に作成

上のグラフは国土交通省の「地価公示」のデータを基に作成した、東京都区部住宅地の平均公示価格の推移です。これを見ると東京の住宅地の価格は、東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定した翌年の2014年から上昇し、2021年は2013年と比較して+32.1%も上がりました。

しかし、全国的に見ると2021年の住宅地の地価はコロナ禍の影響で7~9年ぶりに下落しています。東京圏は▲0.5%、大阪圏は▲0.5%、名古屋圏は▲1.0%、地方圏のうち地方4市(札幌市・仙台市・広島市・福岡市)は+2.7%でしたが、その4市を除く地域では▲0.6%と軒並み下落、全用途の全国平均も6年ぶりに値を下げています。

ただ、コロナショックにより価格が低迷しているとはいえ、今後近いうちに土地の価格が大きく下落するといった予想はされていません。次で今後の見通しを説明します。

今後の土地価格相場の見通し

これまでの日本では、しばしば次のような理由で地価がバブル崩壊時のように急落するのではないかと予想する声がみられました。

- 新型コロナウイルス感染症の流行

- 東京オリンピック・パラリンピックの閉幕

- 不動産の2022年問題

しかし、まず世界的に経済危機をもたらしたコロナ禍は、日本の不動産業には悪影響はほとんどありませんでした。むしろ家で過ごす機会が増え、より快適な暮らしを求めて家を購入したり、テレワークスペースのある家を買い求めたりといったコロナ禍による新たな需要も生まれています。

また、オリンピックといった国際的行事の後には景気が下がる傾向がありますが、東京オリンピックは1年延期し、ギリギリまで中止も検討されたことで景気への影響がそもそも緩やかなものでした。そのため、閉幕による大きな地価の減少は考えにくくなりました。

2022年問題(生産緑地問題)に関しても、大量の土地が市場に流れることがないよう現在政府が対策をとっているため、地価暴落の可能性は低いとみられています。

最新の不動産価格変動についてより詳しく知りたい人は、次の記事もご覧ください。

2022年問題について取り上げたこちらの記事もおすすめです。

土地の売却価格が決まるまでの流れ

売却価格の相場感をつかんだら、上記のような手順にそって不動産会社と契約し、買い手と価格交渉をします。ステップごとに詳しく見ていきましょう。

STEP1:査定を依頼する

まずは不動産会社に査定を依頼しましょう。価格を知ることができるのはもちろんですが、売却の時期やローンの完済が可能かどうか、売却にかかる費用など、売却に関するわからないことを相談できることもメリットです。

査定を依頼するなら、必ず複数社に査定を依頼しましょう。繰り返しになりますが、不動産会社には得意不得意がそれぞれあり、自身の土地の取扱を得意としているかどうかは他社と比べてみなければわかりません。

効率的かつ簡単に査定を依頼するなら一括査定サイトの利用がおすすめです。必要事項の入力が一度で済み、査定額や対応、サービスを比較することでより優良な不動産会社を選ぶこともできます。

土地の査定や注意点についてより詳しく知りたい人は、次の記事もご覧ください。

STEP2:希望売却価格を決める

査定結果が出たら、不動産会社と契約を結ぶ前に「これくらいで売りたい」という希望売却価格を決めておくと安心です。明確ではなく、「だいたいこれぐらい」というイメージを持っていれば構いません。

希望売却価格を決める基準は次の3つがあげられます。

- 売却益でローンの残債を完済、または大部分を返済できる金額

- 売却益で新居の頭金が支払える金額

- 調べてわかった相場価格

以上の基準からある程度の希望売却価格を決め、媒介契約に進みましょう。

STEP3:媒介契約を結ぶ

続いては査定結果や対応と希望売却価格を根拠に、実際に売却を任せる不動産会社を決めましょう。

よい不動産会社かどうか判断するコツは、担当者とコンタクトを取り、査定額の根拠を確認することです。優良な不動産会社であれば値段が下がってしまった理由も含めて詳しく説明してくれます。説明の仕方やわかりやすさ、対応のよさなどをみて選びましょう。

不動産会社が決まったら媒介契約を結びます。媒介契約は一般媒介契約・専任媒介契約・専任専属媒介契約の3種類あり、それぞれ異なる特徴があるのでよりメリットの大きい契約方法を選びましょう。

不動産会社の選び方についてより詳しく知りたい人は、次の記事もご覧ください。

媒介契約について詳しく解説したこちらの記事もおすすめです。

STEP4:売り出し価格・最低売却価格を決める

不動産会社と媒介契約を結んだら、担当者と相談して売り出し価格を決めます。売り出し価格は実際に不動産ポータルサイトなどに提示される市場価格をいいます。

最初の売り出し価格は、値下げを想定して相場よりもすこし高めに設定するのが一般的です。売り出してから売却までにかかる期間は3〜6ヶ月程度といわれています。売りに出してしばらく経っても買い手が見つからない場合は、徐々に値下げすることもあります。

売り出し価格を決めたら、同時に最低売却価格も決めます。買い手が現れたら価格交渉が行われるので、売却後の資金計画も考慮しながら「ここまでだったら値下げしてもいい」という最低売却価格もあらかじめ決めておくことがポイントです。

STEP5:買い手と価格交渉をして成約価格を決める

買い手が見つかったら価格交渉をします。買い手はできるだけ安く購入したいと考えているため、ここで値下げを見越した売り出し価格や最低売却価格の決定が活きてきます。交渉に柔軟に応じることで交渉が円滑に進み、スムーズ売却できる可能性も高くなるでしょう。

こうして売り手と買い手の双方が合意し、売買が成立した価格を成約価格といいます。一般的には売り出し価格よりも成約価格が安くなることが多いです。

土地売却の全体の流れや手続きについてより詳しく知りたい方は、次の記事もご覧ください。

まとめ

土地売却を行う際、適正な売り出し価格の設定を行うことで買い手が見つかりやすく、売却期間が短くなる可能性があります。自身の土地を正しく評価するには、ある程度相場を知っておくことが大切です。

公示地価などの指標となる地価の下調べをし、相場を自身で求めることもできます。しかし、土地の売却相場は情勢や景気に左右されて日々変動しており、自分で調べるには限界があります。売却を考えているなら、まずは不動産会社による査定を受けてみましょう。

信頼できる不動産会社を見つけるためには、不動産一括査定サイトが有用です。無料で診断できる上、複数の会社をまとめて比較できるので、ぜひ安心して査定してみましょう。

一括査定サービス利用者が選んだおすすめサービスTOP3

※クラウドワークス、クロスマーケティング調べ(2021/4/9~2021/4/13実施 回答数380人)

こちらは、サービス利用者のアンケート結果による「おすすめの不動産一括査定サービスTOP3」です。実際の利用者の声と編集部の知見が合わさったできたランキングですので、ぜひ参考にしてください。

なお、不動産一括査定サービスは、それぞれ対応するエリアや提携する不動産会社が異なるため、1つだけでなく複数のサービスを利用することをおすすめします。

次の記事ではより多くのサービスを含めたランキングや「査定結果の満足度TOP3」や「親族・友達におすすめしたいTOP3」などカテゴリ別にもランキングを紹介しています。さらに詳しく知りたい方は読んでみてください。

※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。

・https://www.land.mlit.go.jp/webland/

・https://www.rosenka.nta.go.jp/

・https://www.retpc.jp/chosa/reins/

・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet

・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf

◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。