「離婚で家をもらう場合に査定は必要?」「財産分与って具体的にどう進めたらいいの?」と悩む人は多いでしょう。

離婚で家を財産分与することになった場合は、まず家の資産価値を調べる必要があります。

財産分与は法律が絡むだけでなく、査定のために不動産会社とやり取りする必要があるため、複雑そうに思われがちです。そこで本記事では、離婚時におこなうべき家の査定について以下のようなことをわかりやすく解説します。

- まずは「離婚時に家の査定が必要なケースとその理由」で査定が必要かを確認

- 「離婚で家を査定するときの注意点」で売却・譲渡両パターンの注意点をチェック

- 売却するか維持するかで迷っているなら「離婚後の家は売却or維持どちらがいい?」へ

- 「家を財産分与する手順」で離婚時の財産分与の流れをおさらい

離婚後、家を売るか維持するかで迷っているという人もぜひ参考にしてみてください。

なお、今すぐ不動産の査定を依頼したいという場合には、不動産一括査定サービスがおすすめです。不動産会社まで足を運ぶことなく、複数の会社にネット上でまとめて査定を依頼できます。

【利用者ランキングTOP3】家の査定には不動産一括査定サービスがおすすめ!

※クラウドワークス、クロスマーケティング調べ(2021/4/9~2021/4/13実施 回答数380人)

こちらは、サービス利用者のアンケート結果による「おすすめの不動産一括査定サービスTOP3」です。実際の利用者の声と編集部の知見が合わさってできたランキングですので、ぜひ参考にしてください。

また、次の記事ではより多くのサービスを含めたランキングや「査定結果の満足度TOP3」や「親族・友達におすすめしたいTOP3」などカテゴリ別にもランキングを紹介しています。さらに詳しく知りたい方は読んでみてください。

離婚時に家の査定が必要なケースとその理由

離婚時に家などの夫婦の資産・財産を分けることを財産分与といいます。財産分与は、原則として夫婦それぞれが財産を2分の1ずつ分けるのが一般的です。

しかし家や自動車などの資産はそのままでは均等に分けられません。資産価値を明らかにして均等に分割するには査定が必要です。

つまり、夫婦で家を財産分与する場合、次のようなケースで査定が必要です。

- 家を売却する場合

- 夫婦どちらか一方が家を譲り受ける場合

財産分与の対象にならない資産

夫婦の資産は、離婚する際は2分の1に分けることが一般的です。しかし、入手過程によっては、財産分与の対象にならない資産もあります。

所有している資産が財産分与の対象にならないケースを下記にまとめました。

- 片方の親族からの相続や贈与財産である

- 片方の親族が全額費用負担をして購入した

- 結婚前からどちらかが所有していた

- どちらか片方が結婚前の貯蓄だけを使って購入した

原則、上記以外のケースは財産分与の対象です。つまり、結婚後に家を購入した場合は不動産査定が必要であると考えておきましょう。

不動産の評価の指標には、固定資産評価額や路線価等ありますが、時価を知りたい場合は不動産会社などに査定してもらうのが一般的です。

【利用者ランキングTOP3】家の査定には不動産一括査定サービスがおすすめ!

※クラウドワークス、クロスマーケティング調べ(2021/4/9~2021/4/13実施 回答数380人)

こちらは、サービス利用者のアンケート結果による「おすすめの不動産一括査定サービスTOP3」です。実際の利用者の声と編集部の知見が合わさってできたランキングですので、ぜひ参考にしてください。

また、次の記事ではより多くのサービスを含めたランキングや「査定結果の満足度TOP3」や「親族・友達におすすめしたいTOP3」などカテゴリ別にもランキングを紹介しています。さらに詳しく知りたい方は読んでみてください。

離婚で家を査定するときの注意点

家を売却するにしても維持するにしても、多くのケースで家の査定は必要です。ただし、離婚にともなう家の査定は、通常の不動産売却と異なる注意点があります。

この章では、離婚時の家の査定で気をつけたいポイントを「家を売却する場合」と「どちらかが譲り受ける場合」に分けて解説します。

家を売却する場合の注意点

家が共有名義なら双方に売却意思が必要

家の登記名義人が夫婦の共有名義(共同名義)である場合は、夫婦双方に売却意思がなければ売却できません。家の所有権が夫婦それぞれにあるため独断では進められず、夫婦間での話し合いが不可欠です。

離婚がネガティブな理由である以上、精神的な疲弊から話し合いが先延ばしになるケースも珍しくありません。しかし、不動産査定には数週間要する場合もあります。できるだけ早めの行動を意識しましょう。

住宅ローンの残債があるなら完済が必要

住宅ローンの残債がある状態で家を売却することはできません。基本的には家の売却金や預金で住宅ローンを完済してから売買取引を完了させます。

しかし、家の査定額は成約価格よりも高く提示される場合も多いです。売却額のみで住宅ローンを完済しようと考えている場合は、査定額よりも多少下がった金額で売却されることも念頭に置きましょう。

住宅ローンの残債額は融資先の金融機関で確認できます。家の査定結果と残債額を見比べて確実に完済できる(アンダーローン)なら、財産分与に関する話し合いは進みやすいです。しかし完済が難しい場合(オーバーローン)は、任意売却や自己資金を利用した完済も視野に入れましょう。

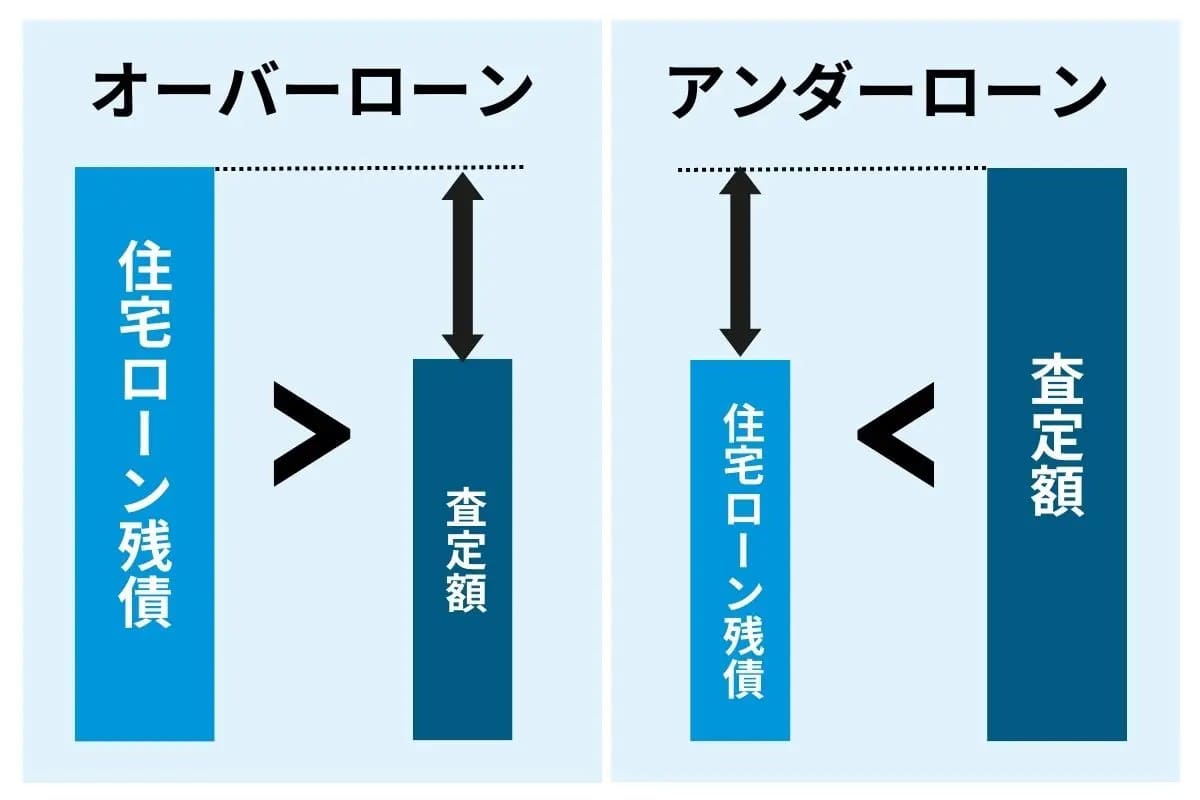

「アンダーローン」「オーバーローン」とは

家の売却額で、住宅ローンの残債が完済できるかできないかの違いを、「アンダーローン」「オーバーローン」といいます。

それぞれの違いについて把握しておきましょう。

| アンダーローン | 査定で判明した現在の査定額が、住宅ローンの残債を上回っている状態。 売却すれば住宅ローンが完済できる。 |

|---|---|

| オーバーローン | 査定で判明した現在の査定額が、住宅ローンの残債を下回っている状態。 売却額では住宅ローン完済ができないため、足りない分に貯金などを充てる必要がある。 |

夫婦どちらかが家を譲り受ける場合の注意点

話し合いで合意が得られれば、どちらか一方が家をもらうことも可能です。特に子供がいる場合、親権を得た側が家をもらい受けることも多いでしょう。

片方が家を譲り受ける場合は、家をもらう側が手放した側に対して代償金を支払うことで財産分与とします。

代償金の計算には、家の購入時の金額ではなく譲渡時の査定額を用います。なぜなら、築年数による経年劣化や社会情勢の変化によって、家の資産価値が変化しているからです。

代償金額は、家の査定額(住宅ローンの残債がある場合は差し引いた金額)の半額が原則です。ただし、夫婦の同意があれば半額でなくても問題はありません。他の財産などの兼ね合いもあるので、話し合って折り合いを付けましょう。

財産分与に不動産が含まれる場合、夫婦間で合意がない限り、いずれは査定が必要になります。早めに行動されることをおすすめします。

離婚にともなう家の査定方法

家の査定方法には、有料鑑定と無料査定の2つがあります。ここからは、それぞれ査定方法の特徴と、離婚の際にどちらが適しているを説明します。

有料の不動産鑑定

有料の不動産鑑定とは、国家資格を持つ不動産鑑定士が家を鑑定評価する方法です。

不動産鑑定士が作成する鑑定評価書は、裁判所などの公的な機関でも効力を発揮します。そのため、有料鑑定は裁判など財産分与に関わるトラブルが懸念される場合に利用される場合が多いです。

不動産鑑定費用の相場は約30~50万円といわれており、さらに鑑定には約数週間かかるため、なかなか気軽に依頼できる方法ではありません。

特別な事情やトラブルなく売却を考えるのであれば不動産会社の無料査定で十分です。無料相談を実施する事務所も多いため、利用を迷う場合はまず相談してみましょう。

無料の不動産査定

裁判をおこなうなどの特別な事情がなければ、不動産会社による無料査定を受けましょう。

不動産会社による査定は、オンラインで物件情報を送信しておこなう机上査定と、家の状態や周辺環境などを含めて詳細に査定する訪問査定の2通りです。

これらは不動産会社の営業の一貫でおこなわれるサービスのため、どちらの査定方法でも無料で利用できます。まずは机上査定で複数社を比較して、より希望にマッチする会社の訪問査定を受けるという流れが一般的です。

無料査定をお願いする場合は、売却も可能性としてありえることを伝えたほうがよいでしょう。

内密に査定したいなら匿名査定

「夫に提案する前に家の価値を知っておきたい」「周りに離婚や売却を勘付かれたくない」と不安に思っている場合は匿名査定という方法もあります。

連絡先などの個人情報を不動産会社に渡すことなく査定結果を確認でき、立ち合いも必要ないため、配偶者や周囲にばれずに査定を受けることができます。

匿名査定には、次の2つの方法があります。

| 査定種類 | 特徴 |

| AI診断 | 物件データを入力するだけで即時に概算金額がわかる |

| 不動産会社による匿名査定 | サイトを通じて物件概要のみを伝え査定してもらうため、 AI診断より詳細な概算金額がわかる |

ただし、匿名査定の結果はあくまで概算的なものであるため、売却するか否かの参考などに利用しましょう。具体的に話し合いを進めるためには、正確な情報を提示して査定を受けることをおすすめします。

\すまいステップなら匿名査定も可能/

離婚後の家は売却or維持どちらがいい?

続いて、離婚後の家を手放すか住み続けるかで迷う人向けに、双方のメリット・デメリットを紹介します。また、維持する場合に気になる名義変更についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

家を売却するメリット/デメリット

まず、離婚時に家を売却するメリットとデメリットについて考えてみましょう。考えられるメリット・デメリットは以下のとおりです。

| メリット |

|

| デメリット |

|

売却の最大のメリットは、家という資産をお金に換えることで明確に分割できるという点でしょう。また、分けたお金を生活費に充てられたり、トラブルが避けやすかったりすることもメリットです。

しかし、家の売却には3ヵ月~1年程度かかります。その間夫婦で行動をともにする必要があるため、精神的なストレスを感じる人も多いでしょう。また、生活環境が変わることが子供の負担になる可能性もあります。

早期売却を目指すなら、不動産会社による買い取りの利用もおすすめです。金額は7~8割程度になるものの、買い主を探す手間を省いて早く現金化することができます。

家を維持するメリット/デメリット

一方、家を維持して片方が住み続けるメリット・デメリットは次のとおりです。

| メリット |

|

| デメリット |

|

慣れた環境で生活の変化が起こりづらいことが最大のメリットです。子供がいる場合は転校・転園の必要もありません。また、引越し費用や売却の手間がかからないことも利点です。

ただし、代償金の話し合いや離婚後の住宅ローンの支払いなどでトラブルが起こる可能性があるため注意が必要です。また、場合によっては名義変更が必要になるので、手間や時間がかかることも念頭に置いておきましょう。

維持する場合は家の名義変更が必要

家を維持してどちらかが住み続ける場合、名義変更が必要な場合があります。例えば、家を共有名義にしている場合や、夫が所有する家に妻が住み続ける場合などです。

名義変更は、家の住宅ローンの有無や名義の状態によって手順や注意点が異なるため、以下の図を確認してください。

名義変更は個人でも手続き可能ですが、必要書類などが複雑なので司法書士に依頼したほうがトラブルや漏れを防ぐことができます。

また、名義変更は離婚後のいざこざに発展するケースも珍しくありません。特に連帯保証人になっている場合や共有名義の場合など、手放した側に住宅ローン返済の義務がある場合は金銭トラブルが起こることも多いです。口頭の約束ではなく、公正証書を作成しましょう。

家を維持する場合で住宅ローンの残債がある場合は、いずれのケースでも金融機関の承諾が必要で、通常は名義変更も自身でおこなうことはできません。

第三者である金融機関の権利の保護という観点から、中立的な司法書士が手続きをおこなうのが一般的です。

家を財産分与する手順

離婚にともなって家を査定に出す場合、上記のような手順で財産分与をおこないます。以下の見出しでそれぞれのステップを深掘りしましょう。

1.家が誰の名義かを調べる

まず、法務局で「不動産登記簿謄本(登記事項証明書)」を取得し、家の名義人を査定依頼前に調べておきましょう。登記事項証明書は、ネットで請求して登記所窓口で受け取れば、480円で取得することができます。

登記事項証明書を取得したら、名義人と合わせて乙区で掲載されている抵当権*が設定されているかどうかも確認しておきましょう。住宅ローンが完済されていれば、抵当権は抹消されて記載されません。

*抵当権:金融機関から借り入れる際、返済が滞った場合に不動産を金融機関が差し押さえられる権利

2.住宅ローンの契約内容・残債を調べる

次に、金融機関で住宅ローンの契約内容の残債額・契約者名義・連帯保証人を確認しましょう。不動産の名義人が住宅ローンの契約者と同一でない可能性もあるので、契約者の名義も忘れずに確認します。

早い段階で住宅ローン残債を明確にしておくと、家の売却金でローンの完済ができるか判断できます。夫婦間の話し合いにも具体性が増すのでおすすめです。

また、夫婦の一方が連帯保証人になっているケースは珍しくありません。連帯保証人には、名義人が返済できなくなった場合に支払いの義務が課せられます。離婚後もトラブルに発展する場合があるため、夫婦で話し合って公正証書に記載したり、保証人から外れるなどの手続きをしたりする必要があります。

連帯保証人から外れるには、代わりの保証人を立てて金融機関と交渉が必要です。

3.不動産会社や鑑定士に査定を依頼する

続いて、不動産会社や不動産鑑定士に査定を依頼して家の価値を調べましょう。

財産分与は法に関わる取引ですが、お互いの合意が得られれば無料査定の結果を基準として話し合っても構いません。まずは不動産会社で無料査定を受け、それをもとに交渉をおこなうこともおすすめです。

不動産査定のポイント

多くの不動産会社は、「不動産流通推進センター」による価格査定マニュアルに基づいて査定額を出します。しかし、査定額は不動産会社によって大きく異なります。

そのため、不動産査定は複数社に依頼しましょう。各社から提出された価格を比較することで、相場もわかります。また、不自然に高い査定額を出してきた不動産会社に対し、「根拠なく高い査定額を提示しているのでは?」と疑うこともできるでしょう。

売却を考えている場合は、複数社を比べることで「仕事は丁寧にしてくれるか」や「どのような根拠のもとで話を進めてくるのか」など、信頼できるかどうかの判断もしやすくなるはずです。

\すまいステップで無料診断してみる/

一括査定サービス利用者が選んだおすすめサービスTOP3

※クラウドワークス、クロスマーケティング調べ(2021/4/9~2021/4/13実施 回答数380人)

4.特有財産の有無を確認する

具体的な話し合いの前に、特有財産がないかを確認しましょう。特有財産とは、夫婦の協力以外で手に入れた財産のことをいいます。特有財産は財産分与の対象にならないため、明らかにしておくと話し合いがスムーズです。

特有財産は次のような財産のことをいいます。

- 片方の親族からの相続や贈与財産である

- 片方の親族が全額費用負担をして購入した

- 結婚前からどちらかが所有していた

- どちらか片方が結婚前の貯蓄だけを使って購入した

判断が難しい場合には、弁護士など専門家に相談するのもおすすめです。

5.夫婦で話し合いをおこなう

家の名義や住宅ローンの状況、家の価値といった情報が集まったら、それらをもとに夫婦で話し合いましょう。

家について話し合うべき主な内容は次のとおりです。

- 住み続けるか売却するか

- 売却方法はどうするか

- 住宅ローン残債をどうするか

- 手数料や税金などをどちらが負担するか

家に限らず、財産分与の話し合いには時間がかかりやすく、精神的な負担も大きいです。話がまとまらない場合は弁護士などの第三者を立てるなど、クールダウンしてお互いが冷静に話し合えるようにしましょう。また、決めたことは書面に書き留めることをおすすめします。

法務局で登記事項証明書を取得する場合は、土地は地番、建物は所在および家屋番号が必要になります。家を買ったときの契約書等の資料があるとスムーズに取得できます。

離婚による家の査定に関するQ&A

最後に、家の査定に関して押さえておきたい内容をQ&A形式でまとめました。

正確な査定額を知りたい場合は?

A.実際に家の状態を調べる「訪問査定」をする必要があります。

ネットですぐに利用可能な「簡易査定(机上査定)」では、精密な価格を算出することはできません。正確な査定額を知りたいなら、立ち会いのもとで家や周囲の状態を見てもらう訪問査定を受けましょう。

事前に用意すべき資料は不動産会社によって異なりますが、購入時の物件資料や住宅ローンの残債金額、固定資産税の控えなどを用意しておくと安心です。訪問査定の査定結果が出るのは約1週間~10日後なので、早めの依頼を心がけましょう。

査定結果の値段で売却できると思っていいの?

A.査定額は成約価格ではないため、その値段で売れる保証にはなりません。

査定額はあくまで売り出し価格を決めるための基準です。成約価格だと勘違いしてしまうと、トラブルの原因になるため注意しましょう。

社会情勢や周辺エリアの影響により、物件相場は変動するものです。買い主との値下げ交渉の結果、値段が下がる可能性も十分に考えられます。査定額は目安としてとらえておきましょう。

配偶者に査定を隠したい場合の注意点は?

A.離婚の意思を配偶者に伝えていない場合は、家に郵送物を送ってこないように不動産会社に伝えましょう。

「自分のみで離婚の意思を固めている」「配偶者が家の売却を拒否しているが、査定額だけは知っておきたい」など、配偶者に査定を隠したい場合もよくあるケースです。

しかし、不動産会社が営業電話やメールに加えて自宅宛に査定書を送ってくる場合があります。トラブルを防ぐため、査定申込フォームのメッセージ欄に「郵送物は送らないでほしい」と記載しておくと安心でしょう。また、匿名査定・AI査定サイトの利用も選択肢のひとつです。

土地だけ夫(妻)名義の場合は?

A.土地と建物の名義が異なる場合、売却は互いの合意が必要で、譲渡は名義統一の手続きが必要です。

まず売却して財産分与する場合は、互いの合意があれば問題なく売却できます。土地と建物を別で売りに出すと買い主が見つかりにくいため、セットで売却活動を進めることが一般的です。現金化ができたら、土地と建物の取得金額の割合で売却金額を分けましょう。

ただし、土地と建物で別の売買契約を結ぶため、手間がかかって複雑になりやすいことはデメリットです。先に名義統一の手続きをしてから売却することもできます。

続いて、どちらかが家に住み続ける場合には、もう一方が所有している部分を譲渡して、名義を統一する手続きをおこないます。土地と建物で価値が異なるため、状況に合わせて代償金を支払うなどして調整しましょう。

別居中でも査定は可能?

A.離婚に向けて別居している場合でも、査定を受けることは可能です。

査定自体は合意を得なくても利用できるため、配偶者に許可を取る必要はありません。ただし、査定した流れで売却の話を進めてしまうとトラブルに発展する可能性もあります。あくまでも話し合いの参考としての査定にとどめておきましょう。

査定後に不動産会社の担当者から営業を受けることもあるので、あらかじめ売却するかの参考として利用したい旨を伝えておくと安心です。別居中であることを伝えなければならないわけではありませんので、安心してください。

まとめ

離婚時に決める物事のほとんどは、双方の合意が不可欠なものばかりです。ただし片方のみが離婚を決意して、そのままスムーズな話し合いを実現させるために、静かに計画を進めているようなケースもあるかもしれません。

早めの段階で家の査定をしてその価値を明確にしておけば、無用なトラブルを避けられるだけでなく、財産である家に対して取れる選択肢を増やすことにつながります。

新しい生活を歩みだすためにも、お互いに満足のいく財産分与ができるように、共有財産の価値は早めに明確化させるようにしましょう。

※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。

・https://www.land.mlit.go.jp/webland/

・https://www.rosenka.nta.go.jp/

・https://www.retpc.jp/chosa/reins/

・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet

・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf

◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。