大阪大学(阪大)は9月30日、大腸がん患者と健常者の腸内細菌叢の大規模比較解析を実施した結果、健常者にはほとんど存在せず、大腸がん患者で異常増殖している12種類の菌を同定し、そのうちの2種類は大腸がんとの強い関連性が示唆されたと発表した。

同成果は、阪大 免疫学フロンティア研究センター/微生物病研究所の原英二教授らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

近年、がんを含むさまざまな疾患に腸内細菌が関与していることがわかってきている。大腸がんは、食物線維を多く摂取することで発症リスクが低下することが示唆されており、その病態に腸内細菌が関与している可能性がある疾患の1つとされている。

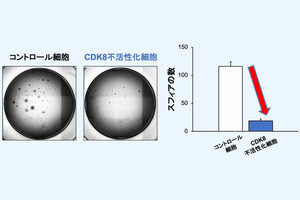

原教授らは、大腸がん患者にのみ異常増殖している12種類の腸内細菌を同定した後、それらの中に大腸がんの発症を促進する作用がある菌が存在するかどうかの調査を実施。その結果、菌が細胞老化を誘導すること、ならびに短鎖脂肪酸、特に酪酸が細胞老化誘導の主な原因物質であることが判明したという。

また、ヒトの大腸がん組織の解析を行ったところ、2つの菌が大腸がん組織に付着・浸潤し、その周囲に細胞老化マーカーを発現する細胞が存在することを確認したほか、大腸がん組織では、非がん部の組織と比較して酪酸濃度が高いことも判明。この2つの菌が実際にヒトの体内で酪酸を分泌することで細胞老化を誘導している可能性が示唆されたとする。

さらに、この2つの菌と大腸がんの直接的な因果関係の検証を行ったところ、片方の菌が投与されたマウスでは、大腸腫瘍数が有意に増加することが確認されたほか、もう一方の菌が投与されたマウスは有意差はなかったが、腫瘍数が増加する傾向が認められたとしており、大腸腫瘍数が有意に増加した菌に対し、老化細胞除去作用のある「セノリティックドラッグABT-263」を併せて投与したところ、組織中の老化細胞の数が減少し、大腸腫瘍数の減少傾向および大腸腫瘍径の有意な縮小が認められたことから、これら2つの菌が酪酸分泌により大腸がんの発症を促進すること、ならびに大腸がんの腫瘍進展に老化細胞の蓄積が関与している可能性が示唆されたとしている。

なお、一般的に酪酸は、腸内細菌が食物線維を分解・代謝することで産生され、腸管保護的に働くと考えられているが、逆に酪酸がこれらの菌の大腸がん発症促進作用の鍵であることが判明したことから、研究チームでは今後、腸内細菌についての研究がさらに発展し、今回の研究の成果が腸内細菌叢を制御することによる効果的な大腸がん予防法の確立につながることが期待されるとしている。