国立極地研究所(極地研)と信州大学は5月14日、宇宙線の観測のため、2018年2月に南極・昭和基地に中性子計とミューオン計が設置し、それから約半年後の2018年8月に昭和基地での中性子およびミューオンの値の減少が確認され、それが、「コロナ質量放出」によるものと結論づけたと発表した。

同成果は、信州大大学院 総合理工学研究科の木原渉大学院生(研究当時)、信州大学理学部の宗像一起特任教授、同・加藤千尋教授、極地研 宙空圏研究グループの片岡龍峰准教授(総合研究大学院大学 複合科学研究科 極域科学専攻 准教授兼任)、信州大大学院 総合理工学研究科の高柚季乃大学院生(研究当時)、同・門倉昭教授(データサイエンス共同利用基盤施設 極域環境データサイエンスセンター 教授/総合研究大学院大 複合科学研究科 極域科学専攻 教授兼任)、茨城工業高等専門学校 電気電子システム工学科の三宅晶子講師、JAXA 宇宙科学研究所の小財正義プロジェクト研究員、千葉大学理学部の桑原孝夫特任研究員、名古屋大学 宇宙地球環境研究所の徳丸宗利教授、信州大大学院 総合理工学研究科の内田悟大学院生(研究当時)、同・海見走大学院生(研究当時)、中国科学院Institute of High Energy Physicsの中村佳昭氏、極地研 宙空圏研究グループの内田・ヘルベルト・陽仁特任助手(総合研究大学院大 複合科学研究科大学院生)、総合研究大学院大 複合科学研究科の村瀬清華大学院生のほか、米国、ブラジル、クウェート、オーストラリアの研究者も参加した国際共同研究チームによるもの。論文は2本執筆され、「Space Weather」と「Journal of Space Weather and Space Climate」の2誌に掲載された。

太陽がなければ、人類をはじめとする地球上の生物の大半が生きていけないが、同時に太陽は荒ぶる存在でもあり、太陽が発した強い紫外線や放射線、荷電粒子などは容赦なく常時、地球に降り注いでいる。

地上は地球の磁場と大気によって守られているため、一部の紫外線などを除けばほぼ届かないため安全だが(それでも紫外線を浴び続ければ、遺伝子が損傷を受ける可能性がある)、周辺の宇宙空間ではそうはいかない。

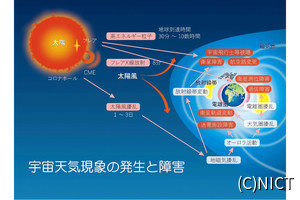

さらに、太陽風の攪乱によって地球の磁場が乱れる「磁気嵐」、それも大規模なものが発生して地磁気が弱くなると、それまで防がれていた低エネルギー放射線が通常よりも低い高度まで侵入してくるようになる。そのため衛星が故障する確率が高まるだけでなく、国際宇宙ステーションの宇宙飛行士や、さらには1万m前後の高度を飛行する旅客機の乗務員ですら被曝の危険性が上がってしまう。より強力なものになると、地上の送電網を損傷させる危険性すらあり、過去には大停電などが発生したことも知られている。

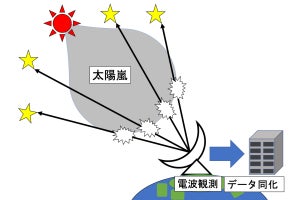

こうした被害を防ぐために人類は、「宇宙天気予報」を気にする状況となっている。地上での宇宙線連続観測による宇宙天気研究は、主に中性子計と多方向ミューオン計による観測データを用いて行われてきた。

宇宙天気現象は短期間(数日)スケールの現象なので、数時間の宇宙線の流れの変化を調べることが有効で、そのためには宇宙線の全天モニタが必要だ。中性子計については、「宇宙船地球号(Spaceship Earth)計画」が世界的な観測網を構成している。そしてミューオン計においては、2006年から「汎世界的ミューオン観測網」が宇宙天気現象の観測を行っている。

これまで中性子計とミューオン計による観測は独立して行われ、それぞれ宇宙天気研究で成果を上げてきたが、両者による観測が同時に行われている地点はほとんどなかったという。そこで、2018年2月、中性子計とミューオン計による観測の橋渡し的なデータを取得するため、信州大の加藤教授が中心となり、南極の昭和基地において中性子計とミューオン計による同時観測がスタートした。

-

(a)昭和基地の中性子計とミューオン計が入ったコンテナ。(b)中性子計が設置されたコンテナ内。(c)中性子計とミューオン計が設置されたコンテナ内。ミューオン計は中性子計下部に設置されている (出所:極地研Webサイト)

また極地では、地磁気の特性上、地球上のほかの場所と異なり、同じ方向から来た宇宙線を中性子計とミューオン計で観測することが可能となるという。宇宙線は荷電粒子であり、地球に到来した際、地球の磁場によってその軌道が曲げられてしまうが、極域における地球の磁場は宇宙空間に開いているため、宇宙線は磁力線に沿った形で入射することになり、中性子計とミューオン計でほぼ同じ方向から到来した宇宙線を観測することが可能になるという特徴があるという。これが観測地点として昭和基地を選択した理由であるとする。

そして昭和基地で観測を開始しておよそ半年後の2018年8月、中性子計とミューオン計で計数の低下が観測されたという。国際共同研究チームは、太陽風プラズマの人工衛星観測データなどを調査し、「コロナ質量放出」によって太陽から吹き出る、螺旋状のロープのようなねじれた「磁気フラックスロープ」(磁力線群)の到来が引き起こした現象であると結論づけ、汎世界的ミューオン観測網のデータを使ったさらに詳細な解析を実施したという。

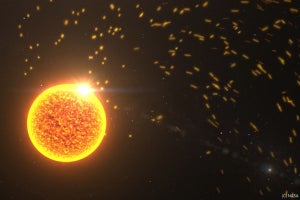

コロナ質量放出とは、コロナ中の磁気エネルギーが突発的に解放される「太陽フレア」と呼ばれる爆発現象に伴って、大量のプラズマと磁場が惑星間空間に放出される現象として知られる。このコロナ質量放出が発生した際、太陽磁場もコロナ物質に引きずられて放出される。磁力線の根元が太陽につながっているため、磁気フラックスロープを形成し、その輪がだんだんと広がっていくこととなる。

磁気フラックスロープ内部は、もともと宇宙線の少ないコロナ中の領域が膨張して形成されるので、その内部では宇宙線密度が低い。そのため、到来した磁気フラックスロープ内に地球が入ると宇宙線の計数が下がる現象「フォーブッシュ減少」が観測されるという。太陽の磁力線の群れが、地球の公転軌道まで届いてしまうというものだとする。

-

磁気フラックスロープの概念図 (文献「Marubashi, K., Adv. Space Res., Vol.26, No. 1, 55-66, 2000.」の図が改変されたもの) (出所:極地研Webサイト)

汎世界的ミューオン観測網のデータが解析されたところ、宇宙線密度と異方性(宇宙線の流れ)が変化していることが確認されたという。磁気フラックスロープの前面に形成された衝撃波が到来し、その後地球は磁気フラックスロープ内部に入ったと考えられるという。

-

データの解析結果 (Kihara et al.学会等発表資料より抜粋されたもの)。(a)太陽風速度(黒)と太陽風の吹く向き(青)。(b)太陽風プラズマの密度(黒)と温度(青)。(c)惑星間空間磁場強度(黒)とそのゆらぎ(青)。(d)宇宙線密度。(e)・(f)・(g)それぞれ異方性から計算された密度勾配のx、y、z成分。(e)の赤いプロットは宇宙線密度(d)の時間微分で、密度勾配のx成分の独立な指標 (出所:極地研Webサイト)

ここで注目すべきは、宇宙線密度の変化だという。衝撃波の通過後密度はフォーブッシュ減少が発生し、その後回復に転じる。通常は磁気フラックスロープ到来前の水準まで回復するだけだが、このときのイベントはいつもとは異なっており、磁気フラックスロープの後縁部で磁気フラックスロープ到来前の水準を超えて増加していたことが確認されたという。これまでの汎世界的ミューオン観測網を用いた解析では、こうした現象は確認されていなかったとする。

このことから、このときのイベントは特異なイベントとして研究者の間で注目されているという。主に以下の3点が、研究者たちによって注目されているポイントだ。

- 現在太陽活動は極小期付近にあり、イベントそのものの規模が小さい。

- イベントの規模が小さい割に、大きな地磁気嵐が引き起こされた。

- 磁気フラックスロープの後方から早い太陽風が追いついてきていることがわかっており、磁気フラックスロープと太陽風との相互作用が予想される

宇宙線密度の増加期間は磁場強度とプラズマ密度の増加している期間と重なっていることなどから、研究チームでは、1つの推論が成り立つとしている。それは、高速の太陽風プラズマが後方から追いつき、磁気フラックスロープを局所的に圧縮しているのではないかということだ。この仮説がモデル化したところ、観測結果が定量的に再現されることが確認されたという。

宇宙線の観測データは宇宙天気研究だけでなく、冬に北半球で発生することの多い「成層圏突然昇温」(高度10~50km程度の成層圏の温度が、数日で数十度も急激に上昇する現象)などの大気現象にも密接に関連しており、今後、幅広い分野での活用が期待されると研究チームでは説明する。なお、昭和基地での宇宙線の観測データは、今回の研究の対象となった2018年8月の現象を含め、Webサイトで公開されており、日々更新されている。