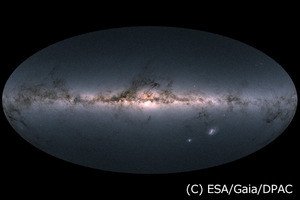

米国立電波天文台は、チリのアルマ望遠鏡やジェミニ南望遠鏡、マゼラン・バーデ望遠鏡、ハワイのジェミニ北望遠鏡およびケック天文台などを用いた観測で、観測史上最遠となる約131億光年彼方に位置する「クエーサー」を発見したと発表した。またその中心には太陽質量の約16億倍の大質量ブラックホールがあり、天の川銀河全体の約1000倍の明るさで輝いていることも合わせて発表された。

同成果は、米・アリゾナ大学のフェイジ・ワン氏らの国際研究チームによるもの。詳細は、天文学専門誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載されると同時に、2021年1月にオンライン開催された米天文学会でも発表された。

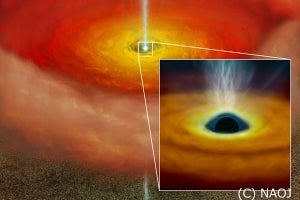

クエーサーとは宇宙で最も明るい天体のひとつだ。120億光年以上という遠方にあっても観測が可能なほど極めて明るいことから、どれだけ明るいかがわかる。その明るさを生み出す膨大なエネルギー源は、大質量ブラックホールの強力な重力と考えられている。

大質量ブラックホールが引きつけた大量の物質は、まず周囲の降着円盤に持ち込まれるが、ここで物質は超高温となる。そうして降着円盤は大量のガンマ線やX線などの高エネルギー電磁波を放射するのだ。このとき、大質量ブラックホールとその周辺の銀河核の明るさが銀河全体よりも明るく輝く場合、「活動銀河核」と呼ばれる。さらに、その中で特に明るいものたちがクエーサーと呼ばれているのだ。

J0313-1806の中心に位置する大質量ブラックホールは、太陽質量の約16億倍と見積もられている。天の川銀河の中心に位置する大質量ブラックホール「いて座A*(エースター)」が太陽質量の約400万倍であることを考えると、とてつもない巨大さであることがわかる。これまで最遠だったクエーサーの中心に位置する大質量ブラックホールと比較しても大きく、約2倍になるという。

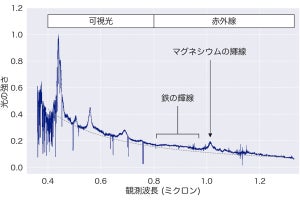

J0313-1806までの距離は、赤方偏移の測定で求められた。宇宙は膨張を続けており、遠くの天体になるほど地球からより高速で遠ざかる。そのため、遠方の天体から発した光ほど、地球に届くまでに引き延ばされ、可視光線でいえば赤方向へとズレるのだ。そのズレ具合から、どれだけ高速で遠ざかっているかがわかり、それだけの速度で遠ざかるにはどれだけの距離が必要、ということが導き出されるのだ。

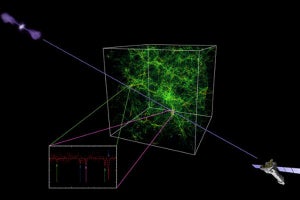

アルマ望遠鏡を用いて精密な観測によって測定された赤方偏移は7.642。この赤方偏移の値を基に、最新の宇宙論パラメータ(H0=67.3km/s/Mpc、Ωm=0.315、Λ=0.685)を用いて光行距離を計算すると、約131億光年が導かれる。これまでの1位だったクエーサーは2018年に発見されたもので、それを約2000万光年ほど更新した形だ。

宇宙において約131億光年彼方を見るということは、約131億年前の過去を見ることと等しい。つまりクエーサーJ0313-1806の姿は、現在のものではなく、約131億年前の姿ということになる。宇宙は約138億年前に誕生したが、約7億年後にはJ0313-1806が存在し、わずかそれだけの時間で太陽質量の約16億倍という超巨大なブラックホールがすでに存在していたということも意味する。大質量ブラックホールがどのようにして誕生したのかはまだ未解明の部分が多いが、今回の発見は大質量ブラックホールの形成メカニズムにも大きな示唆を与えるものとなるという。

研究者たちの見立てでは、ある理論を基にしてJ0313-1806の成長を考察した場合、宇宙誕生からわずか1億年ほどの時点で太陽質量の約1万倍もの大質量ブラックホールの“種”が大量に必要となるという(J0313-1806を作るには約16万個が必要)。しかし、宇宙で第1世代の恒星である“ファーストスター”が輝き出したと考えられている時期は、宇宙誕生から約数億年後。時間的な矛盾が生じてしまう。

大質量ブラックホールの形成メカニズムのひとつでは、大質量星が超新星爆発を起こしたあとに誕生する恒星質量ブラックホールから始まる。それらが合体を繰り返して徐々に大きくなり、いつしか太陽質量の約1万倍という大質量ブラックホールの種に。さらに種が大量に合体して大質量ブラックホールが完成するというものだ。

単純計算すると、J0313-1806のサイズになるには、太陽質量ブラックホールがまず約1万個合体して種となり、その種が約16万個合体する必要がある。このメカニズムの場合、約7億年でJ0313-1806のサイズにまで至るには、まったく時間が足りないのだ。

また、巨大な星団がつぶれて一気に大質量ブラックホールに至ったとする説もある。しかし、それでも想定される大質量ブラックホールの種を作ることは困難であると、国際研究チームは考えているという。

つまり、J0313-1806の存在は、これらの説とは別のメカニズムで大質量ブラックホールは形成されたということを示していることになる。その一説として現在提唱されているのが、ビッグバンで宇宙が誕生して約38万年後に“宇宙の晴れ上がり”が起きたときに大量に誕生した水素、それも低温の水素ガスの雲が一気につぶれることで、大質量ブラックホールの種を直接作り出したというものだ。

大量の水素が一気に大質量ブラックホールの種になったのであれば、大質量星が誕生して超新星爆発するまでの時間、恒星質量ブラックホール約1万個が合体するまでの時間が必要なくなり、短くて済み、約7億年で太陽質量の約16億倍という大質量ブラックホールもできあがる可能性があるのである。

またアルマ望遠鏡は、今回の観測でJ0313-1806を核とする銀河全体では、現在の天の川銀河の200倍ものハイペースで星を誕生させていることも明らかにした(現在の天の川銀河は星の誕生があまり活発ではないのもある)。この時代の銀河としては、星形成が比較的活発な銀河の部類に入るという。超巨大ブラックホールを持つ銀河が急速に成長しているという証である。

J0313-1806の中心部の明るさから見積もると、大質量ブラックホールは毎年太陽25個分に相当する物質を飲み込んでいることが推測されるとする。この大食で解放されるエネルギーによって、銀河の中心部からは電離されたガスが激しく噴き出していることも観測されている。しかも、そのガスの速度は、光速の20%にも及んでいる。これほど激しく星の材料であるガスが噴き出してしまうと、銀河の中での星形成はやがて終焉を迎える可能性が高いとされている(天の川銀河も大量のガスをかつて吐き出したことで、低温のガスの量が少なくなっており、現在は星の形成があまり活発でなくなっている)。

銀河は大質量ブラックホールによって誕生することが考えられるが、ある一定期間が経つと、今度は大質量ブラックホールの影響で星の形成が止められてしまうと考えられている。J0313-1806の時代よりももっとあとになると星の形成が止まることはこれまでの研究からわかっているが、それがどのぐらい宇宙の初期から起きているのかはわかっていない。つまり、J0313-1806の存在は、星の形成の停止が宇宙の極初期から起きていたかも知れないことを示しているのだ。

こうしたさまざまな情報をもたらしてくれる宇宙初期の貴重な天体であることから、国際研究チームは今後も地上望遠鏡や宇宙望遠鏡を使ってJ0313-1806を中心に、ほかのクエーサーの研究を続けていく予定としている。