九州大学(九大)と関西学院大学は1月5日、高効率かつ高速な「逆項間交差速度」を示す新規の「熱活性化遅延蛍光(TADF)分子」と発光線幅の狭い純青色発光分子を組み合わせ、TADFのエネルギーを純青色発光分子へと移動させることで、高い発光効率・色純度・素子耐久性を併せ持つ高性能な青色有機EL素子の開発に成功したと共同で発表した。

同成果は、九大 最先端有機光エレクトロニクス研究センターの安達千波矢センター長、同・中野谷一 准教授、同・Chin-Yiu Chan研究員、同・田中正樹研究員、関西学院大の畠山琢次教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature Photonics」にオンライン掲載された。

有機EL素子は、有機材料ならではの軽量・フレキシブル性という特長を活かした自発光型面発光デバイスであり、各種ディスプレイとして普及しつつある。ただし現在までに実用化されている有機EL用発光分子は、以下のような3点の課題を抱えている。

- 青色有機EL素子の発光効率が比較的低い

- 高効率青色素子の耐久性が低い

- イリジウムなどのレアメタルを含むため材料コストが高い

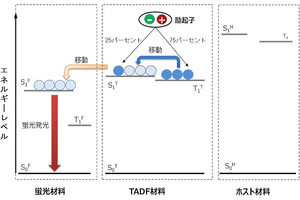

そうした中で、イリジウムなどのレアメタルを必要とせず、それでもほぼ100%の効率で電気エネルギーを光エネルギーへ変換できることから、次世代有機EL用発光材料として大きな注目を集めているのが、熱活性化遅延蛍光(TADF:Thermally Activated Delayed Fluorescence)を示す有機発光色素だ。

しかし、TADFにもまた課題が存在する。一般的なTADF分子の場合、発光スペクトルの幅はおよそ50nm以上と広い。そのため、高い色純度が要求されるディスプレイ用途においては、発光スペクトルの狭線化が求められているのだ。さらに、実用化に耐えうる素子耐久性の実現も必要不可欠である。そこで共同研究チームは今回、高い発光効率・色純度・素子耐久性を併せ持つ高性能な青色有機EL素子を実現することを目指して研究を進めることにしたという。

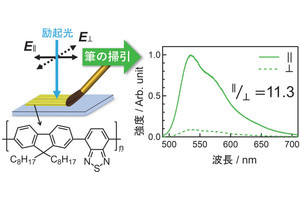

今回の共同研究最大のポイントは、安達センター長ら九大の研究チームが開発した新規の「スカイブルーTADF分子(HDT-1)」と、畠山教授ら関西学院大の研究チームが開発した「DABNA誘導体(ν-DABNA)」が組み合わせられたことだ。これにより、HDT-1分子上で生成されたエネルギーをν-DABNA分子へと移動させる「Hyperfluorescence機構」が実現。同機構を用いることで、スカイブルー発光から純青色発光へと効率的な色変換が実現されると同時に、高い発光効率・色純度・素子耐久性を併せ持つ高性能な青色有機EL素子の開発に成功したという。

-

今回の研究で用いられたスカイブルーTADF分子(HDT-1)と、青色発光分子(ν-DABNA)の構造と、試作された青色有機EL素子の発光スペクトル。TADF分子の精密な分子設計により、蛍光分子への効率的なエネルギー移動と高速な逆系間交差の両立に成功したという

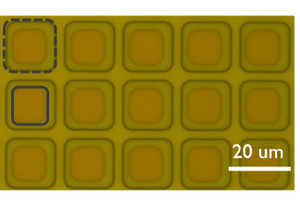

試作された青色有機EL素子は、シングル素子で最大27%、タンデム素子で最大41%の高い外部EL量子効率を示すと同時に、非常に狭い半値全幅(19nm)のELスペクトル(CIE色度[0.13,0.16])を示したとした。さらに、同試作素子は、初期輝度1000cd/平方mにおける5%輝度劣化時の時間が10時間以上(実用輝度100cd/平方mでは300時間以上)と、高効率青色有機EL素子としては飛躍的に高い駆動安定性を示すことも明らかにされた。

共同研究チームによれば、TADF分子・青色蛍光分子・EL素子構造、それぞれの側面から研究開発を進めることで、さらなる素子耐久性の向上が期待できるという。今後、ディスプレイの超低消費電力化に寄与する次世代青色有機EL素子の早期実用化を目指すとしている。