東京大学、科学技術振興機構(JST)、アストロバイオロジーセンター(ABC)は9月17日、NASAのトランジット惑星探索衛星「TESS」ならびに「スピッツァー宇宙望遠鏡」(2020年1月に退役)、そして東大の日本人研究者らが開発した多色同時撮像カメラ「MuSCAT2」などを用いた多色トランジット観測により、りゅう座の方向に地球から約80光年の距離にある白色矮星「WD1856+534(WD1856)」を公転する巨大惑星候補「WD1856 b」を発見したと発表した。

同成果は、東大大学院総合文化研究科附属先進科学研究機構の成田憲保 教授、東大大学院理学系研究科地球惑星科学専攻の福井暁彦 特任助教らが参加する国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」に掲載された。

太陽の8倍程度より小さな質量を持つ恒星は、終末期に水素でできた外層が大きく膨らむ「赤色巨星」となり、そしてその外層を放出した後に“燃えかす”である「白色矮星」がその中心に残される。太陽の半分程度の質量が残るが、そのサイズは地球程度まで小さくなるといわれる。赤色巨星から白色矮星になる段階で大量の外層を周囲に放出するため、“宇宙の絶景”こと「惑星状星雲」ができあがる。

赤色巨星化→白色矮星化で破壊がもたらされるため、その惑星系は大きく様相を変えることになる。まず赤色巨星化の段階で内側を公転する惑星は飲み込まれ(太陽系の場合は水星と金星は確実、地球はボーダーライン上)、大量の水素が周囲に放出されたり、重力的なバランスが大きく崩れたりするため、白色矮星となった恒星の周囲を惑星が生き延びて安定して公転できるのかは微妙なところである。

実際にこれまでの系外惑星探査にて4000個以上の系外惑星が発見されているが、白色矮星を公転する惑星は見つかっていない。白色矮星を巡る破壊された惑星の残骸と考えられている微惑星は確認されたことがあるものの、やはり恒星の赤色巨星化→白色矮星化は、その惑星系に壊滅的なダメージを与えてしまう可能性が高いと考えられる。

そうした中、「トランジット法」を用いて系外惑星の探査を行うためにNASAが2018年に打ち上げた衛星TESS(Transiting Exoplanet Survey Satellite)が2年目に行った観測にて、太陽系から約80光年に位置する白色矮星WD1856における減光現象を研究チームが観測することに成功した。約1.4日の周期で減光していたという。

トランジット法とは、観測対象の恒星と地球の間を、その恒星を公転する惑星が通過する際、その影によって恒星がほんのわずか減光する「食」現象を利用して、惑星をあぶり出す手法だ。減光現象が周期的に起きれば、惑星の公転によるものである確率が高くなる。ただし減光といっても極わずかであり、現在の検出精度があるからこそ可能となった検出方法だ。

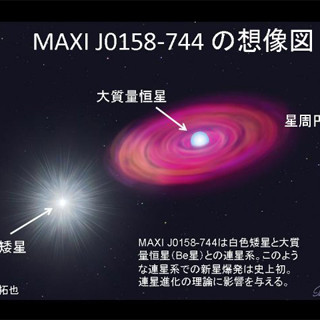

WD1856はりゅう座の方向、地球から約80光年の距離にあり、ふたつの赤色矮星「G229-20A」と「G229-20B」とともに三重連星系を構成している白色矮星だ。約60億年前に白色矮星になったと見積もられており、サイズは地球の1.4倍程度(太陽の1/80程度)しかないが、質量は太陽の半分ほどもある。

TESSのWD1856における減光現象が観測された当初、実は惑星候補の対象外となるところだった。NASAのTESSチームが使用している系外惑星発見用の自動判別プログラムは、白色矮星を巡る惑星を想定していなかったためである。通常、惑星によるものなら30分以上の減光現象が続くが、WD1856の減光は約8分しか継続しなかった。そのため、「惑星によるものではない」と判別されてしまったのだ。ただし、減光現象は自動判別プログラムに任せっきりというわけではなく、すべての減光現象を研究者がチェックしている。その過程で、白色矮星を巡る惑星である可能性に気づき、系外惑星候補として選び直されたという次第だ。

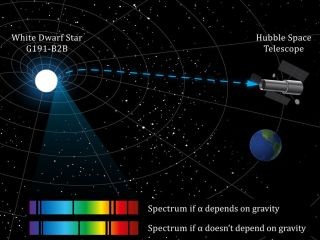

TESSで発見された周期的な減光現象は、あくまでも「トランジット惑星候補」である。それが実際に惑星なのかどうかを確認するためには、追加観測が必要だ。WD1856の追加観測では、減光を起こしているのが実際にWD1856自身なのかどうかという点と、WD1856の減光量が可視光から赤外線のすべての波長で同じなのかどうかという点が、「多色トランジット観測」によって行われることになった。

追加観測では、2020年1月に退役したスピッツァー宇宙望遠鏡に加え、スペインのテネリフェ島のテイデ観測所にある口径1.52mのカルロス・サンチェス望遠鏡が使用された。カルロス・サンチェス望遠鏡に設置されているのが、成田教授と福井特任助教らによって開発された多色同時撮像カメラMuSCAT2(マスカット2:Multi-color Simultaneous Camera for studying Atmospheres of Transiting exoplanets 2)だ。MuSCAT2は、青(400~550nm)、赤(550~700nm)、近赤外線の2つの波長帯の光(700~820nm、820~920nm)の計4色で天体を同時に観測することが可能な特殊なカメラである。

この追加多色トランジット観測の結果、まず減光しているのがWD1856で間違いないことが確認された。そして、観測されたすべての波長で減光率がほぼ同一であることも確認された。そして惑星候補WD1856 bは、木星と同程度のサイズを持つことも判明。WD1856が地球の1.4倍程度のサイズしかないことから、WD1856 bの方が遥かに大きいという、見た目が逆転した惑星系である。

なお、通常は木星質量の13倍以下の天体を惑星と呼び、13倍を超える天体は「褐色矮星」(質量が足らず核融合するには至れなかった、恒星と大型惑星の中間の天体)と呼ばれて識別されているが、WD1856 bはボーダーライン上にある。巨大惑星である可能性が高いものの、褐色矮星の可能性も完全に否定できないことから、“巨大惑星候補”と現段階では扱われている。

今回のWD1856 bが巨大惑星であったとしたら、白色矮星を巡る破壊されていない惑星としては初となる。恒星の赤色矮星化→白色矮星化は、太陽質量の8倍以上の大型恒星が最後に起こす超新星爆発ほど劇的ではないものの(その後に残る中性子星やブラックホールもこの上ないほど破壊的)、その惑星系を大混乱に陥れるのは間違いないからだ。

このように恒星の赤色巨星化→白色矮星化はその惑星系を破壊してしまう可能性はあるが、実は白色矮星の周囲にもハビタブルゾーンがある。もし惑星が生き残れてそのハビタブルゾーン内を公転できたとしたら、生命居住可能な惑星として数十億年は安定を享受できるという。

白色矮星は誕生直後は約10万℃もの高温の天体(太陽は約6000℃)だが、20億年かけて約6000℃まで下がり、さらにそこから80億年かけてゆっくりと約4000℃まで下がっていく。要は、白色矮星が誕生して20億年後ぐらいから100億年後ぐらいまでは、太陽のようなG型恒星から、赤色矮星ぐらいの表面温度を維持できることになるのである。

ただし、そのハビタブルゾーン(水がちょうど液体でいられる、生命環境に適している領域)は恐ろしいほど白色矮星に近い。白色矮星は大量の外層を放出して、地球程度のサイズしかなくなっている。WD1856も地球の1.4倍しかなく、表面温度は同程度でも光のエネルギーは非常に弱い。そのため、ハビタブルゾーンの公転周期は10時間よりも短いという、地球の半日にも満たない目が回りそうな1年となる。

大変な近距離のため放射線の影響が懸念されるが、それでもこのハビタブルゾーン内に岩石惑星が生き残っていたとしたら、その惑星は生命が居住できる可能性がある。80億年程度は安定した光のエネルギーを得られるのなら、原始的な生命が誕生するどころか、知的生命体にまで進化する可能性すらあるだろう。

ちなみにWD1856 bは公転周期が1.4日のため、WD1856が通常の恒星ならホットジュピターになるところ。しかし、WD1856は白色矮星のためにその距離であってもハビタブルゾーンからはほど遠い。WD1856 bは太陽系でいえば木星のような低温の世界で、表面温度は-110℃程度となっていると考えられている。

なお、白色矮星のハビタブルゾーンを巡る惑星の観測は、生命の兆候が存在するかどうかを調べるのに適したターゲットだという。トランジット観測の際に、惑星の大気を透過してきた白色矮星からの光を観測することで、惑星の大気成分を分析しやすいからだ。2021年に打ち上げ予定のNASAの「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」を用いて5回のトランジット観測を行えば、白色矮星のハビタブルゾーンを巡る惑星の大気中に水蒸気と二酸化炭素の分子を検出でき、25回のトランジット観測で、酸素やオゾンなどの生命の兆候と呼べるような分子も検出できると見積もられている。

今回は、白色矮星から公転周期1.4日という“遠距離”に位置する木星タイプの超巨大惑星だったが、白色矮星の周囲を惑星が巡っていることをほぼ示した発見となった。生命が存在する可能性のある惑星を発見できる可能性がまた上がったといえるだろう。