地球からは決して見ることができない、月の裏側。これまで人はもちろん、無人の探査機すら降り立ったことのない、人類未踏の世界である。それゆえに、謎や未知の象徴、あるいは人の見えない表情や一面の比喩として、さまざまな歌や詩で歌われてきた。

しかしようやく、私たちはその見えない月の一面を知ることができるかもしれない。2018年12月8日、史上初となる月の裏側への着陸を目指し、中国の探査機「嫦娥四号」が打ち上げられた。そして早ければ2019年のはじめにも、この謎の世界への着陸に挑む。

中国の月探査計画「嫦娥」

中国が進める月探査計画は「嫦娥」と呼ばれ、今回打ち上げられた嫦娥四号は、その計画の中のひとつとして実施されるミッションである。

「嫦娥」という名前は、中国に伝わる『嫦娥奔月』という、月にまつわる神話、またその主人公の名前が由来となっている。ちょうど日本にとっての『竹取物語』の存在と等しく、内容もよく似ている。たとえばかぐや姫と嫦娥は、同じように月からやってきて、地上で自分勝手に振る舞った挙句に月へ帰っていく。その彼女に想いを馳せて月を眺める伝統が、日本では十五夜、中国でも中秋節として残っている点も共通している。

嫦娥計画は大きく、第1期の「月軌道の周回」、第2期の「月面への着陸」、そして第3期の「月からの砂や土の回収」の3段階に分かれている。これには段階を踏んで、徐々に難易度の高い目標に挑戦していくという狙いがある。

第1期は、2009年の「嫦娥一号」の打ち上げをもって始まった。嫦娥一号は無事に月周回軌道に入り、カメラやセンサーを使った探査に成功。そして2010年には改良型の「嫦娥二号」も探査に成功し、そればかりかミッション完了後、月を離れ、ちょうど地球に近づいていた小惑星「トータティス」に接近して観測するという離れ業もやってのけた。

第2期は、2013年の「嫦娥三号」が打ち上げをもって開始。嫦娥三号は月の表側の北西にある「雨の海」への着陸に成功し、探査車「玉兎号」も月を走り回った。月への探査機の着陸に成功したのは、ソ連の「ルナ24」以来37年ぶり、さらに月に探査車が送り込まれたこととなると、ソ連の「ルノホート2」以来、じつに40年ぶりのこととなった。

玉兎号はその後、故障により着陸から1か月ほどで走行不能に陥ったものの、観測機器は動き続け、2015年3月まで活動したのち運用を終了。一方で着陸機はいまなお活動を続けている。

そして計画の第3期として、2019年の打ち上げを目指し、月面に着陸してサンプルを採取し、地球に持ち帰ることを目的とした「嫦娥五号」、および「嫦娥六号」の開発を進めている(詳しくは後述)。

「嫦娥四号」が目指す月の裏側

今回打ち上げられた嫦娥四号は、この中の第2期にあたり、嫦娥三号に続く、2機目の月着陸ミッションである。

しかし、その着陸場所は大きく異なる。嫦娥三号は、月の表側にある「雨の海」と呼ばれる場所に着陸したが、四号では月の裏側への着陸を目指す。これまで月の裏側に着陸した探査機はなく、成功すれば史上初の快挙となる。

月は自転周期と公転周期がほとんど同じで、地球に対してつねに同じ面を見せている。この面のことを月の表側といい、その反対側を裏側と呼ぶ。ちなみに、英語ではこの裏側のことを「Far side of the Moon(月の向こう側)」と呼ぶ。しばしば「Dark side of the Moon(月の暗黒面)」とも呼ばれるが、実際に永遠の夜に覆われているというわけではなく、表側と同じく地球の約30日ごとに1日を、つまり約15日ごとに昼と夜を繰り返している。

これまでの周回探査機による探査で、月の裏側は表側とは大きく異なり、たとえば起伏が大きく、また地殻も厚いなど、いくつもの違いがあることがわかっている。探査機が着陸して、その地面を直接探査することで、表側との違いや、その違いが生まれた理由、内部構造、さらに月の起源や進化の歴史などに迫ることができると期待されている。

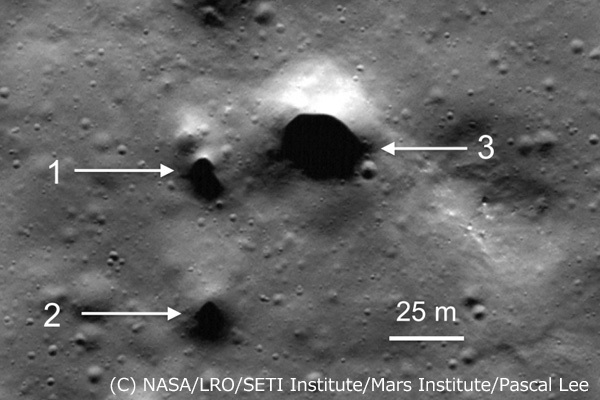

嫦娥四号の着陸場所は、月の裏側の南極付近にある「フォン・カルマン・クレーター」が予定されている。このクレーターは、「エイトケン盆地」と呼ばれる場所の中にある。エイトケン盆地は直径約2500km、深さ約13kmと、月の中で最大、また太陽系の天体の中でも最大級のクレーターで、過去に巨大な天体が衝突してできたと考えられている。そして、その衝突によって、月の内部の物質が掘り起こされ、露出した状態で固まっていると考えられており、月の裏側の中でもとくに地質学的に興味深い場所とされる。

ちなみにフォン・カルマン・クレーターという名前の由来となったのは、有名な航空宇宙エンジニアであるセオドア・フォン・カルマン氏だが、じつは彼は、中国の宇宙開発の父とも呼ばれる銭学森の師でもあり、ちょっとした縁も感じられる。

しかし、月の裏側に着陸し、探査するのは至難の業である。裏側は地球から決して見ることができないことから、探査機と直接通信することもできない。通信は探査機にとって命綱であるうえに、そもそも月の表側への着陸すら難しく、そうしたリスクや難易度の高さから、これまで月の裏側に挑もうとする探査機はなかった。

そこで中国はまず、嫦娥四号の打ち上げに先駆けて、今年5月に「鵲橋」(じゃっきょう、かささぎばし)と呼ばれる通信衛星を打ち上げた。

鵲橋は、地球と月の重力が釣り合うポイントのひとつ、地球・月系のラグランジュ第2点(E-M L2)を中心に回るハロー(ヘイロー)軌道という、特殊な軌道に投入された。この軌道は、月の裏側がつねに見えるだけでなく、月の縁より外側を回り、地球もつねに視界に入るため、地球と嫦娥四号との通信を中継するのにうってつけの軌道である。