エクセター大学、オックスフォード大学、ミュンスター大学の研究チームは、ヒトの脳におけるシナプスの動作を模倣した人工シナプスを、光チップを用いて実装することに成功したと発表した。脳型コンピュータ実現のための重要な技術であるとしている。研究論文は、Science系列のオープンアクセス誌「Science Advances」に掲載された。

近年、ヒトの脳を模倣した脳型コンピュータ、あるいはニューロモルフィック・コンピュータに関して、さまざまな研究開発が行われるようになってきている。その中でも、脳内のシナプス(ニューロン間の接合部位)の働きをハードウェア的に模倣した人工シナプスの開発は、脳型コンピュータを実現する上で必要不可欠な要素であると研究チームは指摘する。ニューロン同士をつなぐシナプスの数は、ニューロン自体の数よりもはるかに多いためである。

|

|

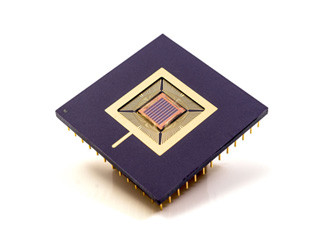

光チップ上に人工シナプスを実装した。(A)生体でのシナプスによる信号伝達の仕組み、(B)今回の人工シナプスでの信号伝達の概念図、(C)(D)実際に作製したデバイス(出所:Science Advances, DOI:10.1126/sciadv.1700160) |

研究チームが今回開発したのは、電気信号ではなく光信号で情報伝達を行う光シナプスである。相変化材料と窒化シリコン(SiN)導波路を組み合わせることで、光チップ上への人工シナプスの実装に成功したとする。電気信号ではなく光信号を使うことのメリットとしては、シナプスの超高速動作が可能であること、電気的接続にともなう電力損失をほぼゼロにできることなどが挙げられている。

生物の脳内におけるシナプスは、ニューロン間の信号伝達において、ある信号を次のニューロンに伝えるかどうかを決める出力調整機構としての働きをもっている。信号強度が閾値より大きい場合にはシナプスが発火して、次のニューロンに信号が伝達される。信号強度が閾値より小さいときにはシナプスは発火せず、信号は伝わらない。

シナプス発火の閾値の設定(重みづけ)は固定されたものではなく、神経活動の中でさまざまに変化していき、これが学習や記憶と深く関わっているとされる。人工シナプスにおいても、このような可塑性のある重みづけの変化が可能な仕組みが必要となる。

今回の研究で注目すべき点は、導波路を通して送られる光パルスの数を変えることによって、シナプスの重みづけを設定できるようにしたことである。相変化材料としては、カルコゲナイド半導体であるGe2Sb2Te5(GST)が使われている。GSTはDVDなどのデータ記録層にも利用されている材料であり、光パルスの照射と加熱によって結晶状態とアモルファス状態の間を可逆的に変化する性質がある。結晶状態とアモルファス状態では光信号の読み出し時間に変化がでるため、これをシナプスの重みづけに利用する。

論文によると、単発の光パルスは50ナノ秒、243pJ(ピコジュール)としている。この単発の光パルスを結晶状態のGSTに照射すると、瞬間的にアモルファス状態に変化する。アモルファス状態になったGSTを結晶状態に戻すときは、単発の光パルスを繰り返し照射することによってGSTを加熱する。

完全な結晶状態のときのシナプスの重みを仮に「0」とすると、単発の光パルスによってアモルファス化することで重みが「3」に変わる。光パルス100発(周波数1MHz、全照射時間100μ秒)でGSTを加熱して結晶化を進ませると重みは「3」から「1」に減る。さらに光パルス1000発(全照射時間1ミリ秒)で重みは「1」から「0」に戻る。

実際のデバイスでは、シナプスに光信号を送る前に光カプラによって信号を2つに分け、一方の信号だけがシナプスを通過するようにする。シナプスを通った信号と通らなかった信号を同時に干渉計に入力し、干渉計からの出力信号をシナプスの重みづけの更新に用いるという仕組みになっている。

こうした方法によって、生体のもっているシナプスのアナログ的性質に似た、連続的に変化するシナプス可塑性を備えたシステムの実現に近づくことができると研究チームは強調している。