量子科学技術研究開発機構(量研機構)は12月6日、陽電子断層撮影法(PET)による画像化により、生きたサルの脳内で人工受容体が発現する位置や範囲を経時的に観察できる技術の確立に成功したと発表した。

同成果は、量研機構放射線医学総合研究所脳機能イメージング研究部、京都大学霊長類研究所、米国国立精神衛生研究所(NIMH)らの研究グループによるもので、英国科学誌「Nature Communications」に掲載される予定。

脳には特定の機能を担当する神経細胞集団からなる「神経核」とよばれる多数の部位があり、それらの部位が協調して働くことで判断や意思決定などさまざまな高次脳機能を生み出している。この仕組みが破綻すると、精神・神経疾患等の病態を示すことが知られている。

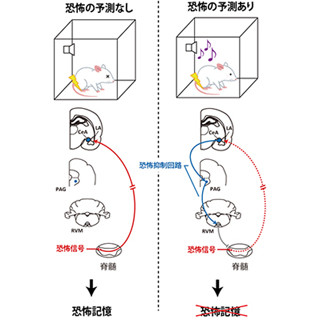

このため、特定の脳部位の神経活動を操作することによって変化する機能を同定すべく、実験動物の特定の脳部位の神経細胞集団に"スイッチ"の役割をする人工受容体タンパク質を遺伝子導入技術により発現させ、その受容体にだけ作用する薬で神経活動を局所的に操作する手法がこれまでのさまざまな研究で用いられてきた。しかし、標的となる神経細胞集団に狙いどおり受容体が発現しているかを確認するためには、すべての実験終了後に脳組織標本を作製して確認するしか手段がなかった。

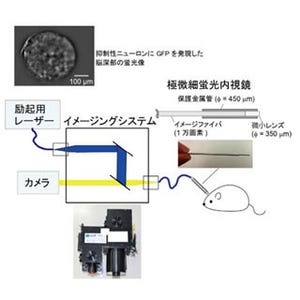

量研機構のグループはこれまでに、PETにより人工受容体を画像化する手法を開発し、マウスで実証していたが、今回、この手法をサルに適用し、生きたままのサルの脳内で人工受容体を画像化することに成功した。

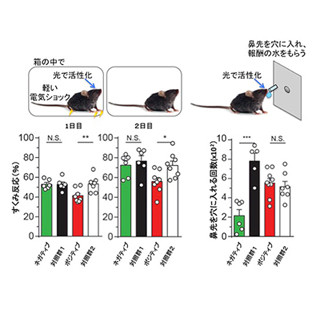

具体的には、人工受容体遺伝子を組み込んだウイルスベクターをサルの特定の脳部位の神経細胞集団に感染させ、発現した人工受容体をPETにより画像化し、発現のタイミングや位置、範囲、強さを生きたまま評価した。

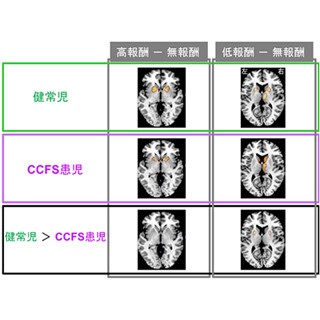

さらに、線条体という構造の一部の神経細胞群に人工受容体を発現させ、受容体に作用する薬剤を全身投与し、神経活動のスイッチを"オフ"にしたところ、それまでサルが問題なくこなしていた報酬量に基づく価値判断に関わる行動が障害された。これにより、この線条体領域が価値判断を担っていることを確認した。

同研究グループは今回の成果について、サルではこれまで難しかった任意の脳領域を非侵襲に、一定時間、繰り返し操作するという神経活動制御が効率的かつ高精度に行える可能性が示されたとしており、今後サルを用いた高次脳機能研究の進展が期待されると説明している。