基礎生物学研究所(NIBB)と科学技術振興機構(JST)は6月2日、東京大学、玉川大学、日本医科大学(日医大)との共同研究により、マウスが道具を使って運動課題を学習する過程において、「2光子顕微鏡」を用いたカルシウムイメージング法により大脳皮質運動野の浅層から深層(脳表から約500μm)に至るまで、延べ8000個の神経細胞の活動を2週間にわたって計測することに成功し、その結果、学習期間において動物が運動課題に熟達する中期から後期にかけて、学習した運動の記憶が大脳皮質深層、特に大脳基底核へ信号を送る細胞の新たな活動パターンとして保持されることがわかったと共同で発表した。

成果は、NIBB 光脳回路研究部門の正水芳人 研究員、同・田中康裕 研究員、同・松崎政紀 教授、東大大学院 医学系研究科の喜多村和郎 准教授、玉川大 脳科学研究所の礒村宜和 教授、日医大の岡田尚巳 教授らの共同研究チームによるもの。研究はJST戦略的創造研究推進事業(CREST)および文部科学省科学研究費助成事業によるもので、詳細な内容は日本時間6月2日付けで科学雑誌「Nature Neuroscience」電子速報版に掲載された。

ヒトは練習を繰り返すことで、自転車乗り、ピアノ演奏、水泳などの難しいスキルを上達させることが可能だ。このような練習によって脳に蓄えられた情報は「手続き記憶」とも呼ばれる。近年、組織の中の細胞を生きたまま観察可能な2光子顕微鏡が開発され、生きたマウスの脳の中にある神経細胞内のカルシウムイオン濃度を光の強度として測定することで、複数の神経細胞の活動を一度に把握するという実験ができるようになった。脳内でどのような細胞の活動変化が起こって「手続き記憶」が形作られるのかが、確かめられるようになってきたのである。

ただし、脳のあらゆる領域において観察が可能になったわけではない。大脳皮質は6層構造を持っており、これまでに「2光子カルシウムイメージング法」によって比較的容易に観察ができていたのは、浅い第2/3層においてで、この浅層における細胞活動変化はすでにいくつか報告されている。しかし、大脳皮質から外に信号を出力する深層の第5層の細胞活動が、道具を操作する難度の高い運動学習中にどのように変化するのかを、行動変化と対応づけながら定量的かつ長期的に計測することは技術的な困難さのため、これまではまったくできていない状況だった。

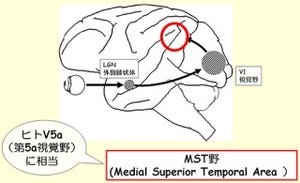

そこで研究チームは2013年1月に、前足を使って一定時間レバーを引くと水がもらえるという、マウスにとっては難度の高い運動課題を行わせて、課題実行中のマウスにおける運動野の神経細胞の活動を安定に記録する方法を発表した。今回はさらに、顕微鏡や実験技術を革新させることで、訓練期間2週間にわたって、課題実行中の運動野第2/3層(脳表から約200μmの深さ)の神経細胞と脳表から約500μmの深さにある第5層の神経細胞の、延べ8000個の活動を計測することに成功したという(画像1・2)。

そして、この神経細胞の活動パターンの中に、どのように「手続き記憶」が記録されていくのかを評価するために、神経細胞およびその集団の活動からレバーの動きをどの程度予測できるかを定量化し、その予測精度が訓練期間中にどのように変化するかが調べられた。

学習によって細胞集団の活動からのレバー予測精度が高くなれば、その分だけ細胞がレバーの動きに関する情報をたくさん持つようになったことになる。すなわち、前足を使ったレバー引き運動が細胞集団の活動パターンとして保持(記憶)されたことを意味するというわけだ。予測精度の定量(予測精度情報量の算出)には、金融工学でリスク評価に使われてきた「コピュラ関数」を利用することで初めて成功したという(画像3)。

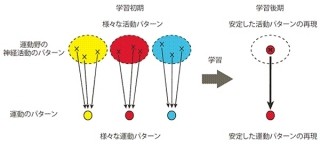

第2/3層では、学習の2週間の期間に予測精度情報量が高くなる細胞と低くなる細胞の割合がほぼ同じ20%で、細胞集団全体の予測精度情報量はあまり変化しなかったという(画像4)。一方、第5層では予測精度情報量が低くなる細胞はほとんど存在せず、30%の細胞が予測精度情報量を高めるようになったとした。そして、第5層の細胞集団全体が持つ予測精度情報量は、レバー引き運動が上達するほど高くなることが確認されたのである(画像5)。

第5層の細胞が予測精度情報量を高め始める時期は、レバー引き運動の成功率や成功数が一定になる時期である訓練1週間後だったという。この結果は、運動野第2/3層は学習期間を通して、ほかの脳部位からのさまざまな情報を統合してレバー引き運動を微調整しているのに対し、運動野第5層は運動学習がある程度進んだ後に、レバー引き運動を細胞活動パターンとして保持(記憶)することを強く示唆するとする。

|

|

|

|

細胞集団の持つ予測精度情報量は学習初期(訓練1-4日目)から学習後期(訓練11-14日目)にかけて、第2/3層(画像4(左))では一定の傾向が見られなかったが、第5層(画像5(右))ではすべて(7つ)の計測領域で高くなるのが確認された |

|

さらに、第5層の細胞活動変化が信号の出力先によって異なるか調べることを目的として、筋肉を制御する細胞が存在する脊髄へ信号を送る神経細胞と、運動の熟練化や自動化に関わる「大脳基底核」へ信号を送る神経細胞を別々に標識する方法も開発された。その結果、脊髄出力細胞に比べて大脳基底核出力細胞では、学習初期には予測精度情報量が低い細胞が学習後期により高くなることが確かめられたという。この結果は、大脳皮質運動野第5層が新しい記憶回路を大脳基底核と一緒に形成して、特定の筋肉の制御をより効果的に行い、運動を熟練化、自動化することを強く示唆するとした。

これらの結果から、運動がある程度のレベルに達してからも、がんばって練習を続けると難しいスキルでも無意識にできるようになるのは、その運動を自動的に生み出すための新しい回路が大脳皮質深部に形成されたことによると考えられるという。画像6はそれを表した模式図で、新しい運動の練習を続けると、大脳皮質運動野第5層で、予測精度情報量を高める細胞(黒丸)が増え、より効果的に脊髄に信号を送る新しい神経回路(赤囲み)ができ、練習した運動が熟練化するというものである。

今回の研究は、動物の運動学習の際に大脳皮質運動野において層や出力先に依存した細胞活動変化パターンを見出すことにより、大脳皮質運動野での手続き記憶の実体を細胞・回路レベルで解明したものだ。今回の研究で開発された方法をさらに発展させることで、運動学習の回路メカニズムの全容が解明されることが期待されるという。

また、パーキンソン病などの運動障害をもたらす神経変成疾患では、大脳皮質運動野と大脳基底核を含めた回路再編成に異常があることが知られており、今回の研究の成果は、大脳回路活動と運動疾患の関連性を明らかにするための重要な1歩となるとした。さらに、層や出力先で記憶パターンが異なるという発見は、ネットワーク構造を持つ学習理論や人工知能、自律的に運動するロボットの新しい設計基盤となるとも述べている。