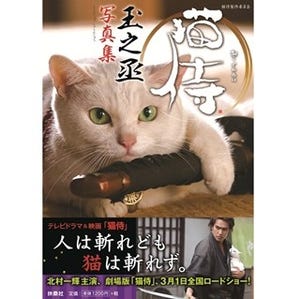

2013年秋から全国15局ほかで放送された北村一輝が主演を務めたドラマ『猫侍』が完全独立オリジナルストーリとして映画化され、3月1日から公開をスタートした。幕末を舞台に、かつて"百人斬り"と恐れられた貧乏浪人・斑目久太郎が、犬をこよなく愛する"犬派"の米沢一家から、敵対する"猫派"相川一家の愛猫の暗殺を依頼されることから物語は展開する。大金につられて引き受けた斑目だったが、その白猫・玉之丞のつぶらな瞳に心をわしづかみにされ、こっそり長屋に連れて帰って飼いはじめてしまう。

猫派の相川一家の女中で、お梅を演じたのが、女優・蓮佛美沙子。女中頭・白滝(洞口依子)にこき使われ、肩身の狭い思いで過ごしていたが、斑目や相川一家の猫番・前場新助(浅利陽介)、猫との出会いを通して、"守るべきもの"に気づいていく。劇中では女中として猫の世話役も務めているが、当の本人は「犬しか飼ったことがないんです」。それでも撮影を機にとりこになり、現在は犬か猫のどちらを飼うか悩んでいるという。撮影エピソードやプライベートの話を交え、彼女の女優としての魅力に迫った。

――本当に、「かわいい」の一言に尽きる映画でした。蓮佛さんは実家で犬を飼っていらっしゃるそうですが、猫との撮影は楽しみの方が大きかったですか。

私は犬しか飼ったことないので、今まで犬派と答えていたんですが、動物全般が大好きなんです。ここまで動物が前面に出ている作品に出るのが初めてで、べったり一緒にいれるからうれしいというのが第一印象で。猫の世話をする役だったので、とっても幸せでした(笑)。

――猫との接し方で戸惑いや意識したことはありましたか。

犬の性格は、ストレートじゃないですか。興味あると来てくれるし、ないといなくなるし。猫はそれが分からなくて。ここを触ると気持ちいいと聞いて触っても、リアクションがないんですよね(笑)。でも、録音部さんが持っているマイクをジーッと見つめたりしている姿なんか、とってもかわいくて。直接触れたりするよりも、そういう様子を見ているのがとっても楽しかったです。

――撮影をとおして、猫の魅力が分かったわけですね。

分かりましたね。ここで触れ合えたことで、猫の最低限の魅力は知ることができたのかなと。今、犬派か猫派か聞かれたら、「グラグラです」って答えます。それぞれに違う魅力があるので、もう、分からないですもん(笑)。一人暮らしなんですが、ずっと犬を飼いたいと思っていたのが、この作品に出演してからどっちにしようか迷っています。

――オフィシャルサイトの日記にも、ペットショップ巡りをしていることが書いてありましたね。

やっぱり動物好きなんだなって、ここ1年ですごく思うんです。ペットショップ行ったり、最近も友達とフクロウカフェに行ったり(笑)。その友達とは、人生で初めての猫カフェも体験しました。

――ただ、動物との撮影はとても大変だとよく聞きます。実際はいかがでしたか。

確かに大変でした。やらせているのは人間なので、とってもかわいそうなことではあるんですが(笑)。私が演じたのは下っ端の女中で、泣き虫な役でした。女中頭の洞口(依子)さんが、布団たたきでバンバン音を立てながらセリフを言うんですが、猫がその音でビックリしちゃって。だから、芝居をしながら抱きかかえた手元にはすっごく力が入っていました(笑)。そのシーンは10テイクぐらいやったと思います。

短い時間の中でも、私は大丈夫だからねという気持ちを猫に伝えたり。でも、そこは私が演じたお梅にも通ずるところがあって、彼女は猫を通して「私にも守るものがある」と思うようになります。実際に抱いているとその感じというのは、すごく分かるんです。この瞬間を守るのは私しかいないんだと思うと、どうにかして安心させてあげたいなと強く感じました。

――そのセリフのシーンはとても重要だと感じました。

台本を読んだ時から、そのセリフは肝だなと。あとは、斑目さんと新助さんと3人で過ごすシーンで、お梅が斑目さんに「仇討ちさせてあげてください」とお願いするセリフがありました。時代劇にあまり出たことがなかったというのもありますが、「仇討ちをするのが当たり前で常識」というのを受け入れるのに、時間がかかりました。最初は「仇討ちさせてください」というセリフの説得力が私にはなくて。自分の中でそういう考えがないからこそ、ちゃんと納得した上でやらなきゃいけないと思っていました。ここも、私にとっては重要なシーンです。