名古屋大学(名大)は1月24日、「超高圧走査透過型電子顕微鏡」を利用し、独・ユーリッヒ研究所の薄膜作製グループによって提供された表面酸化膜のない鉄を用いて、そのナノ多結晶体の磁気モーメントの定量的な測定に成功したと発表した。

成果は、名大 エコトピア科学研究所の武藤俊介 教授、巽一厳 准教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、1月23日付けで英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

最近の強力な永久磁石や磁気記録媒体などの材料開発では、物質固有の性質としての「磁性」(磁石としての性質)だけでなく、微細な結晶の集合体を作ることなどによって、例えば結晶同士の磁界面のような「格子欠陥」と呼ばれる原子の並びの乱れた構造を利用して、より強力な磁性を実現しようとしている。

また、透明な磁石といった従来の概念を覆すような材料開発も微細な組織制御に基づいており、そうした材料を開発するには、ナノメートルオーダーの分解能で材料の持つ「磁気モーメント」(磁石の強さを表す量で、磁石の特性である方向を表現するためにベクトルで表される)の空間分布を測定することが不可欠になってきているところだ。

なお原子の磁気モーメントは、原子中に存在する電子の「スピン角運動量」(電子の自転運動)と「軌道角運動量」(電子の軌道運動)の和によって表される。また電子のスピンとは、電子の自転運動のイメージで理解されている、物質の磁性の主な起源となる、電子の持つ固有な性質の1つ。上向きと下向きの2つの状態で表される。

固体の性質を測定することは、光や電子などの「量子線」(電子、光(レーザーなど)、X線、カンマ線、イオンビームなど、物質の性質を測定するために物質に照射する放射線の総称)を対象物質に入射し、そこから生じる応答を測定することで実現する。

このような高い空間分解能での磁気モーメント測定を実現させるには、ナノメートル以下のサイズにまで小さく絞ることのできる電子を測定探針として用いることが効果的だが、電子同士の磁気的な相互作用は小さく、物質のごく表面付近の測定を除けばナノメートル分解能での物質の磁気モーメント測定は困難だった。

今回の研究では、固体中の「電子遷移」(物質がエネルギーを吸収あるいは放出する時に伴う物質中の電子の状態の変化)確率が電子のスピンの向きによって異なる「電子磁気円二色性(EMCD)」と呼ばれる性質が利用され、遷移金属や希土類元素などの磁性元素における磁性発現の起源である磁気モーメント(厳密には電子の軌道角運動量とスピン角運動量)を定量的に測定することが可能となったのである。

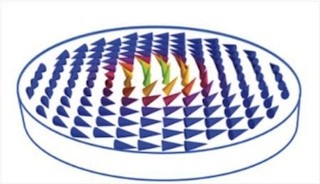

EMCDは、原理的にはすでに広く用いられている円偏光X線を使う「X線磁気円二色性(XMCD)」(画像1)と等価な情報が得られる手法だ。XMCDは、磁性体の左円偏光と右円偏光X線に対する吸収係数の差として観測されるもので、そのスペクトルを解析することによって、元素ごとのスピン磁気角運動量および軌道磁気角運動量を定量的に決定することか可能だ。それに対してEMCDは小さく絞ることのできる電子を磁性体に入射することで観測される「エネルギー損失スペクトル」に現れる二色性信号のことで、これを使うことでナノメートルオーダーの空間分解能の達成が期待されているのである。

期待されているというのは、測定対象の量的な側面に注目し、数値を用いた記述、分析を行うことである「定量的」な測定において、これまでEMCD信号による磁気モーメントの測定値はノイズのためにばらつきが大きく、測定値の比較ができるレベルに達していなかったため、その精度が求められているということだ。

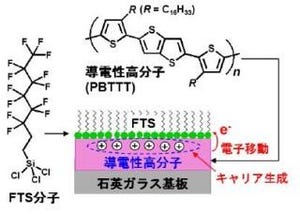

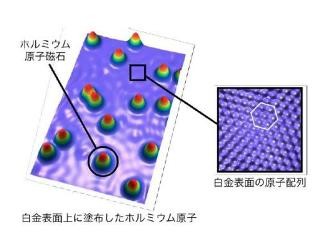

2003年に欧州において、透過型電子顕微鏡の高速電子と「電子エネルギー損失分光(EELS)法」を用いることによるEMCDの測定原理が提案された後、原理検証を始めいくつかのモデル測定が行われたが。EELSとは、電子が薄片試料を透過する際に原子との相互作用により失うエネルギーを測定することによって、物質の構成元素や電子構造を分析する手法のことである(画像2・3)。

しかし、入射電子に対する結晶の方位を正確に制御し、かつ検出器の位置を最適化する必要があること、信号強度が小さいこと、固体中での強い電子間相互作用のために「多重散乱」が起こることなどの技術的な理由によってこれまで信頼できる定量測定が困難だった。多重散乱とは、物質に入射した電子が、物質内部で繰り返し散乱される偏光のことをいう。弾性散乱と非弾性散乱に分けられ、特に後者の効果によってEELSスペクトルの特徴に変調が生じ、定量測定の妨げになってしまうのである。

また透過電子顕微鏡を用いる場合は、入射電子に物質を通過させるために試料を薄片化することが必要だ。しかし、原理検証のために典型的な強磁性体である鉄、コバルトなどの測定を行う際に、試料表面が酸化されやすく、このために測定結果に影響を及ぼす問題点も指摘されていた。

|

|

|

|

電子磁気円二色性の実験配置図。画像2(左)に示すように2種類の散乱電子q、q'を検出器位置で干渉させる。具体的には画像3(右)に示すように、電子回折面で赤と青の2種類の位置でEELSスペクトルを測定する |

|

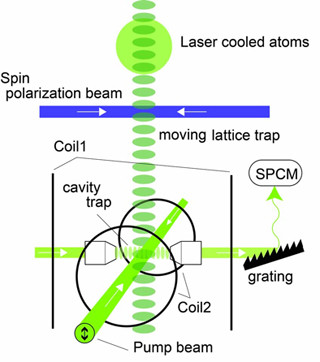

前述した技術的困難を克服するために、まず表面酸化を防ぐために数nmのアルミニウム層で試科表面を覆った鉄の微細粒多結晶薄膜試料をユーリッヒ研究所のグループが作製した。そしてウプサラ大学のJan Rusz博士らによる結晶方位がランダムな場合のEMCD信号強度分布の理論計算結果を基に、研究チームでは、2010年にエコトピア科学研究所に設置された「超高圧電子顕微鏡」を利用して多重散乱効果を抑制することに成功。かつナノメートルサイズに絞った電子を試料上で走査することによって多数の点から測定データを取得し、統計処理することでノイズに対する信号強度比を格段に改善させ、これまでの困難を克服したのである。

画像4は、今回の研究における測定配置図。試料上をナノ電子ビームで走査し、異なる結晶粒から順次スペクトルを収集すると、「データキューブ」と呼ばれるデータセットが得られる。これを統計処理することによって、最終的に右上のような信号/ノイズ比の良好なスペクトルとEMCD信号が得られるというわけだ。

なお今回活躍した超高圧電子顕微鏡とは、1000kV以上の高加速電圧による透過電子顕微鏡のことだ。波長が短いことを利用した高分解能化が図られ、0.1nm程度の分解能が得られている。試科に対する透過能が高いので厚い試科の観察ができること、電子線照射による材料損傷の研究ができること、試科室が大きいので試料環境を制御する研究が容易であることなどがその特徴だ。

今回の成果によって、特殊な専用装置を用いることなく、単純化された実験配置によって磁性の起源となる基本的物理量を、ナノメートルオーダーの高い空間分解能で元素選択的に測定する道がようやく拓かれた形である。

例えば、微細組織制御によって高い保持力を実現している永久磁石材料において、実際にどのような組織(結晶粒界、析出物など)が最も効果的に磁性を発現しているのかを測定する効果的な手法を与えることになるという。またサブマイクロメートルサイズまでダウンサイジングが行われている磁気記録媒体のビットパターンの磁気モーメント分布測定、さらに遷移金属をドープした酸化物透明強磁性体の磁性発現機構の解明など、基礎から応用までさまざまな新しい展開が期待されるとした。さらに、日本のお家芸である超高圧電子顕微鏡の新たな効果的応用の道を拓いた点においても1つのマイルストーンとなるとしている。