京都大学は9月27日、霊長類(カニクイザル)を用いて、iPS細胞から作製した神経細胞を脳に移植し、自家移植(自分自身の細胞を移植すること)と他家移植(同じ種の別個体の細胞を移植すること)における免疫応答の影響を調べ、自家移植の場合はほとんど免疫反応を起こすことなく神経細胞が生着すること、一方で他家移植の場合は「ミクログリア」やリンパ球による免疫反応が起きていることを明らかにしたと発表した。

成果は、京大 iPS細胞研究所(CiRA) 臨床応用研究部門の森実飛鳥 助教、同・髙橋淳 教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、米国東海岸時間9月26日付けで米科学誌「Stem Cell Reports」に掲載された。

パーキンソン病は進行性の神経難病で、脳の中で「ドーパミン産生神経細胞」が減ることで神経伝達物質「ドーパミン」の量が減り、手足が震える、体がこわばって動きにくくなるなどの症状が出る。これまでの薬物や電極を用いた治療法では症状の改善はできても、根幹のドーパミン産生神経細胞の減少を食い止めることはできなかった。そこで、細胞移植によって神経細胞を補い、新たな神経回路の形成を促して脳の機能を再生させるという、より積極的な治療法に期待が寄せられており、iPS細胞もその移植細胞の供給源の1つと考えられている。

患者自身から作製した細胞を用いた自家移植につながると期待されているのがiPS細胞だ。自家移植で免疫反応が起こらなければ免疫抑制剤を使う必要がなく、免疫抑制による副作用を回避できるというわけである。しかし、これまでのマウスを用いた研究では、iPS細胞を用いた自家移植によって免疫反応が見られるというものと、見られないというものの矛盾した報告があり、議論に決着がついていない状況だ。

またそれらの研究の問題点としては、臨床応用を想定したような、iPS細胞から誘導した分化細胞の移植ではなかったということもある。その上、霊長類で自家移植と他家移植の影響を直接調べた論文は発表されておらず、実際の臨床応用に際してiPS細胞を用いた自家移植の有用性は、まだわかっていないという状況だった。そこで研究チームは今回、カニクイザルの脳にiPS細胞から作製したドーパミン産生神経細胞を移植し、自家移植と他家移植における免疫反応の比較を行ったというわけである。

まず、2頭(No.1とNo.4)のカニクイザルの「皮膚線維芽細胞」から、レトロウイルスベクターを用いて初期化因子を導入してiPS細胞を、さらに2頭(No.6とNo.8)のカニクイザルの末梢血から「エピソーマルベクター」を用いて、iPS細胞が作製された。免疫反応を直接比較するため、同じ細胞株を用いて自家移植と他家移植を行い、4ペアで実験が繰り返された(画像1)。その後、これまでに報告されている方法に改良を加え、28日間かけてドーパミン産生神経細胞へと分化させ(画像2)、脳内に移植したのち約3カ月間免疫抑制剤を使用することなく観察が行われた形だ。

|

|

|

|

画像1(左):移植細胞と移植を受けるサルの組み合わせ(No.は個体識別番号)。画像2(右):カニクイザルから作製した神経細胞の免疫染色。ドーパミン産生神経細胞に特徴的なマーカーを検出できた(DAPI:細胞核、TUJI:神経細胞、K167:細胞分裂マーカー、TH、LMX1A、FOXA2、PITX3:ドーパミン産生神経細胞マーカー) |

|

PET(ポジトロン断層法)や「免疫組織化学染色」から、他家移植の場合、免疫反応を担うミクログリアやリンパ球が移植部位に集まっていることが明らかになった。一方、自家移植ではそのような免疫反応を検出することができなかったという(画像3)。さらに、MRI(核磁気共鳴画像法)や免疫組織学的な実験により、移植された細胞は自家、他家ともに、3~4ヶ月後も免疫抑制剤を使用することなく生着していることが確認されたのである。ただし、自家移植においてより多くのドーパミン産生神経細胞が生着していることがわかった。

画像3は、移植後の脳におけるミクログリアの様子(抗MHC-II抗体による染色)。黒く染まっている部分がミクログリア。それぞれのペアにおいて他家移植のほうが、より多くのミクログリアが移植された細胞近辺に集まっていることがわかる。矢頭が移植部位。

iPS細胞の出現によって自家移植が可能になったが、霊長類において本当に免疫反応が起こらないのか、他家移植と比べてどれくらい違いがあるのかについては明らかにされていなかったが、今回の研究で霊長類を用いて自家移植と他家移植における免疫反応や細胞生着数を直接比較することによって、パーキンソン病の臨床応用に向けては、自家移植の方が望ましいことが確認された。

免疫抑制剤を用いなくても免疫反応がなく、iPS細胞から作製したドーパミン産生神経細胞がよく生着していたという結果は、iPS細胞を用いた脳への神経細胞自家移植では免疫抑制の必要がないという方針を立てる上で重要な意味を持つという。

一方、他家移植でも免疫抑制剤を用いずとも細胞がすべて拒絶されるわけではなく、多くのドーパミン神経細胞が生着することも明らかになった。元来、脳は免疫反応が弱い臓器として知られているのである程度は予想できていたことだというが、自家移植との直接比較で違いを示すことができたことに意義があるとする(画像4)。また今回の実験で、PETを用いて経時的に免疫反応を監視できることが確認できたことから、患者に免疫抑制剤を投与する際に、投与量の検討に用いることが期待されるという。

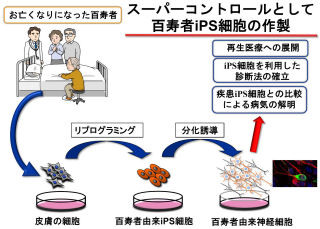

今回の研究により免疫反応と細胞生着の点で自家移植の有用性が証明されたが、自家移植ではコストや時間がかかるという課題がある。さらに、パーキンソン病の患者から作製したドーパミン神経細胞が正常に機能するのかどうかという点も検証する必要があるという。今回の研究で自家移植と他家移植の違いが明らかになったことから、今後は、HLA型を合わせたiPS細胞による他家移植で免疫反応がどの程度軽減されるのかが課題とした。