京都大学は9月3日、細胞内の状態に応じて、目的とする外来遺伝子の発現を自在に制御できる「RNAスイッチ」の拡張技術の開発に初めて成功し、細胞内でスイッチの性能を自在に調節・反転できる「RNAインバータ」を創出したと発表した。

成果は、京大 iPS細胞研究所(CiRA) 初期化機構研究部門の遠藤慧研究員、同・齊藤博英特定准教授(白眉センター所属)、同・生命科学研究科の井上丹教授 らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、9月3日付けで英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

細胞に外来遺伝子を導入してその発現を制御することは、再生医療や遺伝子治療をはじめとする、先進的な医療を支える基盤技術の1つだ。例えば、iPS細胞は山中伸弥教授らが発見したことから「山中因子」と呼ばれる、「Oct3/4(オクトスリーフォー)」、「Sox2(ソックスツー)」、「Klf4(ケーエルエフフォー)」、「c-Myc(シーミック)」の4つの遺伝子を細胞に導入して作成されている(c-Mycを除いた3因子でiPS細胞を作成することも可能なことを山中教授らが後から発見しているほか、海外の研究者が発表した一部が異なる因子の組み合わせを用いたiPS細胞の作成方法もある)。

また、転写因子などを細胞に導入し、細胞分化を誘導する研究も注目を集めているところだ。ただし、これら例の場合、4つの遺伝子や転写因子の発現は積極的には制御されているわけではない。従って、「細胞内の状態」に応じて外来遺伝子の発現を自在に制御する技術の開発が期待されていた。

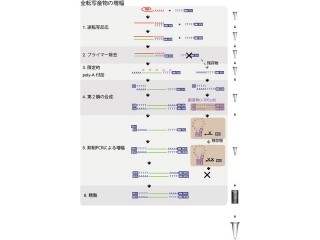

研究チームは今回、簡便にRNAスイッチの性能を調節・反転する手法を開発し、それを実現する人工RNAからなる部品を「RNAインバータ」と命名。開発されたRNAインバータは、RNAスイッチの機能をOFFからONへ、その特徴を維持したまま自在に変換することが可能だ。

なお今回の研究におけるRNAスイッチとは、細胞内の物質を検知して(内部状態に応答して)、保持する遺伝子の発現を制御するメッセンジャーRNA(mRNA)分子のことをいう。検知する物質の存在下で遺伝子発現が抑制される「OFFスイッチ」と、活性化される「ONスイッチ」の2種類のスイッチが考えられる。またインバータとは、入力と反対の出力を生成する回路のことをいう。

このRNAインバータを挿入した人工mRNAは、細胞内で標的となる因子が発現していない場合、速やかに分解される仕組みだ。しかし標的因子が発現すると、人工mRNAは標的に結合し(検出)、その発現量に応じてmRNAが安定化され(判断)、目的とする外来遺伝子の翻訳を活性化する(実行)。例えば今回の成果の応用例として、がん細胞に特有ながんマーカ因子などの物質が「ある」と、その細胞が死滅する細胞死誘導遺伝子を発現するスイッチの構築などが考えられるという。

実際、今回の研究でも、RNAスイッチがコードする遺伝子を細胞死誘導タンパク質にすることで、標的因子が発現した特定の細胞に対して選択的に細胞死を誘導できることが確認されている。またこれまでの技術では、1つの因子で複数の遺伝子の発現を同時、かつ独立に制御することは困難だったが、今回の方法ではmRNA1分子内の改変で、スイッチの性能を調整したり、機能を反転させたりすることが可能だという。従って、1つの制御因子が複数の外来遺伝子の発現におけるON・OFFを個別かつ同時に制御することができるようになったというわけだ。

今回の研究で開発された人工RNAスイッチは、細胞内の状態を感知することで、外来遺伝子の発現を自在に制御できる新技術となるという。細胞の外からは見えない内部の状態を「人工RNAで識別」することで、これまでの技術では困難であった細胞内状態に応じた分化誘導や運命制御技術の開発が期待できるとしている。