岡山大学と理化学研究所(理研)は8月2日、金属イオンを認識して発色し、その発色濃度に応じて色調が変化するケミカルセンサを開発したことを発表した。

同成果は、理研ライフサイエンス技術基盤研究センター 次世代イメージング研究チームの榎本秀一チームリーダー(岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授兼任)、神野伸一郎研究員、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科の白崎良尚連携大学院生と鈴鹿医療科学大学薬学部の米田誠治助教らによるもので、詳細は独科学雑誌「Chemistry-An Asian Journal」オンライン版に掲載されたほか、8月29日から東京ビックサイトで開催されるイノベーションジャパン2013で展示される予定だという。

機能性色素を用いて、分析対象部物のイオンや分子との特異的な化学反応により生じる発色性の変化を利用したケミカルセンサは、発色の変化を分光光度計などで解析することにより定量分析などが可能であるため、環境測定や医療診断などの分野ですでに利用されている。しかし、分析対象物と結合することで単色に発色するタイプのセンサは多数開発されているものの、分析対象物の濃度の増減に応答して色調が変化するものはこれまでほとんどなく、濃度変化の様子を目視で把握することが難しかった。

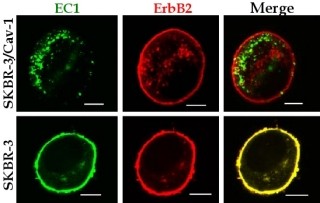

研究グループは、2011年に機能性色素の一種で、スピロラクトン型構造を採用した有機蛍光色素のアミノベンゾピラノキサンテン系(ABPX)色素を発見し、その製造法の開発に成功。溶液中に存在する水素イオンと結合し、モノカチオン型構造からジカチオン型構造へと段階的に変化することで、無色から桃色へ、さらに紫色へと色調が段階的に変化することを確認しており、1分子で多色を示すABPXの性質を金属イオン解析用のケミカルセンサへ応用すれば、金属イオンの濃度変化に応じて色調が変わっていく新しいタイプのセンサの開発につながると考え、研究を開始したという。

今回の研究では、分析対象物として生命現象に関わる必須微量金属である一方、アルツハイマー病やパーキンソン病などの発症に関与することが知られており、環境中で高い毒性を有している銅イオンを選択。2価の銅イオン(Cu2+)と結合親和性の高いヒドラジドをABPXに導入したABPX-ヒドラジド(ABPX-hy)を合成した後、ABPX-hyとCu2+との発色性を吸光光度法で調査した結果、Cu2+の添加に依存して吸収スペクトルが長波長側に移動し、ABPX-hyのヒドラジド部位にCu2+が1つまたは2つ配位することで、スピロ環が開閉したモノカチオン型構造とジカチオン型構造に由来する吸収帯がそれぞれ観察されたという。

また、0.064μg・mL-1~95.3μg・mL-1のCu2+濃度範囲で定量可能であることから、複数の金属イオンの反応性を調査したところ、Cu2+に対して高い選択性を有する吸光光度定量法を開発することに成功したという。

さらに、従来の色素は単色の濃淡のみであり、Cu2+の濃度の違いが明瞭に区別できなかったものの、無色のABPX-hyにCu2+を添加すると赤桃色になり、Cu2+濃度を高めていくと色調が紫色に変化していくことが確認され、この結果、Cu2+の濃度変化を目視で明瞭に確認できることが示された。

|

|

|

金属イオン解析用のケミカルセンサーとなるABPX-ヒドラジド(ABPX-hy)の特徴。左上がABPX-ヒドラジドの分子構造。左下がABPX-ヒドラジド溶液に2価銅(Cu2+)を徐々に加えていった際の写真。銅濃度の上昇に従って無色から赤桃色に、さらに紫色になっていく。そして右がABPX-ヒドラジドと2価銅の混合溶液の吸収スペクトル。銅濃度の上昇に伴い、長波長領域の吸収が急激に増大していく |

なお、研究グループは、今回の研究で確立された手法は、銅以外の金属イオンや小分子などについても適用できると考えられるとしており、今後、さまざまな物質の濃度を視覚的に判断できる環境計測用試薬や簡易診断薬としての応用が期待できるようになるとコメントしている。