海洋研究開発機構(JAMSTEC)は1月10日、地震が繰り返し発生する断層の挙動について、独自開発の数値計算手法を用いて解明に取り組み、その結果、安定的な滑りしか起こさないと考えられていた低速滑り時の「速度強化」の性質を持つ断層に、高速滑り時の顕著な摩擦抵抗の低下の性質が加わることで、断層が多様な挙動を示す可能性があることを見出し、そのような場所は、地震と地震の間にゆっくり滑ることもあれば大地震直前まで固着している場合もあり、また、近くで発生した地震破壊を止めるバリアとして働く場合もあれば、そのような地震破壊にきっかけを得て自らも破壊し、大きな地震性滑りを起こすこともあることが明らかになったと発表した。

成果は、JAMSTECの野田博之研究員、カリフォルニア工科大学のNadia Lapusta氏らの国際共同研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、英国時間1月9日付けで英国科学雑誌「Nature」電子版に掲載された。

従来、断層は、固着・地震性滑りを繰り返す部分と、安定的にゆっくりとしか滑らない部分に、空間的な棲み分けがなされていると考えられていた。しかし、2011年の東北地方太平洋沖地震では、安定的にしか滑らないと考えられていた浅部で大きな地震性滑りが発生し、そのような挙動は従来の考えでは合理的な説明が困難だったのである。

前出の仮説に捕らわれずに、地震時・地震間を含めた断層の挙動の多様性を正しく理解することは、大地震発生の可能性とそのリスクを正しく見積もる上で重要だ。

近年、プレートの沈み込み速度程度から地震時の高速滑りまでの広い滑り速度領域における岩石摩擦の力学的性質に関する研究が進んでいる。その結果、低速では安定滑りを実現する速度強化の性質を示す物質であっても、地震時に匹敵する高速滑り時には摩擦発熱などの原因で顕著な摩擦抵抗の低下を示すことが明らかになってきた。

なお速度強化とは、断層をより速く滑らせるためにより大きな力が必要な性質のことをいう。逆に速度弱化とは、断層がより早く滑ると抵抗が少なくなる性質のことだ。

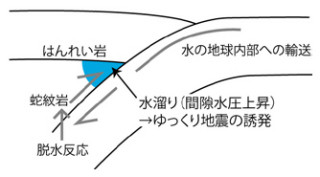

野田研究員らは、地震の繰り返し(地震時の短期的な挙動と、地震間の長期的な挙動の両方)の数値計算に、断層の高速滑り時の弱化(画像1)の性質を組み込むことに成功し、断層挙動の多様性に関する研究を続けてきた。

そして野田研究員らは、1999年の台湾集集地震の震源断層を貫く掘削孔から採取された断層近傍の物質に関して実測された力学的・水理学的性質に注目。同地震では、断層北部において大きな滑りが発生した。断層物質を用いた室内実験の結果、断層が高速滑りを起こした場合、北部では南部に比べて、より顕著に摩擦抵抗が低下する性質を持つことが明らかになったが、同時に北部では、低速滑り時に速度強化の性質を持つことが明らかになり、そのような性質の組み合わせが地震の繰り返しにどのような影響を与えるかはわかっていなかった(画像1)。

画像1~3は、今回発表されたモデルの模式図と、地震の繰り返し、および地震間の断層滑りの挙動の計算結果の一部。なお、今回の数値計算で用いられた1999年の台湾集集地震の震源断層の情報は局所的なものであり、断層面上の物性値の分布が完全に明らかになっているものではない点に注意する必要があるという。

そのため、報告されたモデルでは実測された物性値を代表的な値として採用しているが、今回のモデルは集集地震震源断層の長期的挙動の定量的再現を第一の目的としたものではないとしている。

そして画像1についてだが、こちらはモデルの幾何形状と、断層の力学的性質の分布の模式図だ。パッチAおよびBには、それぞれ集集地震の震源断層の南部、北部での掘削により得られた断層物質について実測された物性値が用いられた。パッチAでは断層は速度弱化の性質を持ち、パッチBでは低速滑り時の速度強化と、高速滑り時の顕著な弱化が共存している。

野田研究員らは、これら測定された物性値を代表的な値として前出の数値計算に用い、断層運動と地震活動に関する研究を行い、その結果、以下のことが明らかとなったとする。

1つ目は、今回用いた物性値では、低速滑り時の速度強化と高速滑り時の顕著な弱化が共存する場所は地震破壊の開始点になることはないということ。これは、破壊の開始にはゆっくりした滑りが自発的に加速することが必要で、そのためには低速滑り時の速度弱化が主要な役割を果たすからだという。

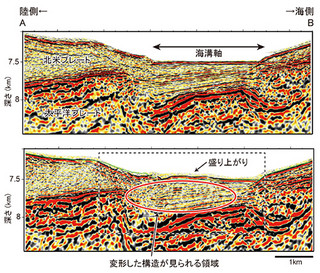

しかし、近くで発生した地震破壊が伝播してきた場合、その場に溜まっている応力や破壊の規模などによっては高速滑り時の弱化が有効となってしまい、大きな地震性滑りを起こす。逆に条件を満たさない場合はこの場所は破壊には至らず、地震は比較的小規模で終了する(画像2)。

2つ目は、そのような場所は、地震間においても多様な挙動を示す。上述の大きな地震性滑りを起こした直後は、応力が少ないために固着している。その後、近くで別の地震破壊が発生すると、応力の状況などによってはこの固着している部分が破壊され、大きな地震性滑りを生じる場合があるという。

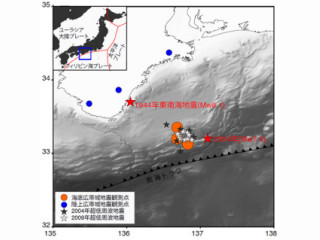

しかしそのようなきっかけがなければ、数100年の後に固着が剥がれ、プレート速度程度でズルズルと滑り出し、その後に同様のきっかけを得て再び大きな地震性滑りを生じる場合がある。すなわち、ある時点で断層が安定的に滑っていることが観察されたとしても、そのような挙動が恒久的である保証はないことが示されたというわけだ(画像3)。

|

|

|

画像3。断層の固着率(1-(断層の滑り速度)/(プレート速度))の時空間分布。断層がプレート速度より早く滑っている場合はゼロとされた。水平な白実線と両端の丸印はそれぞれ、地震破壊とその両端を示している。パッチBは地震間に多様な挙動を示したもの |

断層が長期間の平均としてプレート速度程度で運動することを仮定すると、地震間の断層の固着は「滑り遅れ」と解釈できる。従来は「滑り遅れ」の解放が地震であるとされ、その蓄積の速さは地震間の断層の滑り速度を観測することによって推定できるとされてきた。

基本的には、地球物理学的観測では現在の断層の滑り速度しか求めることはできない。しかし今回の成果により、地震間には断層の滑り速度が動的に変化することが示唆され、現在の観測結果のみに基づいた上述のような単純化は必ずしも正しくない可能性が示された。

例えば、画像3に示された計算中の4500年~4700年程度の時期にGPSなどが発明され観測網が整備されたとする。図中に示されたパッチAに関しては固着が観測され、将来地震の震源域となる可能性が高いと予測されるだろう。

しかしパッチBに関しては、プレート速度程度で安定的に滑っていることが観測される。この部分は「滑り遅れ」の蓄積が進行しておらず、大地震の震源域となる可能性は低いと見積もられるかも知れない。

その結果、予測できる最大の地震は、パッチAのみを破壊する地震程度であることになる。そのような地震は、計算中では実際に4433年や4589年に発生しているので、この予測には限定的ではあるが十分に価値があるといえよう。しかし、計算開始から4735年にパッチA・Bを両方破壊する大地震が発生し(画像2中、黄色で示した地震)同予測は覆されることとなる。

よって、より正確な地震のリスクの見積もりには、数10年程度の地球物理学的観測データのみならず、より長い歴史を記録している地質学的データ(津波堆積物や、断層掘削で得られる試料に残された地震による摩擦発熱の痕跡など)を精査することが重要であると考えられると、野田研究員らはコメント。

広い滑り速度領域と物理化学条件下における断層の力学的性質、およびその断層運動・地震活動に与える影響に関する研究は、今回の研究を含め近年徐々に形となりつつあるが、発展途上であることも事実だ。

そのような基礎研究は、今回の成果で示唆されたように、地震のリスクを正確に見積もる上で重要だと考えられる。そのため野田研究員らは、今後さらに、断層調査、室内実験、観測、数値計算、理論的手法を組み合わせ、地震発生過程の解明を進めていくとしている。