大阪大学(阪大)は12月11日、高誘電率ゲート絶縁膜(アルミニウム酸窒化物:AlON)を採用したSiCパワーMOSFETを開発し、電流駆動力と長期信頼性の向上を達成したことを発表した。

同成果は同大大学院工学研究科の細井卓治助教、渡部平司教授、京都大学(京大)大学院工学研究科の木本恒暢教授、ローム、東京エレクトロン(TEL)らによるもので、詳細は2012年12月10日(米国太平洋時間)に電子デバイス技術に関する世界最大の国際学会「International Electron Device Meeting(IEDM 2012)」にて発表された。

現在、環境問題やエネルギー資源の問題などの解決手法の1つとして、そのエネルギーの利用効率向上が求められるようになってきた。電気エネルギーは、発電から、実際の機器で消費されるまで、パワー半導体を用いた電力変換が複数実施され、実際に利用可能な電圧まで引き下げられている。しかし、この変換効率は100%ではないため、エネルギー損失が生じ、その損失分のエネルギーは無駄なものとなる。そのため、パワーデバイスの変換効率向上などが求められることとなるが、従来のSi系半導体では材料によって決定される性能限界に近づきつつあることから、新たな材料の模索が進められてきた。SiCはワイドバンドギャップ半導体で、高電界でも壊れにくく、高温でも安定であるため、小型で大電力を扱うことが可能な次世代パワー半導体として注目されるようになり、電力変換を担うインバータ回路を構成する整流素子とスイッチング素子のうち、整流素子であるショットキーバリアダイオードがエアコンなどで実用化されているが、スイッチング素子であるSiC-MOSFETは導通時のエネルギー損失や信頼性が課題となっていたため、本格的な量産はようやく始まった程度である。この課題の1つとして、MOS構造を構成するゲート絶縁膜に問題があることが知られているが、従来技術はSiC表面の熱酸化で絶縁膜(SiO2)を作製していたが、同方法では特性に優れた絶縁膜を得ることは困難であった。

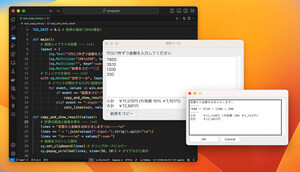

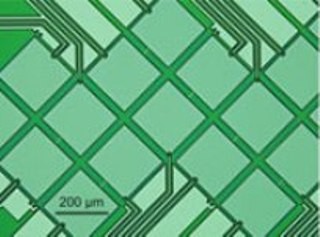

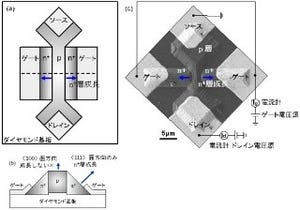

そこで今回の研究では、熱酸化法でSiO2絶縁膜を形成するのではなく、電気特性と耐熱性に優れたAlONゲート絶縁膜をSiC基板上に堆積する方法を採用。具体的には、これまで阪大が取り組んできたSiC-MOSFET向けAlONゲート絶縁膜に関する知見を基に、TELと共同で膜質を最適化したAlONゲート絶縁膜を立体的なトレンチ構造に原子層レベルで均一に形成可能な薄膜堆積技術を開発。さらにこのAlON層をゲート絶縁膜として用いたトレンチ型パワーMOSFETをロームおよび京大と共同で試作し、デバイス性能と長期信頼性の向上を実現したという。

AlON絶縁膜を用いることで、ゲート絶縁膜を透過する漏れ電流を1桁低減したほか、1.5倍の絶縁破壊耐圧の向上を実現したという。また、同技術はAlON膜単層だけでなく、界面層をSiC基板との間に挿入した積層構造への展開も容易であり、素子構造設計の自由度が高いことからさらなる発展が見込まれ、超低損失・高信頼性SiCパワーデバイスの実現に向けた一歩になると研究グループでは説明している。