京都大学と科学技術振興機構(JST)は6月25日、ナノとマクロの間の「メゾスコピック領域」において、さまざまな「多孔性構造体」をデザインするまったく新しい手法の開発に成功したと発表した。

成果は、京大 物質-細胞統合システム拠点(iCeMS=アイセムス)の北川進 副拠点長・教授、同古川修平准教授、同ルブール・ジュリアン研究員らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間6月25日付けで英科学誌「Nature Materials」オンライン速報版に掲載された。

気体や液体の分離技術は、日常生活において必要不可欠なものだ。例えば、ガソリンを含めた石油由来の炭化水素の分離、大気中から二酸化炭素の分離、環境汚染物質の除去、大気・海水からの放射性物質の回収、バイオエタノール精製など、新しい分離技術の開発は生活とは切り離せないものになっている。

特に、蒸留などの多くのエネルギーを必要とする分離方法ではなく、分離材を用いたより省エネルギーかつ効率よく行う手法の開発が急務になっているのが現状だ。一般に、分離材にはゼオライトや活性炭など、ナノメートル(nm)の細孔(ナノ細孔)を有した化合物の「多孔性物質」が用いられており、身の回りでも消臭剤などに使用されている。

その中でも近年注目を集めているのが、「PCP」とよばれる金属イオンと有機物からなる、非常に均一なナノサイズの細孔を持つ化合物だ。この化合物は、細孔のサイズや特性などをさまざまに変えることができるため、目的に応じた細孔の設計を行うことが可能だ。

一般に、PCPは金属イオンと有機配位子が勝手に組み上がる「自己集合化」とよばれる現象で合成され、均一なナノサイズの細孔はそれにより構築される。そして、この材料を実際の応用研究に用いるためには、膜状・スポンジ状などさまざまな「形」に成形する必要がある。

しかし、多くの場合は数100nmから数100μmの粒状の粉末結晶として得られるため、これをさまざまな「形」に成形することは非常に困難だった。

特に、μm以下の「メゾスコピック領域」でこの「形」を制御することは、これまでは不可能であり、応用研究を展開するにはこの「形」の制御を克服する必要があったのである。

今回の研究では、PCPの見た目の「形」を自在に設計し合成するまったく新しい手法の開発に成功した。ここでは、自然界に存在する2つの地質学的現象を「自己集合化」に当てはめることで行ったのである、

1つは「化学風化」とよばれる、石を溶かす地質学的プロセスだ。例えば、海辺近くの石は浸食され孔が空いたような形をしている。これは土壌中に含まれる酸性有機化合物が石の表面と化学反応を起こし、少しずつ石を溶かしていった結果だ。ここで重要なポイントは、非常に安定なように見える石でも、酸性の有機化合物を用いて溶かすことができるという点である。

もう1つは、「化石化」プロセスの途中に起こる「鉱物置換」だ。化石化は、いわゆる有機物でできた生き物・細胞などが、その「形」を保ったまま無機物である石などに置き換わる物理現象だ。

「鉱物置換」では、無機物である鉱物の間で化学反応が起こりさまざまな石へと変換されていくが、元となる鉱物が溶け出す速度(溶出速度)と、新しい鉱物が析出する速度(析出速度)の制御がキーとなる。

画像1に示したように、溶出速度が析出速度よりも早い場合は元の形が維持できない。一方で、溶け出す速度よりも析出速度が速い場合は、元となる鉱物が溶けると同時に新しい鉱物が形成されるので、その元となる「形」の維持が可能だ。これは今回の研究でも大きな要素になる。

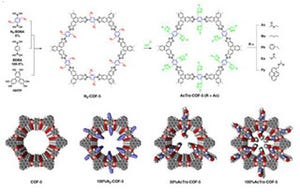

今回の研究では、「化学風化」と「鉱物置換」のプロセスをPCPの合成に用いることにした。すなわち、「化学風化」的に、金属酸化物(石)の表面を酸性有機化合物で溶かし、溶出した金属イオンと有機化合物の間で自己集合化させてPCPを合成。

そして、ここで「鉱物置換」的に、金属酸化物の溶出速度とPCPの合成速度を制御することで、元となる金属酸化物の「形」を維持したまま、PCPへの変換を行うというわけだ。

研究グループは、この手法を「逆化石化」と名付けた。理由は有機物から無機物へと変換していく化石化プロセスとは逆に、無機物から有機物の入った金属錯体へ変換されていくからだ(画像2)。

今回の研究では、金属酸化物としてアルミナというアルミニウムからなる酸化物が選ばれた。その理由は、(1)アルミナは一般的によく使われている物質で安価であること、(2)さまざまな「形」を容易に作ることができること、(3)アルミニウムを用いたPCPが数多く知られていることが上げられる。

「逆化石化」法がPCPの合成に利用可能かを調べるため、画像3左に示すようなアルミナの蜂の巣型構造体が作られた。この蜂の巣の孔1つは約1μmだ。この構造体を、「ナフタレンジカルボン酸」とよばれる酸性有機化合物の溶解した水溶液中に浸漬し120度で加熱したところ、画像3右に示すように蜂の巣型構造体を維持したまま直方体状の結晶の集合体に変換することに成功した。

そして、この構造体はX線回折測定などから、アルミニウムとナフタレンジカルボン酸に置き換わったPCP(画像3下)であることが確認されたのである。このように、あらかじめアルミナの構造体を形成しておくことで、メゾスコピック領域においてもPCPの「形」を制御することが可能になった。

続いて、このPCPのメゾスコピック構造体を用いた新規分離材料の合成を実施。一般に、PCPを分離材料に用いる際は、この粒状結晶をカラムに充填する。しかし、PCPの細孔自体は約1nmの非常に小さな細孔であるため、圧力をかけて液体や気体を流す際に大きな逆圧力がかかり、さらに流れる速度が遅くなるため分離に相当な時間がかかることが問題点だった。

そこで、数10nmから数100nmの大きな細孔のある「アルミナエアロゲル」とよばれるアルミナのメゾスコピック構造体を用いて(画像4左)、「逆化石化」法によりPCPのメゾスコピック構造体へと変換した(PCPエアロゲル:画像4右)。

電子顕微鏡写真からもわかるように、アルミナエアロゲル特有の数100nmの細孔の形状がPCPエアロゲルにおいても維持されている。ここでは、PCPの有する1nmの細孔とさらにエアロゲルの有するより大きな細孔の相乗効果により、分離能は維持したまま高速で分離することが可能だ。

これを用いて、現在次世代エネルギーとして期待されている「バイオエタノール」の精製で要のプロセスとなる、エタノールと水の分離が実施された。水とエタノールは沸点も近く、共沸する可能性もあるため、分離はとても困難なのである。

研究グループはナフタレンジカルボン酸の持つ疎水性に注目し、PCPの細孔にエタノールを「選択的に」取り込むことが可能であると考えた。実際に、粒状粉末結晶で分離実験を行うと、エタノールと水を分離することに成功したが、分離時間が40分以上かかることが判明。

そこで、上記で作製したPCPのメゾスコピック構造体を用いて実験を行ったところ、分離能は維持したまま分離時間は15分もかからないことがわかった。PCPの見た目の「形」を制御するだけで、大きな機能の改善につながることを証明することに成功したのである。

このように、「逆化石化」法は、PCPの「形」を制御できるまったく新しい手法であるのみならず、実際の応用に向けた新しい材料成形の手法になりうることを示した形だ。

PCPは本質的に内包する非常に小さな細孔(約1nm)を用いた研究が盛んに行われているが、実際の応用に向けた際にはその成形の困難さが課題となっていた。今回の研究で開発された「逆化石化」法によりさまざまな「形」のPCPが合成可能となることから、膜化・スポンジ化といった形状制御が行われ、実用化に向けた研究が加速することが期待されるという。

さらにこの「逆化石化」法は本質的にアルミナ以外の金属酸化物にも応用が可能であるため、さまざまな金属イオンを有する多孔性金属錯体の「形」の制御が進んでいくことが期待されるとも、研究グループはコメントしている。