科学技術振興機構(JST)と東京大学、京都大学、理化学研究所の4者は6月13日に共同で、赤ちゃんの「感情の発達」と「母親を認識する能力」の関係を研究し、母親と他人を半分ずつモーフィング技術で合成した「半分お母さん」の顔の画像を見ようとしない「不気味の谷」現象が発見されたと発表した。

成果は、東大 大学院総合文化研究科の岡ノ谷一夫教授と、JST 戦略的創造研究推進事業 ERATO型研究「岡ノ谷情動情報プロジェクト」の松田佳尚研究員らの研究グループと、同プロジェクト情動発達グループのグループリーダーである京大 大学院教育学研究科の明和政子准教授との共同研究によるもの。JST課題達成型基礎研究の一環として行われた研究だ。研究の詳細な内容は、英国時間6月13日付けで英王立協会科学誌「Biology Letters」オンライン速報版に掲載の予定。

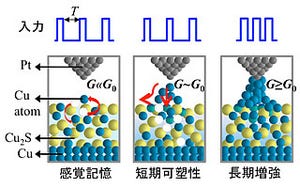

「不気味の谷」現象とは、東京工業大学のロボット工学者である森政弘名誉教授が1970年に提唱した仮説だ(画像1)。ロボットの外観や動作が人間らしくなるにつれて、好感や共感を覚えるが、ある時点で突然強い嫌悪感に変わると森教授は予想。しかし、さらにそれを超えて人間の外観や動作と見分けがつかない程になると再びより強い好感を抱き、人間と同じような親近感を覚えるようになると考えたものである。

画像1は、森政弘名誉教授による「不気味の谷」仮説を表したグラフ。ロボットやアバターが人間に近づくにつれて、好感度は上がっていくが、ある時点で急激に嫌悪に変わる(不気味の谷)。その後、さらに人に近づくにつれ再び好感度が上がっていくことを示している。また、「死体」と「ゾンビ」とあるように、静止物体よりも動く物体の方が不気味さを増す。

こうして「中途半端に人間に近い」ロボットやアバターは、人間にとって「奇妙」に感じられ、親近感を持てないことから、そのグラフの形状をとって「不気味の谷」と名付けられた。不気味の谷現象は成人だけでなく、赤ちゃんでも、人間以外のサルでも報告されている。

このように不気味の谷は、「人間」と「ロボット」の「狭間」として知られているが、不気味の谷が人間とロボットに特有なものかどうかは検証されてこなかった。また、不気味の谷のメカニズムもわかっていなかったのである。

人間とロボットはまったく違うカテゴリーに属している。まったく違うカテゴリーの狭間であれば、人間とロボット以外でも同じように不気味の谷が現れるのではないかと、研究グループは考察した。

例えば、「親近感」と「目新しさ」はまったく違うカテゴリーだ。赤ちゃんにとっては、「母親」が親近感の、「他人」が目新しさの代表になる。もし、「中途半端に母親に近い」半分お母さんを見た時に、赤ちゃんが奇妙に感じて見ようとしなければ、不気味の谷があると考えられるというわけだ。

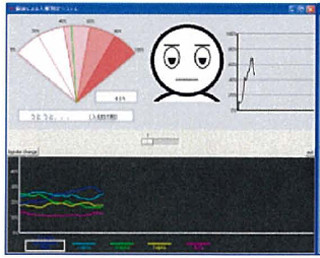

そこで研究グループは、生後7~12ヵ月の赤ちゃんを対象に「視線反応計測」を行った。視線反応計測は、言葉を発する前の赤ちゃんの世界観を視線の動きから知ることができるツールで、簡便さと有用性から多くの製品が開発され、近年注目を浴びている。今回の研究では、赤ちゃんに3種類の顔を見せ、その時の注視時間を計測した。3種類の顔は(1)母親、(2)他人、(3)半分お母さん、だ。

母親や他人の写真は事前に撮影し、「ニッコリ微笑む」映像に作り上げた。あらかじめ真顔と笑顔の2枚の写真を撮っておき、モーフィング技術を使ってその中間の形状を自動生成することで、自然に微笑む映像を作ることができる。

また、「半分お母さん」は母親と他人を50%ずつ融合させて作成された(画像2)。画像2の左の母親と、右の他人の写真を50%ずつの混合比率でモーフィング合成したものが中央の「半分お母さん」の顔だ。

なお、静止画ではなく、映像を使った理由は2つある。不気味の谷を予測した森教授は、止まっているものよりも動いているものの方が不気味さを感じやすいと考えた(画像1)。また、赤ちゃんは止まっているものよりも、動いているものに注意を向けやすいということもある。

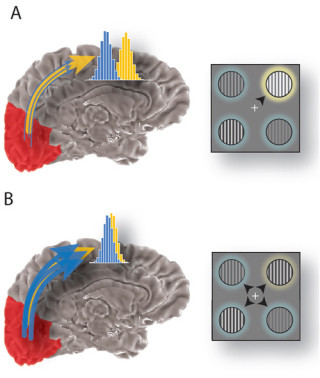

今回の研究では、赤ちゃんに(1)母親、(2)他人、(3)半分お母さん、の3つの映像を見せたところ、母親や他人の映像に比べ、「半分お母さん」の映像を長く見ようとはしなかった(画像3・左)。

さらに、赤ちゃんを7~8カ月、9~10カ月、11~12カ月の3群に分け、月齢による違いが調べられたところ、7~8カ月児では3つの映像を同じくらい見ていたにも関わらず、9~10カ月以降になると、半分お母さんの映像を見なくなることがわかった(画像3・右)。つまり、発達の途中で「不気味の谷」が現れることがわかったのである。

画像3は、赤ちゃんの視線注視時間と発達による変化を表したグラフだ。赤ちゃんは母親や他人の顔をよく見る一方、「半分お母さん」の顔を見る時間が短い。左図は全員分のデータで、右図は発達による違いだ。7~8カ月では3つの顔を見る時間に差がないが、9~10カ月、11~12カ月では半分お母さんを見る時間が短い。数値は平均±標準誤差として算出している。理由は注視時間には個人差があるためで、1人1人の総注視時間を100として%計算が行われた。また正規分布化のための逆正弦変換も実施されている。

一方で、赤ちゃんは「半分お母さん」が嫌いなのではなく、モーフィングによって合成された顔が嫌いなだけかも知れないと考えた。もしそうならば、母親の顔ではなく、他人と他人を合成した顔も嫌うはずである。

そこで今回の研究では、さらに2人の他人を合成した顔(他人A50%+他人B50%)と、他人100%の顔を見せた。結果、赤ちゃんは両方の顔を同じくらい長く見た(画像4)。

つまり、赤ちゃんは両方に新奇性を感じ「不気味」だとは思わなかったのだ。この結果から、赤ちゃんは「半分お母さん」だけを嫌うことがわかった。母親だと思ったら違っていた、予想を裏切られた、という「日常からの逸脱」がメカニズムとして考えられる。

画像4は統制実験の結果で、赤ちゃんは単にモーフィング合成した顔が嫌いなのではないことがわかる。他人の生の顔(100%他人、図a:左)と他人2人のモーフィング合成顔(他人A50%+他人B50%、図a:右)を赤ちゃんに見せても、同じくらい長く見ている(画像b)。数値は、平均+標準誤差。

今回の研究では、さらに成人を使った心理調査も行われた(10名の予備調査)。赤ちゃんと違い、成人は内観(主観)を報告できる利点がある。自分の母親と他人を合成した「半分お母さん」を見せたところ、10人中8人が「気持ち悪さ」を感じた。この結果から、赤ちゃんも「気持ち悪さ」を感じていると予想できる。

面白いことに「有名人」と「他人」を合成した「半分有名人」を見せたところ、気持ち悪さを感じなかった。自分にとってごく身近な人や重要な人が合成された場合にだけ気持ち悪さを感じるようである。

以上の結果から、不気味の谷は「人間」と「ロボット」の狭間に特有なものではなく、「親近感」や「目新しさ」といったほかのカテゴリーの狭間にも存在することが確認された。

また単に「好き」といったポジティブな感情だけでなく、「不気味」や「嫌悪」といったネガティブな感情も、赤ちゃんの認知能力を支えていることがわかった次第だ。

今回の研究の成果は、親子間コミュニケーションにおいて、赤ちゃんと母親の親密度を理解する一助となり得るものである。不気味の谷現象を効果的に使って、合成された人が「どの程度」重要な人なのかを計測する技術が期待できるという。

例えば、積極的に育児に関わる父親と、そうでない父親は、赤ちゃんから見た心の距離が違うかも知れない。赤ちゃんが父親の顔をどれだけ正確に記憶しているかにも違いがあるかも知れない。

だとすれば、育児をする父親の顔を他人と合成した場合、赤ちゃんは母親の時と同じように「不気味」や「嫌悪」を感じ、育児をしない父親の顔を他人と合成した場合、赤ちゃんは他人だと思って逆によく見ることが予想されるとしている。