筑波大学は、カーボンナノチューブ(CNT)の高効率光電変換機構を解明したと発表した。成果は、同大 岡田晋准教授と小鍋哲研究員らによるもので、米国物理学会誌「Physical Review Letters」のオンライン版で近く公開される。

研究では、単層カーボンナノチューブで光から電流の担い手となる電子・正孔対(励起子)への変換プロセスを詳細に調査。その結果、従来の半導体材料より大きな効率を持つ変換機構を理論的に解明し、これまで報告されている実験結果をうまく説明することに成功した。

現在、実用化されているシリコン太陽電池の変換効率は、33.7%が原理的な上限であり、新しい構造や新しい物理原理に基づく次世代高効率太陽電池の研究開発が盛んに行われている。その中でも、電子の運動方向が限定されているナノオーダーの物質を用いた多電子・正孔対(多重励起子生成)生成型太陽電池は有力な候補といわれている。これは、1つの光子から複数の励起子を生成することで高い光電変換効率が期待できる。実際に多重励起子生成は、ゼロ次元物質であるナノ結晶や1次元物質であるCNTにおいて実験的に確認されている。しかし、その物理的な機構は明らかになっていないため、実験結果を説明できなかった。

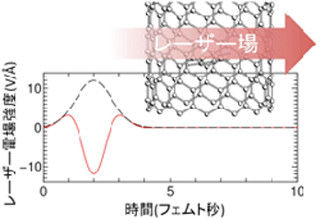

今回、光電変換プロセスとして、以下のような点に注目して変換効率の計算を行ったという。1次元物質では、クーロン相互作用が強くなるため、その相互作用も重要になる。そこで、励起子間のクーロン相互作用の効果をあらかじめ考慮することで、複数個の励起子が混ざった量子力学的状態を考えることが可能となる。このようなモデルを導入すると、光により生成された状態は必然的に複数個の励起子状態を含んでいることになる。複数個の励起子がどれくらい混ざっているかは、クーロン相互作用の強さと熱散逸との競合によって決定する。CNTのような1次元物質はクーロン相互作用が強いので、複数個の励起子が十分に混ざった状態が期待できる。このため、単一光子から生成された1つの励起子が、クーロン相互作用によって同時に他の励起子を生成することが可能になる。

|

|

|

図1 多重励起子生成プロセス。CNTに光(赤矢印)が当たると励起子状態を生成するが(緑矢印)、その状態はクーロン相互作用により複数個の励起子状態が混じり合っている(オレンジ波線)。このため、光を照射することで複数個の励起子(多重励起子)が同時に生成される。ここでは1励起子が光により生成される状況が示されている。また、1励起子状態が熱散逸によりエネルギーを失う過程を茶矢印で示されている |

さらに、多重励起子状態は1次元物質特有のvan Hove特異性を示すため、非常に生成されやすいという特徴を持つ。この結果、単一光子が複数個の励起子を高効率に生成することになるという。計算結果では、光から励起子への変換効率は100%を大きく超えることが示された。

このような高い変換効率は、既存の半導体を用いた太陽電池では決して得られない値であり、CNTなどの低次元物質を用いることで、従来の電力の変換効率の限界を超える可能性を示すものなっている。また、多重励起子生成が起こるエネルギーは、光電変換機構において最も重要な量であるにも関わらず、これまで既存の理論では実験で観測されている値を説明することができなかった。今回の物理モデルを用いた理論計算により、実験で観測されている多重励起子の生成に要するエネルギー値と、その起源を説明することができ、CNTにおける多重励起子生成の微視的機構が明らかにされた。

今後、この知見を基に、高効率光電変換プロセスに適した物質設計とシミュレーションを行い、より具体的なデバイス開発への理論的指針を与えることを目指す。これにより、高効率太陽電池の開発が急速に進むことが期待されるとしている。