日本原子力研究開発機構(JAEA)は4月17日、大きな「磁気異方性」を有する特殊な磁石を用いることで、磁石の内部に存在する「磁壁の運動」が生み出す起電力を安定的に高出力化することができることを見出したと発表した。

成果は、原子力機構先端基礎研究センターの山根結太学生実習生(日本学術振興会特別研究員)、家田淳一研究員、前川禎通センターらの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、米科学雑誌「Applied Physics Letters」の4月16日号に掲載された。

電力の供給は、現代社会における最も重要なインフラの1つだ。古典電磁気学によれば、電気の源となる起電力は磁束の時間変化によって生じる。これは1831年に英国の物理学者ファラデーによって発見された誘導起電力で、電子の「電荷」に電磁場が働くことに起因しているものだ。誘導起電力は、電気と磁気の関わりを支配する電磁気学の根幹をなす基礎法則であると同時に、商業用発電装置から身の回りの家電製品までさまざまな電気機器の動作原理として活躍している。

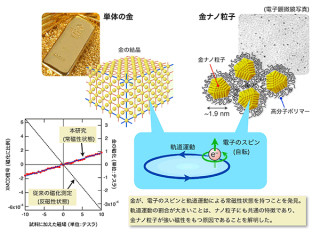

そして近年のナノテクノロジーの急速な進展の中、ファラデーの法則とはまったく異なる新たなメカニズムによって、磁石の磁気エネルギーを電気エネルギーに変換して起電力を生成する方法が発見された。電子の性質の1つである「スピン」に起因するため、「スピン起電力」と名付けられた方法である。

スピンとは、電子が固有に持っている角運動量(回転)のことだ。スピンを持つことで、電子は角運動量と磁化を持つ小さな電磁石となっている。電子スピンは物質の磁性の源であり、スピンの状態には上向きと下向きという2つの状態がある(スピンの軸はどの角度でもあり得る)。

このスピン起電力を、磁石内部における磁壁の運動を利用して生成できることがまず理論的に予言され、その後実験的にも検証された。磁壁とは、磁性体中にいくつか存在する磁区を隔てている境界領域のことだ。

そこでは磁化の向きが連続的に変化しており、外部から磁場を加えた時、磁場に対して安定な磁区は成長するが、不安定な磁区は縮小するという動きが生じる。その結果として、磁区の境界である磁壁が一方向に移動し、これを磁壁の運動と呼ぶというわけだ。この磁壁の運動に伴って磁気エネルギーから電気エネルギーへの変換が起こり、スピン起電力が生じるのである。

これは、スピン起電力の生成方法として初めに提案されたものであり、その後米国と日本の研究グループによって独立に実証されている。これらの実験では、磁性細線として鉄とニッケルの合金である「パーマロイ」が用いられた。なお、スピン起電力の大きさは加える磁場の大きさに比例することがわかっている。

しかし、パーマロイは磁気異方性が非常に小さい磁性材料であり、磁壁の構造そのものが磁場によって容易に変形してしまう。すなわち、加える磁場が大きくなってくると安定した磁壁の運動を制御することが困難になり、それに伴ってスピン起電力の出力も乱雑な信号となってしまうのだ。

結果として、パーマロイに加えられる磁場の大きさは数10ミリテスラ(mT)に制限され、出力される起電力は数マイクロボルト(μV)程度に留まっている。これは応用の観点からは物足りない強度であり、より大きなスピン起電力の生成を可能にする物質の探索、そのための理論的な指針を得ることが重要な研究課題とされていた。

なお磁気異方性とは、磁性体(磁石)の内部で、結晶の方位に対して磁化(磁石のNとSの方向)の向き易さの違いを表したものである。磁化が向き易い方向(磁化容易方向)と、向き難い方向(磁化困難方向)が存在する。

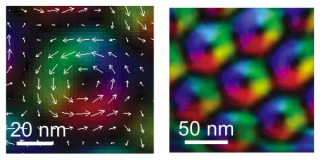

研究グループは、これまで以上に大きなスピン起電力の生成を可能にする系として、磁気異方性の大きな物質に着目した。こうした物質では、磁壁の構造は磁気異方性によって強く支配されており、外から加えた磁場による磁壁構造の乱れはパーマロイの場合に比べて極めて小さく、大きな磁場の下でも安定した磁壁運動が可能となる(画像1)。すなわち、磁気異方性の大きな物質ほど大きなスピン起電力の安定的な生成が可能になると期待されるというわけだ。

画像1は、パーマロイ(左)とコバルト・ニッケル(右)の磁性細線内部における磁壁構造だが、それを補足する。赤で示した磁区と青で示した磁区の境界領域が磁壁に対応したものだ。パーマロイでは、外部から加えた磁場の影響で磁壁構造が不安定化するのに比べて、コバルト・ニッケルではより大きな外部磁場の下でも磁壁構造がよく制御されていることがわかる。

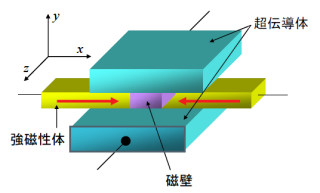

そこで研究グループでは、大きな磁気異方性で知られるコバルト・ニッケル多層膜と鉄・白金規則合金薄膜を対象とし、数値的手法によってこれらの物質における磁壁運動とそれに伴って発生するスピン起電力を求めた。

その結果、コバルト・ニッケル細線では数100mT、さらに磁気異方性がコバルト・ニッケル細線より10倍ほど大きい鉄・白金細線では数Tまでの範囲で、安定した磁壁移動が確認されたのである。

こうした磁場の範囲内で、コバルト・ニッケルでは最大数10μV(画像2)、鉄・白金細線においてはこれまでパーマロイで得られた起電力の約100倍の数100μVものスピン起電力が得られることがわかった。

また、磁壁運動の解析により、磁気異方性の大きな物質ではスピン起電力を発生させるために必要な磁壁の可動範囲が、これまでより小さくて良いことも判明。これは、スピン起電力を用いたデバイスのさらなるダウンサイジングを可能とすることを意味する。以上の研究成果により、より磁気異方性の大きな物質がスピン起電力の生成には有利であることが明らかになった。

今回の研究は、磁気異方性の大きい磁性材料での磁壁運動と、それによって生じるスピン起電力の振る舞いを理論的に明らかにした形だ。その結果、磁気異方性の大きな物質ほど高い磁場を加えることが可能であり、従って大きなスピン起電力が安定的に実現されることが見出された。

特に、大きな磁気異方性で知られる鉄・白金合金を用いることで、これまでの約100倍のスピン起電力が得られることがわかったのである。この結果は、スピン起電力を応用する際の材料設計に強力な指針を与えるものだ。

スピン起電力は、磁場による磁壁の運動そのものから起電力信号が発生するため、磁場の検出手段として従来必要であった検出電流が不要になるなどの利点があり、磁気センサや磁気ヘッドなど、スピン起電力を用いたナノスケールデバイス実現への道が開かれたといえよう。

今後、この研究結果を材料設計に反映させることで、スピン起電力デバイスの開発が大きく促進されることが期待されると、研究グループはコメントしている。