産業技術総合研究所(産総研)は4月6日、温度一定の室温状態で、光を照射するだけで液化と固化を繰り返し起こす材料を開発したと発表した(画像1)。成果は、産総研ナノシステム研究部門スマートマテリアルグループの吉田勝研究グループ長と秋山陽久主任研究員らによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間4月6日付けで独科学誌「Advanced Materials」オンライン版に掲載された。

情報機器や家電、輸送機器などには、多種多様な有機系材料が広く使われており、高機能化・軽量化など一層の性能向上が期待されている。これらの有機系材料は、その成型時に液体状態から固体へと加工するのが一般的だ。

通常、このような操作では、原料を加熱して融かす方法が用いられるが、溶剤に溶かした後の乾燥による固化や、液体の原料を化学結合させて固化する方法も利用されている。

一方で、持続発展可能な社会を構築する上で重要な「省資源・省エネルギー化」のためには、液体-固体や固体-液体の相転移のような基本的な物性変化を、可逆的かつ精密に制御する技術が強く望まれているのが現状だ。

しかし、これまで加熱や冷却を行わずに、室温で光照射だけで液化-固化の変化を繰り返すことができる単一物質の例はなかったのである。

産総研では、光反応性の有機系材料の研究を活発に行ってきた。これまで、室温において結晶状態から光照射によって溶融し、加熱することで元の固体に戻る材料を作り出している(記事はこちら)。

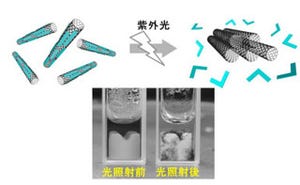

今回、通常の室温条件で、液化-固化の可逆的な物理変化を光だけで制御することを目的に研究を進め、容易に入手できる糖類を基本骨格とし、光反応性の「アゾベンゼン基」を分子内に多数導入した多分岐型の化合物では、可逆的な光液化と光固化が可能であることを見出した次第だ。

なお、アゾベンゼンとは2つのベンゼン環を「アゾ基」(N=N)で結合した構造を持つ化合物で、光異性化反応を示す化合物の1種。紫外光領域である波長300~400nmの光によって折れ曲がり構造となり、より長波長の波長400nm以上の可視光照射で棒状構造に戻る。

今回用いた材料は、多分岐型の化合物である。もともとは同一分子内に複数の「光反応性部位」(分子の中で、光を吸収して化学構造の変化を起こす部分のこと)を持つ「液晶性物質」として産総研が開発し(2009年8月論文発表)、現在は光で書き換えする色劣化のないカラー表示・記録材料のための添加剤として利用されている状況だ。

液晶性物質とは、加熱や冷却などの熱処理により、液晶相を発現する物質のこと。ここでの液晶相とは、分子の配列が揃っているにもかかわらず流動性がある相のことで、液体と結晶の中間相であるため液晶と呼ばれている。

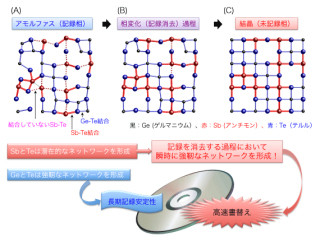

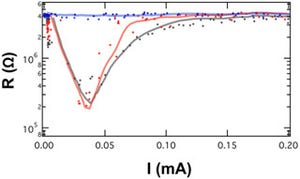

材料の光反応性の部位にはアゾベンゼン基が用いられている。アゾベンゼンは、光で棒状構造と折れ曲がり構造の間で可逆的に変化(異性化)を起こす(画像2)ことが知られているが、結晶状態では結晶性が高く、構造変化に必要な自由体積空間が少ないため、この異性化反応を示す例は稀だ。

さらにこの材料は、複数のアゾベンゼン部位の末端部分を、中央で密につなぎ合わせた構造も持っている(画像3・左)。合成直後は粉末(固体)として得られるが、熱処理を行うと加熱状態で液晶状態を採ることが知られていた。この液晶性の発現は、分子中央の密につながれた部分によって、結晶化しやすいアゾベンゼン部位同士の均一な分子配列を阻害するためと考えられる。

|

|

|

|

画像2。アゾベンゼンの光による構造変化 |

画像3。今回用いた化合物の光による構造変化(置換基数が6の場合) |

また、液晶温度以下の室温では、同様の均一分子配列阻害効果によって、結晶状態に比べて、いくぶん結晶性に劣る液晶ガラス固体、もしくは不均一な結晶様固体状態を採っていると考えられ、固体状態でもある程度の自由体積空間、すなわち光反応性を保持していることが期待された。

実際に光反応性を調べた結果、固体状態でも良好な異性化反応性を保持していることが判明。具体的には、黄色粉末である原料に紫外光(LED光源:中心波長365nm、光量40mW cm-2)を照射すると、異性化反応の進行に伴ってオレンジ色へと色変化が起こると共に徐々に液化し、最終的には完全に液化した。

続いて、この液体に可視光(LED光源:中心波長510nm、光量20mW cm-2)を照射すると、アゾベンゼン部位が異性化して分子全体として元の棒状構造に戻ることに伴い、再び初期の黄色に戻りながら固化が起こった。この光液化と光固化の反応は何度でも繰り返し行うことができるという具合だ。

合成には、容易に入手できる「糖アルコール」を光反応材料の基本骨格として利用し、これに複数の光反応性のアゾベンゼンを「エステル結合」(糖アルコールの「水酸基」(OH)とアゾベンゼンのカルボン酸誘導体を化学結合した時の結合部分のこと)させる方法が用いられている。これは、非常に簡便に合成でき、原料の入手も容易なため、大量合成にも適しているというわけだ。

なお、糖類は通常、環状構造を採っているが、それが開環した構造も知られている。それら、開環構造を持つ糖の分子内「カルボニル基」(C=O)が還元されて水酸基になったものが、糖アルコールだ。水酸基の数や、立体構造の違いでさまざまな種類が知られる。

糖アルコールとしては、複数の水酸基を持つ「トレイトール」(4つの水酸基を持つ立体構造の化合物)、「D-マンニトール」(6つの水酸基を持つ立体構造の化合物)、「キシリトールダイマー」(今回の研究に使用するために調製した化合物で、5つの水酸基を持つ糖アルコールの「キシリトール」を2分子つなぎ合わせたもの)などが用いられた。

比較のために、水酸基の数が少ないメタノールと「エチレングリコール」(水酸基を2つ持つ構造の糖アルコールには含まれない化合物)の「誘導体」(ある化合物の基本的な構造は変えず、一部の原子を置換したり、ほかの官能基と結合させることによってできる化合物のこと)も合成。これにより、アゾベンゼンの置換基数がそれぞれ1、2、4、6、8個の化合物を合成し比較検討したが、1、2置換体は光反応を起こさず、光液化するのは置換基数が4以上の場合であることも確認された。

この新しい光反応材料はさまざまな用途が期待できるが、その応用例の1つとして、繰り返し脱着できる光反応接着剤が考えられる(画像4)。実際の接着力の光による変化を、試験的に調べた結果が画像5だ。

液化させた材料をガラス板2枚で挟み込み、固化させた後にオモリを支えるという簡易な方法で、「引っ張りせん断強度」(接着面に対して滑らせる方向に徐々に引っ張っていき、引き裂かれた時の強さのこと)を測定したところ、その値は50Ncm-2だった(膜厚は、およそ6μm)。

その後、ガラス板越しに紫外光を照射して光液化させて測定したところ、その値は0.3Ncm-2以下になったことから、接着力は光で大きく低下し、ほぼなくなることがわかったのである。

次に、この光溶融した液体に可視光を照射して再度固化させた後に、引っ張りせん断強度を測定したところ、初期値の50Ncm-2が計測され、光固化によって接着性能を回復したことが確認できた。

開発した材料の特徴は、ごく一般的な条件の室温下において、液化・固化の変化を波長の違う光を照射するだけで制御できることにある。光による接着制御を初め、新しい特性に適した応用分野での幅広い用途開発を進めたいと、研究グループはコメントしている。

また、合成法が量産化にも適していることから、外部への試料提供や共同研究を実施していくことも考えているとした。併せて、さらに性能を向上させた新しい光反応材料の探索と開発も行っていく予定としている。