早稲田大学(早大)は3月21日、周囲にある星を高温で溶かしていくことから「ブラックウィドウ(毒蜘蛛)パルサー」と呼ばれる新種の中性子星の観測に成功したと発表した。成果は、早大理工学術院の片岡淳准教授と片岡研究室所属の早大先進理工学研究科修士1年の高橋洋輔氏、東京工業大学(東工大)の谷津陽一助教、同河合誠之教授、清華大(台湾)のAlbert Kong教授、香港大学の高田順平研究員らの国際共同研究グループによるもの。詳細な研究内容は、3月19日から始まった日本天文学会2012年春季年会で発表された。

日米欧が開発し、2008年6月に打ち上げられたガンマ線天文衛星「フェルミ」は、非常にエネルギーが高く透過力の強い電磁波の1種「ガンマ線」を使って全天をくまなく探査している。ヒトの目に見える「可視光」も電磁波の1種だが、フェルミ衛星の観測するガンマ線は、それより100億倍以上高いエネルギーを持つ電磁波だ。

このようなガンマ線を放射する天体では、電子や陽子などが非常に高いエネルギーにまで加速され、宇宙線が生みだされていると考えられ、このメカニズムを解明することが現代の天体物理学における最も重要なトピックの1つになっている。このような天体現象は、近年ヒッグス粒子の解明に向け注目を集める大型加速器LHC(CERN)を用いても到底実現することのできない、超高エネルギー・巨大かつ極限の物理現象だ。

フェルミ衛星の主検出器には日本の浜松ホトニクス製の高性能半導体センサが使われており、そのガンマ線検出感度は過去の衛星に比べて高く、精細な画像を撮ることができ、これにより、今まで知られていなかった「ガンマ線で明るく輝く」正体不明の天体が数多く発見されているところだ。実際、フェルミの見つけたガンマ線天体の実に約3割が、未だ謎のまま残されているのである(画像1)。

これらの正体を解明すべく、研究グループでは2009年からX線天文衛星「すざく」や地上望遠鏡を使ってガンマ線天体の詳細なフォローアップ観測を行ってきた。今回紹介するガンマ線天体「2FGL2339.6-0532」も、その観測の一環で発見された形である。

「2FGL2339.6-0531」は、天の川銀河面から離れた位置にある明るいガンマ線源だ(画像2-黄色丸)。これは星座でいうと「みずがめ座」の方角にあたり、肉眼で見ると星の少ない秋の天域に属する。

この天体への最初のアプローチは、米国のX線天文衛星「チャンドラ」を用いた正確な位置決めからスタートした。チャンドラは1秒角(0.0003度)という優れた解像度を持っており、フェルミの予想した天体位置の誤差円の中から、対応すると思われる点光源を発見したのである。

この正確な座標情報を基に、清華大、東工大、早大を中心とする研究チームが可視光での追観測を行い、可視光対応天体の明るさが激しく変動していることを発見した。

さらに、清華大のKong教授らは鹿林天文台の1m望遠鏡を使い、その光度変動が4.63時間の周期性を持つことを初めて捉え、この天体が2つの星がペアになって公転する「連星系」であることを明らかにしたのである。

また、これらの可視光観測で我々が見たものは、この連星系を成している「伴星」の方であり、太陽の1/10程度の小さな恒星らしいことが米スタンフォード大学のグループから報告されている。

残る問題はこの連星系の主星の正体だ。通常、太陽の1/10しかない小さな恒星がガンマ線でこれほど明るく輝くことはなく、ガンマ線は主星から放射されているものと考えられた。

これまでに観測されたガンマ線連星の多くは、中性子星もしくはブラックホールを主星としていたが、チャンドラのX線データはどちらかといえば中性子星の特徴を備えている。

しかしながら、高速で回転する中性子星(パルサー)に特有の「パルス放射」が電波でまったく見られないことから、その正体は謎のままだった。そこで、研究グループは日本の総力を結集してこの天体の謎に挑んだのである。

これまでにKong教授らの行ってきた可視光観測は単色での観測であり、周期性以外の物理情報を引き出すことが困難だった。一方、東工大チームは可視3色を同時に観測してきたものの、光度変動が激しすぎたために最も暗いフェーズでは正確に明るさを測ることができていない。しかし、正体のわからない天体の観測に大型望遠鏡を長時間占有するのは難しいのが現状だ。

そのような中、日本の大学と国立天文台が国内外に持つ中小の望遠鏡を結びつけた地球規模の観測連携ネットワーク「光・赤外線天文学大学間連携」、通称「OISTER(Optical and Infrared SynergeticTelescopes for Education and Research)」(画像3)を2011年に発足させた (参加機関は北海道大学、東京大学、東京工業大学、名古屋大学、京都大学、広島大学、鹿児島大学、国立天文台)。

今回の研究では、画像3に掲載されている望遠鏡以外にも京都産業大学神山天文台、県立群馬天文台、県立西はりま天文台、美星スペースガードセンター、国立天文台が共同研究するコッタミア天文台(エジプト)の観測協力を得て、近赤外線から可視光に至る広いバンド幅での連続的な光度曲線を得ることに成功した。

OISTERは突発天体に対応するための観測網であり、口径50cmから2mまでの国内外の望遠鏡をフレキシブルに連携させることが可能だ。これは長時間の連続観測を必要とする2FGL2339.6には最適な観測システムであり、東工大を中心とする研究チームは2日間連続の多色観測を計画。

当初、観測は2011年9月29日から予定されていたが、あいにく天気予報が全国的に雨だったために、急遽予定を2日間繰り上げて観測を行った。このような気象のトラブルは、可視光観測では避けることのできない問題だが、観測拠点が分散していることと中小望遠鏡の優れた機動性により、このリスクを回避することができたというわけだ。

結果として、国内は北海道の名寄から沖縄県の石垣島まで総数12の観測所、さらにはエジプト・南アフリカ・チリの国外観測所の連携により、近赤外線から可視光にわたる広い波長帯での連続光度曲線を取得することに成功したのである。

画像4は伴星の明るさが、軌道周期でどの様に変化するかを色ごとに描いたものだ。可視光の緑(Vバンド)や赤(Rバンド)では明るさが最大で4等級近く変化しているのがわかる。

これは光の放射量が40倍も変化していることを意味し、伴星表面の温度が3000度から7000度に周期的に変化していることを示唆するものだ(周期は4.63時間)。対照的に、近赤外線(Ksバンド)ではほとんど明るさが変化していないことから、伴星とは別の赤外線源が存在すると考えられるのである。

画像4の各データ系列の見方は、波長の長い(赤い)方から順に、黒=赤外線(Ksバンド)、マゼンダ=赤外線(Jバンド)、赤=赤色(Rバンド)、緑=緑色(Vバンド)、青=青色(Bバンド)の光度変化を示す。

前述のチャンドラ衛星は優れた解像度を持つものの、集光力が低いため詳しい分光観測には不向だ。このため清華大と早大の研究チームは日本のX線天文衛星「すざく」を用いた丸2日間以上にわたる長時間観測を実施。「すざく」は、日本の5番目のX線天文衛星であり、2005年に鹿児島県内之浦から打ち上げられた。

この衛星は軽量ながら集光力に優れた「多層薄板反射望遠鏡」を4台搭載しており、X線用CCDカメラを用いた高精度な分光観測を行うことができる。画像5は、「すざく」が取得したエネルギーごとのX線光度変化を示したものだ。

X線での振る舞いは可視光とはだいぶ異なり、1.0keV以下の低エネルギー側ではほとんど明るさが変わらない。一方、2.0keV以上の高エネルギー側では2山の光度変動が見られる。この振る舞いの違いは、X線の放射源がエネルギーによって異なることを示唆するものだ。

さらに、これら2種類のX線放射がどこからやってくるのかを調べるためにスペクトル解析を行い、観測されたX線に高温の物体から放射される「黒体輻射」の成分が含まれていることを初めて発見した(画像6)。

|

|

|

|

画像5(左)が、「2FGL2339.6-0532」 のX線光度変化で、画像6はそのエネルギースペクトル。低エネルギー成分(0.4~1.0keV)がほとんど変動しないのに対して高エネルギー成分(2.0~4keV)は可視光と同期して変動している。スペクトル解析からこの低エネルギー成分は直径約1.6キロメートル温度100万度の領域から出ていると推測された |

|

「黒体放射」(物体そのものからの電磁波や熱などの放射)は、放射源の温度と大きさによってそのスペクトルの形状が決まる。「すざく」のデータから求められた放射源の温度は約100万度(0.15keV)、これに対し放射源の大きさは半径1.6kmと推定された。このような小さな放射源は半径が10km程度の中性子星以外にあり得ないというわけだ。

中性子星は、太陽の8倍以上の重い星がその一生を終えるとき、超新星爆発と共に誕生する。超新星爆発後に半径10km程度の小さな核が残るのだが、その密度は1立方センチあたり10億トンにもなり、さながら巨大な原子核にも例えられ、中性子星と呼ばれているわけだ。

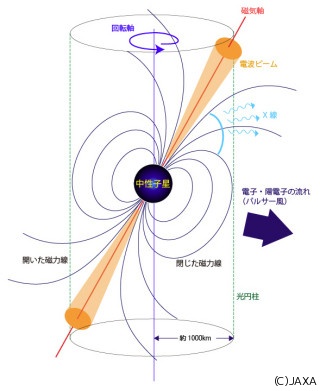

一般的に、中性子星(パルサー)はきわめて強い磁場を帯びて高速で自転しており、周辺空間に磁場を帯びた電子・陽電子プラズマの強烈な風を吹き出す。「すざく」が高エネルギーバンドで見たスペクトルはこのプラズマの特徴と良く一致し、黒体輻射成分の発見と併せて連星系の主星が中性子星であることの決定的な証拠となったのである。

ここまでの観測を総合すると、連星系の主星は高温で高速で回転するパルサーであり、周囲に強烈なプラズマの風をまき散らしていると推測された。さらに、このプラズマはパルサーの傍を周回する伴星を直撃し、その片面だけを7000℃にまで加熱していると予想される。この結果、伴星の一部は蒸発して、剥ぎ取られたガスが連星系の周囲で冷え赤外線を放っていると考えられるという(画像7)。

一方、伴星を7000℃にまで加熱するために必要なエネルギーから見積もって、このパルサーの自転速度は1秒間に1000回転近いと推定された。パルサーは、単独でいる場合には数万年で回転が衰え暗くなってしまう。しかし、伴星がいる場合には、その相棒からガスの供給を受け、数10万年の長い年月をかけて再びスピンアップして光り出すものも中にはある。このような天体は自転に伴う数ミリ秒周期の電波パルスを放射するため、「ミリ秒パルサー」という。

ミリ秒パルサーの中には長年養ってくれた相棒を溶かしてしまう凶暴なパルサーもあり、共食いする毒蜘蛛に例えて、「ブラックウィドウパルサー」と名付けられている。

ブラックウィドウパルサーはこれまでごく少数が見つかっているが、いずれも特徴的な強い電波パルスを発しており、研究グループが観測した「2FGL2339.6-0532」もその仲間とは考えられるものの、パルスが見つかっていない点が特徴的である。このような新種の「ブラックウィドウパルサー」は理論的には存在が予想されてきたが、観測で見つかったのは今回が初めてである。