名古屋大学(名大)は3月20日、受容体型チロシンキナーゼ「ROR1」が、肺腺がん細胞の生存と細胞死の死命を決するシグナルを担っており、肺腺がんの"アキレス腱"であると発表。そしてROR1を抑制することで、肺腺がんに有効な分子標的薬の「イレッサ」が、さまざまな機序で耐性を獲得してしまったがん細胞にも有効な治療法となり得ることも判明したと併せて発表された。

さらに、永く不明であった肺腺がんに特異的な「TTF-1」(別名:NKX2-1、TITF1)がん遺伝子の役割は、ROR1遺伝子の発現を惹起することにあって、実はROR1が肺腺がんの生存シグナルの伝達を担っていることも明らかとなったのである。

成果は、名古屋大学大学院医学系研究科分子腫瘍学分野の山口知也助教と、同高橋隆教授らの研究グループによるもの。詳細な研究内容は、米国東部時間3月19日付けで「Cancer Cell」に掲載された。

肺がんは、日本において長らくがん死亡原因の第1位であり、1年間に6万人以上が亡くなっている。その中でも肺腺がんは、喫煙とは非常に弱い関連性を示す末梢肺から発生する肺がんだが、日本をはじめとする先進諸国で依然として増加傾向にあって、今やその過半を占めている状況だ。

高橋教授は、2007年にTTF-1が肺腺がんに特異的ながん遺伝子であることを発見。TTF-1は、甲状腺転写因子1という名前がついているが、甲状腺以外には細気管支や肺胞の上皮細胞に特異的に発現している、末梢肺の発生・分化に必須な転写因子であると共にに、生後は肺の生理機能を維持するために必要とされるものだ。肺腺がんでは、その生存に必須なリネッジ特異的がん遺伝子として働く。

TTF-1は、高橋教授の発見の報告の後にも、米国の3つのグループからも相次いで同様の知見が報告され、肺腺がんにとって重要ながん遺伝子であると考えられている。

ところが、TTF-1がどのようにして肺腺がんの死命を握っているのかは永く不明なままだった。TTF-1自身はがん細胞のみならず、正常な肺の機能維持にも必要なために、治療標的とすることは不可能だ。従って、がん細胞の生存のためにTTF-1の手先となって働いている分子の特定が、新たな治療法の開発を進めるための喫緊の課題となっていたのである。

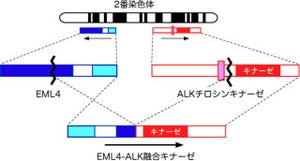

今回、研究グループは、ROR1受容体型チロシンキナーゼ遺伝子の発現がTTF-1によって直接誘導されて、肺腺がん細胞の生存シグナルの維持と細胞死シグナルの抑制を担っていることを明らかにした。さらに、ROR1を抑制することによって、肺腺がん細胞の増殖を顕著に抑制できることも確認したのである。

なお、ROR1についてはこれまでほとんど研究されておらず、その機能の詳細はよくわかっていないのが現状だ。一般的に、受容体型チロシンキナーゼは分子標的薬の創薬開発の対象として極めて適していると考えられており、肺腺がんに対するイレッサ、慢性骨髄性白血病に対するグリベック、乳がんに対するハーセプチンなどが開発・実用化されている。

また、その機序の1つは、ROR1が肺腺がんの発生や悪性化に極めて重要な役割を持つ上皮成長因子受容体(EGFR)の伝える生存シグナルの維持に必要なことも明らかにした。

さらに、ROR1を抑制することで、EGFRを標的とする分子標的薬イレッサが、さまざまな理由で耐性を獲得した(効かなくなった)がん細胞の増殖も抑えることができるようになったのである。

すなわち、肺腺がん細胞にとって、がんの増殖や増悪過程において車でいうアクセルの働きをするTTF-1は、実はROR1というエンジンを通じてがん細胞の死命を決していることが明らかとなったというわけだ。

ROR1は分子標的薬の開発に非常に適したキナーゼの1つであることから、今回の成果はROR1の機能を阻害する分子標的薬の開発につながるものであり、極めて予後の悪い肺腺がんの革新的な治療法の実現に結びつくことが期待されると、研究グループはコメントしている。