農業生物資源研究所(生物研)と東京大学は3月14日、カイコの突然変異体の「2眠蚕(にみんさん)」(画像1)を解析し、幼虫からサナギへの変態を抑制する(=幼虫の脱皮回数を支配する)遺伝子を明らかにしたと共同で発表した。

成果は、生物研昆虫科学研究領域昆虫成長制御研究ユニットの大門高明主任研究員や、東大大学院農学生命科学研究科の嶋田透教授らの研究グループによるもの。詳細な研究内容は、米科学誌「PLoS Genetics」に3月8日付けで掲載された。

昆虫の身体は硬い「クチクラ」という層に被われているため、幼虫は脱皮をくり返して体のサイズを大きくしていくという仕組みを持つ。そして十分に大きくなった幼虫はサナギへと変態し、さらにもう一度変態して成虫になるのは、よく知られた事実だ。

しかし、意外に思われるかも知れないが、昆虫の脱皮と変態の詳細なメカニズムは、実は明らかになっていない。その一方で、脱皮や変態が昆虫の成長の重要な過程であることは昔から把握されているので、薬剤によりその過程を制御することで、効果的な害虫防除を実現しようという研究も進められている状況だ。

カイコはチョウ目に属し、チョウというとメルヘンチックな感じからあまり害虫的なイメージはあまりないのだが、実は「ハスモンヨチョウ」など、農作物にとっての世界的な大害虫も含まれている。ハスモンヨチョウは大豆の重要害虫であり、幼虫による葉の食害が日本でも問題となっており、特に暖地で発生が多く、九州では例年、大豆作付面積の約8割で発生が確認されている状況だ。幼虫は1齢幼虫から5回脱皮した6齢幼虫まで成長したのちサナギとなる生態だ。

よって、チョウに対する害虫防除の仕組みを確立させることも農業にとっては重要で、今回のようにカイコをモデル生物とした実験も数多く行われている現況である。

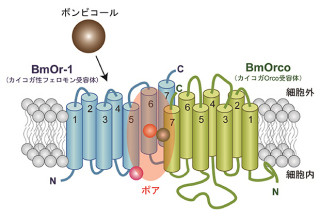

今回の研究に用いられた2眠蚕は、正常なカイコが4回行う幼虫脱皮(そして5齢幼虫になった後にサナギへと変態)を2~3回しか行わず、体格的に極めて小さい成虫になるカイコの突然変異体だ。そこで今回、昆虫の脱皮と変態の機構を詳しく解析するため、研究グループはカイコの2眠蚕の原因遺伝子の解明に取り組んだのである。

カイコの全ゲノム情報を用いた「ポジショナルクローニング法」によって、2眠蚕となる原因を調べたところ、2眠蚕では「CYP15C1」という遺伝子が壊れており、正常に機能していないことが判明した。

ポジショナルクローニング法とは、染色体上の分子マーカーと目的の形質(ここでは2眠蚕形質)の関係を解析することにより、形質の原因遺伝子の染色体上の位置を絞り込んでいく手法だ。目的の形質を持つ個体が常に特定の分子マーカーを持つ場合、この形質の原因遺伝子はこの分子マーカーの近くにある。その原理を利用して、原因遺伝子を絞り込んでいく。

そして、CYP15C1遺伝子の情報を基に作られるCYP15C1タンパク質の酵素活性を調べると、このタンパク質は、昆虫の重要なホルモンである「幼若ホルモン」の生合成に必須の酵素「エポキシダーゼ」であることが明らかになったのである。

幼若ホルモンは、昆虫などの節足動物に特異的に存在するホルモン。昆虫では、脱皮・変態、休眠、行動など、さまざまな形質の発現に関わることが確認済みだ。幼虫期においては、脱皮ホルモンと相互作用しながら、脱皮を伴う幼虫の成長やサナギまたは成虫への変態に重要な役割を果たしていると推測されている。

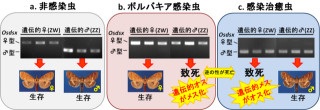

遺伝子組換え技術を用いて、2眠蚕にCYP15C1遺伝子を導入したところ、その幼虫は正常のカイコと同様に、4回脱皮を行って大きな5齢幼虫に成長し、その後、正常なサナギへと変態するのが確かめられた。

また、2眠蚕の体内には幼若ホルモンがまったく検出されないが、遺伝子組換えを行った2眠蚕の体内からは幼若ホルモンが正常に検出されることも確認されたのである。

幼若ホルモンにはサナギへの変態を抑制する作用があることが知られており、今回の結果により2眠蚕は、幼若ホルモンを作ることができないために変態の抑制が十分でなく、3~4齢の小さな幼虫のままサナギへ変態してしまうことが明らかになったというわけだ(画像2)。

今回の研究によって、2眠蚕が幼若ホルモンを持たないことが判明したが、このホルモンを持たない昆虫の変異体が同定されたのは世界で初めてのこととなる。今後、幼若ホルモンを持たない2眠蚕を研究素材として活用することで、幼若ホルモンの作用機構の全貌解明に近づくものと考えられると、研究グループはコメントした。

また、幼若ホルモン合成酵素CYP15C1の働きを阻害する化合物を探すことにより、チョウ目害虫を早期に変態させて作物の被害を少なくする薬剤が開発できるものと期待されるともしている。