放射線医学総合研究所(放医研)は、磁気共鳴イメージング(MRI)と細胞の活動に応じて取り込まれる機能性造影剤を用いて、さまざまなホルモンの分泌にかかわる「脳下垂体」の働きを、ラットが生きたままの状態で、数値としてイメージングできる新しい技術を開発したことを発表した。同成果は放医研 分子イメージング研究センターのクリストフ・ロイツェ氏、青木伊知男氏、木村裕一氏、佐賀恒夫氏らの研究グループ、およびシンガポール・バイオイメージング・コンソーシアムのKai-Hsiang Chuang氏、千葉大学フロンティアメディカル工学研究開発センター・下山一郎氏との共同研究によるもので、米国の脳神経科学の専門雑誌「NeuroImage」の2012年3月号に掲載される(オンライン版では2011年12月29日に掲載)。

「脳下垂体」は、脳の直下にあり、多様なホルモンを分泌する内分泌器官だ。脳下垂体から分泌されるホルモンは、体の成長や出産時など一定の時期に大きく体を変化させる作用に加えて、一生を通じて、その過不足が体の調子を大きく左右するといわれている。例えば、成長に欠かせない成長ホルモンは、糖の代謝や脂肪の分解に影響するため、糖尿病や肥満などの病気と関連し、また加齢とも深い関係がある。また、副腎皮質ホルモンは、炎症など免疫機能と関係し、がんを始めとする多くの生活習慣病や慢性疾患との関連が指摘されている。従来、こうしたホルモンの状態を調べるためには、血液中に分泌した後のホルモン量を計測することで対応していが、この手法では、なぜホルモン量に異常が生じているかを脳の機能と関連付けて明確に調べることは困難であった。

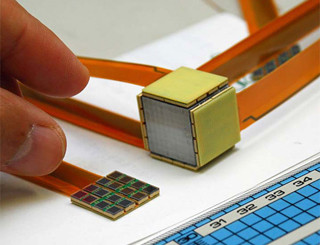

今回の研究では、脳下垂体の活動に応じて取り込まれる機能性造影剤(マンガン造影剤)を、MRIで連続撮影することで、脳下垂体の機能を生きたまま観察する手法(dMEMRI)を開発した。マンガン造影剤は、カルシウムイオンの代謝が活発な細胞に多く取り込まれ、高いMRI信号を出すという特徴があり、同手法により脳下垂体を構成する2つの小さな部位である前葉と後葉を分離し、投与した造影剤の濃度を連続計測することで、下垂体の機能を反映する数値(造影剤の分布容積)を計算することが可能となった。また、研究では脳下垂体の機能を正しく数値化(定量化)するために、造影剤を投与した後、0.2mmの解像度で高磁場MRIの撮影を連続で繰り返し、信号変化の解析を行った。

この研究の結果、麻酔下のラットの脳下垂体を構成する2つの部位、前葉と後葉とを生きたままの状態で分解、それぞれが異なった活動性を示すことを確認した。

|

|

|

図1 脳下垂体の機能を調べるdMEMRI法で撮影されたラット脳。ラットの脳のMRIで、着色部位が脳下垂体。下垂体の前葉と後葉という2つの小さな領域を分離でき、興奮性の神経伝達物質であるグルタミン酸塩を投与した場合と、造影剤の取り込みを阻害する薬剤を投与した場合とで、明確に造影剤の分布が変化した |

また、細胞の活動を刺激するグルタミン酸塩を投与したときは、活動の亢進を示すように造影剤が多く取り込まれ、逆に細胞への造影剤の取り込みを阻害する薬剤を投与した時には造影剤の取り込みが低下することも確認され、同手法が正しく脳下垂体の機能を反映していることが証明されたという。これはMRI造影剤を使って、「分布容積」と「速度定数」を算出することに成功した初めての研究だと研究グループでは説明している。

MRIは、電離放射線の被ばくが無く、体内を高い解像度で診断する優れた画像法だが、病気や組織の状態を数値化(定量化)することが難しいとされてきた。今回の手法を用いて数値化ができるようになると、客観的に病気や組織の状態が判断できるようになり、他者と比較することが可能になり、今回の実験からは、ホルモンと関係する脳の病気や機能不全を解析するための標準的な手法になることが期待できるという。

脳下垂体は、成長・出産・炎症や免疫など生理作用に関連する様々なホルモンを分泌し、その過不足は、例えば糖尿病、肥満、免疫不全やがんなど、多くの病気と関係している。生活習慣病や慢性疾患は、様々な原因で発症するが、時には、脳の機能や分泌するホルモンが慢性的に深く関与している場合もあり、例えば成長ホルモンは、成長や加齢と大きく関連し、成人でもこれが不足すると、死亡率が通常の2倍に達すること、疲労感や集中力の低下など精神的な症状を呈することなどが分かっており、加齢による各種症状や、社会的ストレスなど、いわゆる現代病症状への関連性が指摘されている。そのため、これまで見過ごされてきた脳とホルモンとの関係性を明確にすることができるようになり、病気が発症するまでの複合的なメカニズムを解明するための手法になるとの期待を示す。

さらに将来的に脳以外の臓器やがん組織での機能を解析して病気や機能不全を数値として診断したり、脳全体に取り込まれる新しい造影剤が開発された場合には、全脳で細胞レベルの機能を数値として解析したりする、新しい診断・研究の手法になる可能性もあるという。

なお、同技術は、現時点では、直接人体や患者に応用することはできないと研究グループでは説明しているが、今回の研究で使用された機能性造影剤と同じ成分(塩化マンガン)が、国内では経口造影剤や消化管造影剤(ボースデル内用液)として医療現場で使用され、欧米では静脈投与が可能な造影剤(Mn-DPDP、テスラスキャン)として認可されている事からも、今後、新しい薬剤送達技術や造影剤合成技術によって、より安全性の高い手法が開発される可能性もあるという。