自然科学研究機構 分子科学研究所(IMS)の正岡重行准教授、崇城大学工学部の黒岩敬太助教らの研究グループは、生体膜の構築原理に着想を得た、分子間にはたらく弱い相互作用を利用して、金属錯体を自在に並べる手法の開発に成功したことを発表した。同成果は、独化学会誌の英語版「Angewandte Chemie International Edition」(オンライン版)に掲載された。

金属イオンと有機配位子から構成される金属錯体は、有機EL素子や化学工業用の触媒などに用いられており、この金属錯体を規則正しく積み上げてナノ構造体を形成させることで、次世代の分子デバイス(装置)の実現や細胞内小器官のようなナノマシンの創製へとつながることが期待されている。

そのためすでに、共有結合や配位結合など比較的強固な相互作用によって金属錯体を自己集積させ、ナノワイヤやナノシートなどの構造体を形成させる研究が各所で行われてきたが、将来的な高度な分子組織システムを形成する上では、これらの強い相互作用のみならず、集合体としての弱い相互作用を制御することが重要になると考えられているものの、そうした弱い相互作用によって金属錯体を集積化させる研究はほとんど行われてきていなかった。

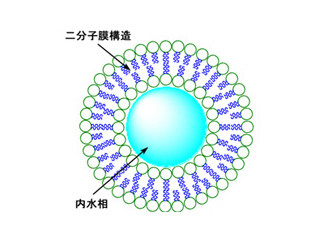

今回、研究グループは、生体膜などの自然界のナノ構造体で用いられている水と油がはじき合う弱い相互作用を利用して金属錯体を積み上げることを考案した。具体的には、本来相互作用を示さないルテニウム二核錯体に、対イオンとして両親媒性の脂質陰イオンを導入することで、水になじみやすいルテニウム二核錯体を有機溶媒の中で自己集積させることを試みた。この結果、同錯体-脂質複合体を有機溶媒であるジクロロメタンに溶かすことで、2種のルテニウム錯体が脂質陰イオンによって規則的に配列させられた超分子ナノ構造体を構築することに成功したという。

|

|

|

ルテニウム二核錯体と脂質陰イオンとの複合化による超分子ナノ構造体の形成(二核錯体は、核となる金属が2個存在する錯体のこと。図の左側、上はRu(II)-Ru(III)、下はRu(III)-Ru(III)) |

さらに、このナノ構造体は以下のような特殊な性質を持つことも明らかとなった。

- 静置することで、溶液中でテープ状構造からチューブ状構造へと成長する

- 外部からの刺激(手による軽い振とうと静置)によって、テープ状構造とチューブ状構造とを可逆的に変化する

- 分子の規則的な配列によって見かけ上色が薄くなる「淡色効果」を、本来相互作用しない金属錯体において初めて発現

なお、研究グループでは、今回の成果により、高機能の金属錯体が自発的に組織化したナノ構造体の構築が可能となるほか、同手法をさらに発展させることで、ナノサイズの次世代半導体や分子機械を開発するための新しい設計指針を提供できることが期待できると説明している。